Un gène

Un gène est une unité d'information dans un locus d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui code pour un produit fonctionnel telle qu'une protéine. Les gènes sont les unités moléculaires de l'hérédité génétique, car ils stockent l'information génétique et permettent sa transmission à la progéniture.

Un gène produit plusieurs protéines :

Un gène produit habituellement une seule protéine mais il peut en produire plusieurs. Le gène est considéré en tant qu'entité composée de nombreux modules sous-géniques plus ou moins conservés, mais également un concept d'évolution modulaire des génomes entiers.

Généralités

Un gène est une portion de molécule d'ADN chromosomique qui détermine la présence ou l'absence de certains caractères de l'organisme (unité de base de l'hérédité). Le gène est un segment d'ADN, une séquence de nucléotides de l'ADN, qui code pour un produit fonctionnel tel qu'une protéine.

Dans ce diagramme schématique d'un gène court, à l'intérieur de la structure en double hélice de l'ADN qui, lorsqu'il est comprimé, forme un chromosome (à droite). C'est un gène eucaryote (le procaryote n'a pas d'introns). Les protéines sont codées uniquement dans les exons.

Un ensemble de gènes s'appelle le génome. Voir aussi une genèse, la pléiotropie et un gène pléiotrope (ou gène pléiotropique).

En bref

Les gènes, des unités élémentaires de la transmission héréditaire, sont situés sur les chromosomes, ils contiennent les plans d'exécution qui déterminent la production des phénotypes. Les gènes se trouvent dans les chromosomes, et chacun y occupe une certaine position appelée locus. L'ensemble des gènes d'une espèce est appelé un génome. Un gène peut se présenter sous plusieurs formes légèrement différentes appelées allèles.

Il s'agit donc d'un segment nucléotidique d'ADN fonctionnel (ou d'ARN chez certains virus) qui code pour un ARN, ou un ARN, et le cas échéant pour une chaîne polypeptidique ou plusieurs chaînes isoformes (dans le cas d'épissage alternatif et de modifications post-transcriptionnelles).

Gène de l'ADN :

Les gènes sont de petites sections d'ADN qui codent pour un produit fonctionnel, comme une protéine.

Moléculairement, le gène est une séquence de nucléotides contigus dans la molécule d'ADN (ou ARN dans le cas de certains virus) qui contient les informations nécessaires à la synthèse d'une macromolécule à fonction cellulaire spécifique, c'est-à-dire liée au développement ou au fonctionnement de une fonction physiologique. Généralement ces produits sont des protéines, après passage à travers l'ARN messager (ARNm), mais aussi des ARN non codants, comme l'ARN ribosomique (ARNr), l'ARN de transfert (ARNt) et bien d'autres ayant des fonctions régulatrices ou dont la fonction est peu à peu connue.

Histoire

Le concept de gène a évolué au fil du temps, comme l'a fait avancer la science qui l'étudie, la génétique :

- Johann Gregor Mendel dans ses expériences a proposé l'idée originale du gène, bien qu'il ne les appelait pas des gènes, mais des facteurs, et ils seraient responsables de la transmission des caractères d'une génération à l'autre (ce que nous appelons maintenant génotype). Le gène mendélien est une unité de fonction, de structure, de transmission, de mutation et d'évolution qui est distribuée proprement et linéairement dans les chromosomes.

- Le mot gène a été inventé en 1909 par le botaniste danois Wilhelm Johannsen à partir d'un mot grec qui signifie "générer", se référant à l'unité physique et fonctionnelle de l'héritage biologique.

- Vers 1950, le concept de gène s'est imposé comme la chaîne d'ADN qui dirige la synthèse d'une protéine. C'est un concept qui fournit une nature moléculaire ou structurelle au gène. Le gène code des protéines et doit avoir une structure définie par l'ordre linéaire de ses triplets ou codons.

- Plus tard le concept de gène apparaît comme ce qu'on appelle actuellement un cistron : la chaîne d'ADN capable de diriger la synthèse d'un ARN qui code pour un polypeptide (dogme central de la biologie moléculaire). Ce concept apparaît lors de la vérification que la plupart des protéines sont formées par plus d'une chaîne polypeptidique et que chacune d'entre elles est codée par un gène différent.

- Actuellement, il est connu que certains gènes codent pour plus d'un polypeptide et qu'une protéine peut être codée par l'ensemble de gènes différents. L'existence de gènes qui se chevauchent et le traitement alternatif rejettent l'hypothèse d'un gène → un polypeptide. Au contraire, la relation inverse, un polypeptide est un gène, devrait être proposée. De plus, certains gènes ne codent pas les protéines mais l'ARN avec sa propre fonction (ARN transférants et ARN ribosomique, par exemple) et qui ne sont pas traduits, de sorte qu'une traduction n'est pas nécessaire pour qu'un gène ait une certaine fonction. Le gène est donc l'unité minimale de la fonction génétique, qui peut être héritée.

Concept de gène moderne

De la théorie originale de Mendel de la détermination des caractères physiques spécifiques (par exemple, la couleur de la fleur) par des particules héréditaires discrètes, le concept du gène a progressivement évolué vers celui d'une unité fonctionnelle. Cela a été annoncé pour la première fois en 1945 par le généticien George Beadle (1903–1989), qui a proposé que chaque gène soit spécifique : l'hypothèse "un gène, une protéine". Il a été modifié plus tard quand il a été compris que les gènes pourraient également déterminer des protéines non enzymatiques et aussi des chaînes polypeptidiques individuelles (sous-unités protéiques) et les différents types d'ARN impliqués dans la synthèse des protéines. Le développement de nouvelles techniques dans les années soixante et quatre-vingt, notamment le séquençage de l'ADN et le clonage de gènes, a permis aux généticiens moléculaires de démêler la structure précise des gènes jusqu'au niveau des bases.

Ces techniques fournissent beaucoup d'informations sur la façon dont les gènes sont activés et désactivés et sur d'autres aspects de leur expression.

Changements dans les gènes

Les organismes diploïdes ont deux séries de chromosomes homologues, chacun d'un des parents, dont les gamètes (créés par la méiose) ont fusionné à une cellule connue sous le nom de zygote, pendant la reproduction sexuée. Par exemple, les gamètes (ovules et spermatozoïdes) de l'être humain ne contiennent que 23 chromosomes simples (ils sont haploïdes) mais une fois la division des cellules zygotes créée par la fécondation terminée en quatre cellules, chaque cellule du nouveau bébé va à avoir 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes, l'une des paires venant de la mère et l'autre du père.

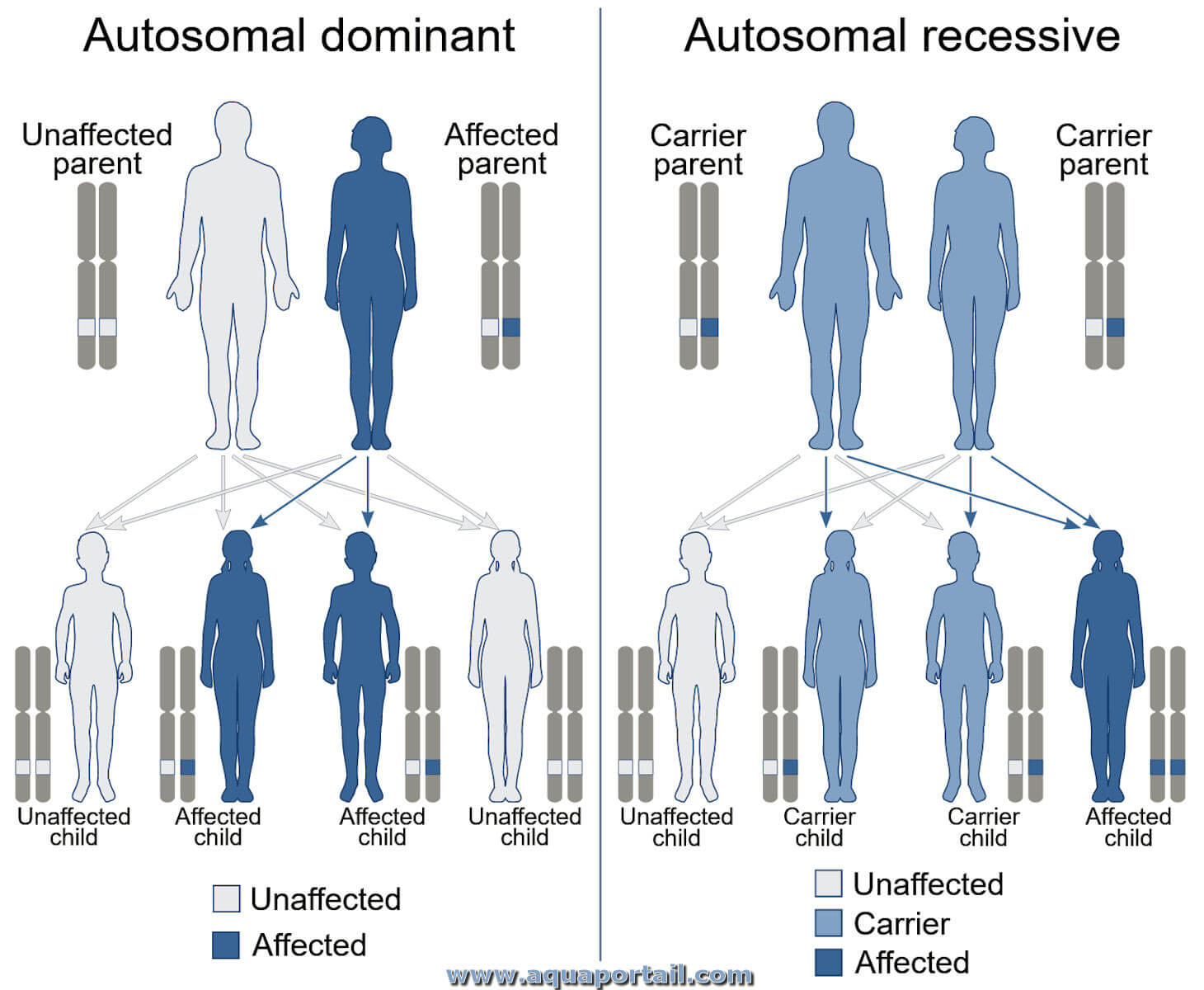

Certaines maladies, comme l'anémie falciforme, peuvent être causées par un changement dans un seul gène. Les gènes peuvent apparaître dans différentes versions, avec de petites variations dans leur séquence : c'est ce qu'on appelle des allèles. Les allèles peuvent être dominants ou récessifs. Quand une seule copie de l'allèle provoque la manifestation du trait ou du phénotype, l'allèle est dominant. Lorsque deux copies de l'allèle sont nécessaires, pour que l'effet soit manifeste, l'allèle est récessif.

Régulation génique

Un gène est l'ensemble d'une certaine séquence de nucléotides d'un côté de "l'échelle" du chromosome référencé. La séquence peut devenir des protéines, ou elles seront inhibées, selon le programme assigné à la cellule qui fournit les chromosomes. C'est la régulation de l'expression génique.

En génétique, un gène continu qualifie un gène de structure dépourvue d'introns, surtout présent chez les Procaryotes. Cette spécificité le distingue du gène fragmenté. Voir aussi l'épissage. L'intron est la partie d'un gène scindé incluse dans les transcrits pré-ARN mais éliminée pendant le traitement de l'ARN et rapidement dégradée.

Génie génétique

En génie génétique, le génome d'un organisme est modifié à l'aide de méthodes biotechnologiques. Depuis les années 1970, des techniques ont été développées qui ajoutent et modifient spécifiquement un organisme. L'ingénierie des génomes a développé plus récemment certaines techniques qui utilisent des nucléases d'enzymes pour créer des réparations d'ADN blanchi sur un chromosome, ou interrompre ou modifier un gène lorsque la faillite est réparée. Une expression similaire est la biologie synthétique qui est parfois utilisée pour se référer à l'ingénierie extensive d'un organisme.

Le génie génétique est maintenant un outil de recherche de routine utilisant un organisme modèle. Par exemple, l'ajout de gènes à des bactéries est facile alors que les lignées de souris knock-out avec une fonction de gène interrompue sont utilisées pour étudier la fonction de ce gène. De nombreux gènes ont été modifiés par des applications dans l'agriculture, la médecine et la biotechnologie industrielle.

Pour les organismes multicellulaires, typiquement un embryon est conçu, qui devient un organisme génétiquement modifié adulte. Cependant, les génomes dans les cellules d'un organisme adulte peuvent être édités en utilisant des techniques de thérapie génique pour essayer de guérir des maladies avec des causes génétiques.

Termes connexes

De nombreuses spécialisations des gènes (autosomique, chimère, cytoplasmique, sexe, tumeur, segmentation...) sont proposées :

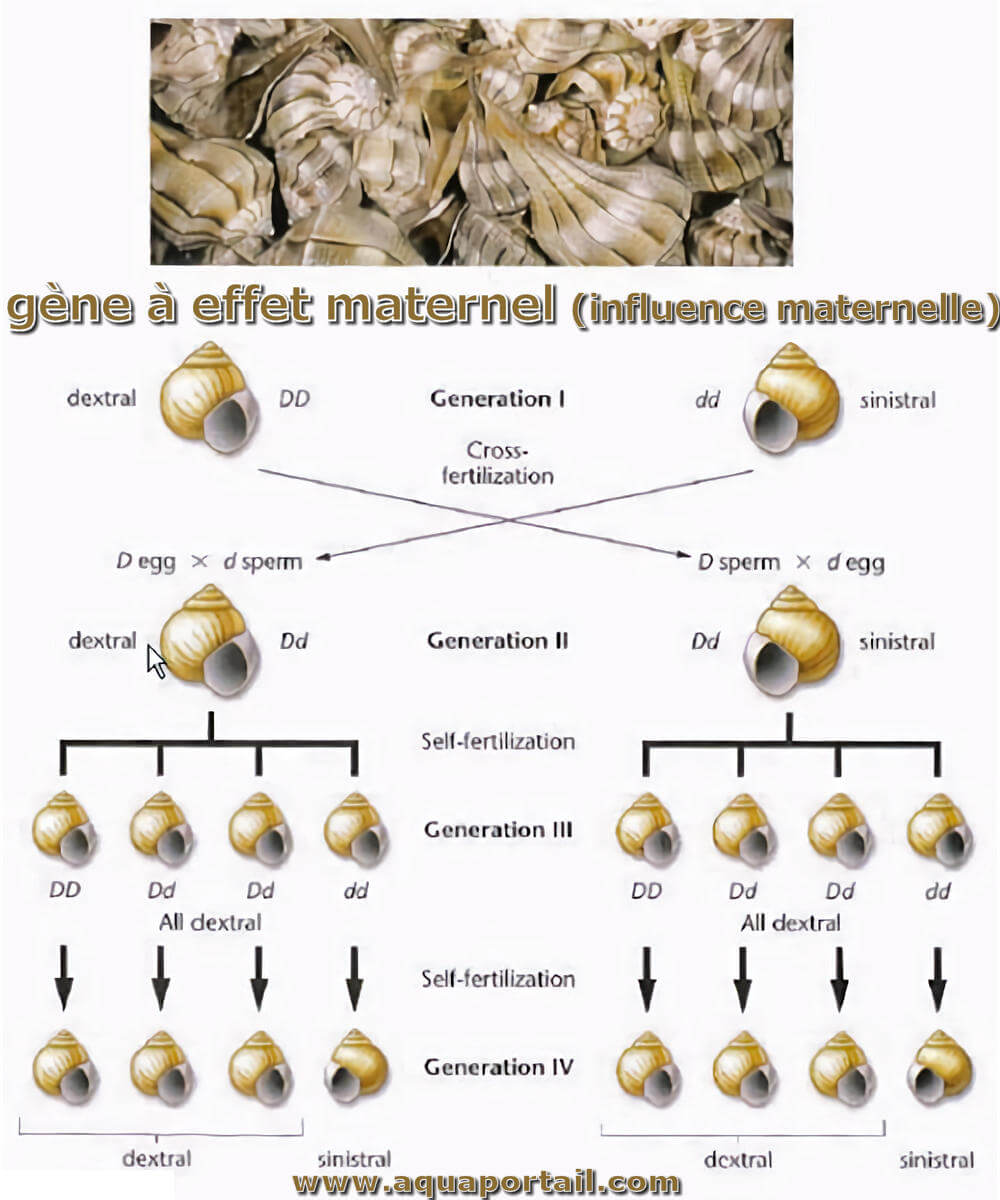

- gène à effet maternel,

- gène autosomique,

- gène chimère,

- gène cytoplasmique,

- gène d'intérêt,

- gène de ménage,

- gène de polarité segmentaire,

- gène de régulation,

- gène de segmentation,

- gène de structure,

- gène extranucléaire,

- gène Gap,

- gène lié au sexe,

- gène morcelé,

- gène neutre,

- gène Pair Rule,

- gène pléiotropique,

- gène précoce,

- gène sélecteur homéotique,

- gène suppresseur de tumeur,

- gène tardif.

En tant que suffixe "-gène":

- adaptogène,

- agglutinogène,

- aliénigène,

- allergène,

- allogène,

- androgène,

- angiotensinogène,

- anorexigène,

- anthropogène,

- anti-oncogène,

- antigène,

- antigène T,

- antigène T-dépendant,

- antigène T-indépendant,

- apoptogène,

- ascogène,

- autoantigène,

- biogène (et amine biogène),

- chromogène,

- endogène,

- enthéogène,

- exogène,

- fibrinogène,

- galactogène,

- glycogène,

- gynogène,

- homéogène,

- kininogène,

- lysigène,

- mitogène,

- morphogène,

- mutagène,

- oestrogène,

- oncogène,

- pathogène,

- pepsinogène,

- phellogène,

- plasmagène,

- pseudogène,

- tératogène,

- transgène,

- trypsinogène,

- urobilinogène,

- zymogène.

En rapport avec "gène"

L'expression génique (ou génétique) est le processus par lequel les informations codées par les acides nucléiques sont transformées dans les protéines...

Un gène à effet maternel est un gène transcrit en grande quantité dans l'ovocyte lors de sa formation et dont les produits apparaissent dans le zygote avant...

En génétique, un gène autosomique est un gène situé sur un autosome, lequel est un chromosome non sexuel, ni X, ni Y.

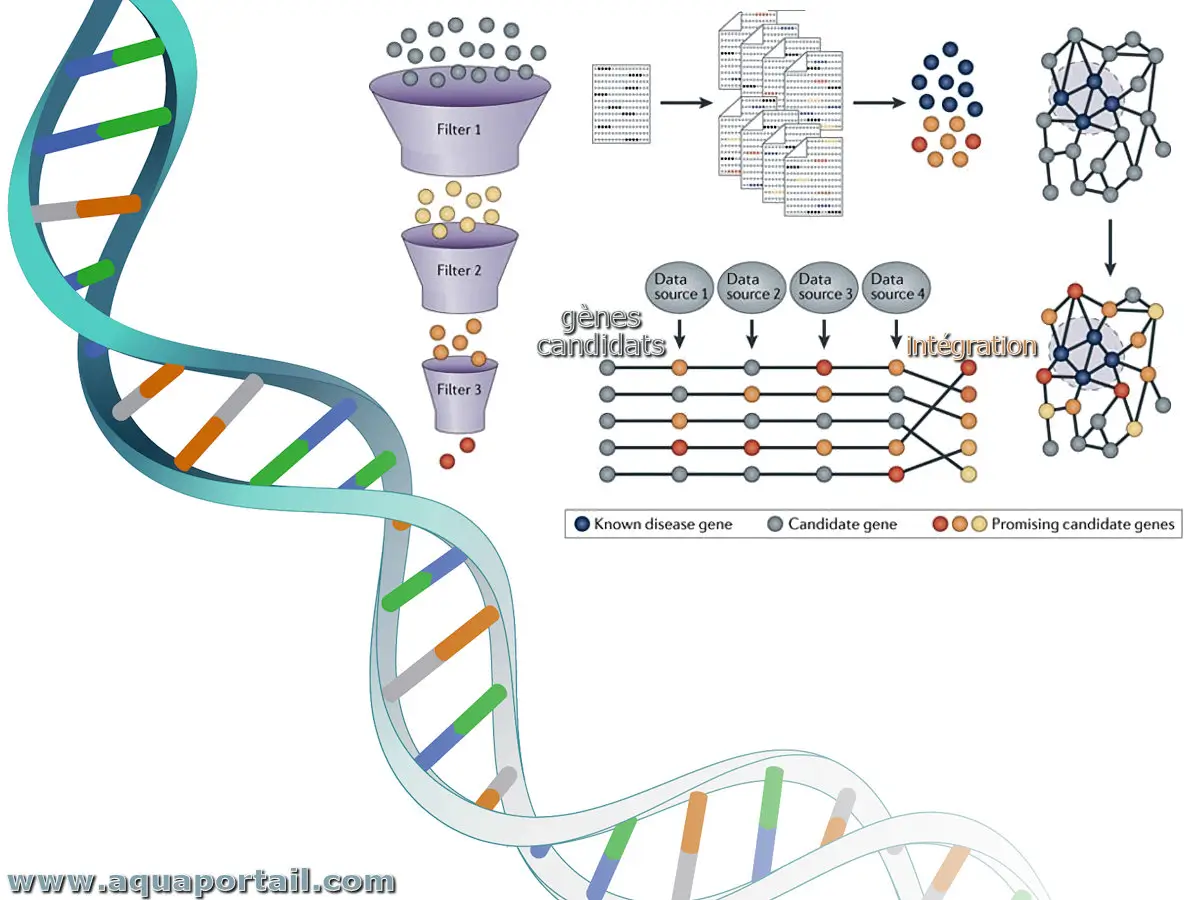

Un gène candidat est un gène considéré comme lié à un trait particulier, une caractéristique physique, un rôle physiologique ou une maladie génétique.