Équilibre de la nature

Définition

L'équilibre de la nature est une théorie qui suggère que les systèmes écologiques naturels sont généralement dans un équilibre ou une homéostasie stable. Ainsi, un petit changement dans un paramètre particulier sera corrigé par un feed-back qui ramènera le paramètre à son "point d'équilibre" d'origine avec le reste du système.

Symbolisation de l'équilibre de la nature :

La pollution de l'air perturbe et viole l'équilibre de la nature parmi les facteurs écologiques. La pollution de l'air (comme le smog ou brouillard urbain) causée par l'homme découle de l'émission de substances polluantes provenant des installations industrielles, des véhicules à moteur, de la combustion du bois et autres. La pollution de l'air est particulièrement prononcée dans les grandes villes, en raison du grand nombre de véhicules et d'installations industrielles qui s'y trouvent. Ces éléments sont des perturbateurs écologiques.

Explications

La théorie de l'équilibre écologique de la nature peut s'appliquer lorsque les populations dépendent les unes des autres, par exemple dans les systèmes prédateurs/proies (relation prédateur-proie), ou les relations entre les herbivores et leur source de nourriture. Il est aussi parfois appliqué à la relation entre l'écosystème de la Terre, la composition de l'atmosphère et la météo mondiale.

Cette théorie écologique est une forme d'utopie car la nature est souvent perçue comme un système complexe, où le chaos et l'ordre coexistent. L'équilibre impliquerait des forces chaotiques égales à celles de l'ordre, chacune se contrecarrant.

L'équilibre d'un milieu naturel (et non de la nature au niveau global) est un état d'équilibre dynamique dans un écosystème dont la biocénose, avec le nombre de chaque espèce, reste stable sur la durée (à l'échelle géologique). Les écosystèmes sont constitués de milliers d'espèces interconnectées. Les relations entre ces espèces peuvent sembler chaotiques, mais elles suivent des principes écologiques qui maintiennent un équilibre fragile.

L'équilibre écologique est un état d'équilibre dynamique au sein d'une communauté d'organismes dans lequel la diversité génétique, des espèces et des écosystèmes reste relativement stable, sujette à des changements graduels par succession naturelle.

L'hypothèse de Gaïa est un équilibre qui suggère que la Terre et son écologie peuvent agir comme des systèmes coordonnés afin de maintenir l'équilibre de la nature et des milieux naturels. Mais des événements comme les ouragans, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques peuvent sembler aléatoires et chaotiques. Cependant, ils sont le résultat de processus géologiques et atmosphériques bien compris.

La théorie selon laquelle la nature est en permanence en équilibre a été largement discréditée par les scientifiques travaillant dans l'écologie, car il a été constaté que les changements chaotiques dans les niveaux de population sont communs. Néanmoins, l'idée continue d'être populaire pour le grand public. Pendant la deuxième moitié du 20ème siècle la théorie a été remplacée par la théorie des catastrophes et la théorie du chaos.

Histoire de la théorie naturelle

Le concept selon lequel la nature maintient sa condition est d'origine ancienne; Hérodote a commenté la relation merveilleuse entre les prédateurs et les proies, qui sont restés dans une proportion stable les uns aux autres, avec des prédateurs ne consommant jamais excessivement leurs populations de proies.

Le concept de l'équilibre de la nature a régné une fois sur la recherche écologique, ainsi que sur la gestion des ressources naturelles. Cela a conduit à une doctrine populaire parmi certains défenseurs de l'environnement selon laquelle la nature était mieux laissée à elle-même, et que l'intervention humaine dans celle-ci était par définition inacceptable.

La validité d'un "équilibre de la nature" était déjà mise en doute au début des années 1900, mais l'abandon général de la théorie par des scientifiques travaillant dans l'écologie n'a eu lieu qu'au dernier quart du siècle où des études ont montré que pourrait être observée parmi les populations végétales et animales.

Interactions prédateurs et proies

L'introduction d'espèces exotiques dans un milieu naturel crée un déséquilibre des les interactions entre les prédateurs et leurs proies. Si cette espèce devient envahissante, qu'elle soit prédatrice ou prédatée, la relation prédateur-proie est modifiée par cette espèce invasive.

Dans le processus d'évolution, différentes espèces d'animaux et de plantes migrent d'un endroit à l'autre et sont basées sur leur nouvel environnement parallèle à leur développement. Le processus fait partie des processus naturels de l'évolution et est donc un processus normal, s'intègre à la capacité de charge des habitats et ne nuit pas à leur équilibre écologique.

Contrairement à ce changement naturel et inoffensif, les espèces d'animaux ou de plantes envahissent les habitats et modifient leur équilibre écologique, parfois en raison de l'intervention humaine. Ces incursions pourraient entraîner divers dommages, y compris une concurrence accrue pour les ressources naturelles et le déplacement des espèces indigènes à l'extinction, la proie des espèces indigènes, les parasites de maternité de substitution et des agents pathogènes, et la conversion des dégâts et la destruction des habitats et des terres agricoles. Les arbustes envahissants peuvent créer une couche dense de végétation qui bloque l'apport de lumière aux espèces locales et nuit à leur développement.

Intervention humaine

Bien que certaines organisations écologistes soutiennent que l'activité humaine est incompatible avec un écosystème équilibré, il existe de nombreux exemples historiques montrant que plusieurs habitats modernes proviennent de l'activité humaine : certaines forêts tropicales d'Amérique latine doivent leur existence aux humains qui les plantent et les transplantent, tandis que selon certains écologistes, l'abondance des animaux de pâturage dans la plaine du Serengeti en Afrique est due en partie à des feux d'origine humaine qui ont créé des habitats de savane.

Peut-être l'un des meilleurs exemples d'un écosystème fondamentalement modifié par l'activité humaine peut-il être observé à la suite de la pratique aborigène australienne de "l'agriculture par le feu" (culture sur brûlis, écobuage). L'héritage de cette pratique sur de longues périodes a entraîné la conversion des forêts en prairies capables de soutenir de plus grandes populations de proies fauniques, en particulier dans les régions nord et ouest du continent. L'effet de ces brûlages délibérés et réguliers a été si profond que de nombreuses espèces de plantes et d'arbres des régions touchées se sont maintenant complètement adaptées au régime annuel des feux en exigeant le passage d'un feu avant même que leurs graines ne germent.

Une école de Los Angeles déclare : "Nous avons laissé nos enfants aller dans la zone boisée du terrain de jeu. Cependant, cinq ans plus tard, nous avons constaté qu'aucune des fleurs ne poussait, le sol naturel humide avait été durci, et tous la belle herbe avait été arrachée".

Toutefois, les néobiotes (avec les néophytes, les néozoaires et les néomycètes) introduits (espèces introduites qui deviennent des espèces invasives) peut contrecarrer tout optimisme exagéré.

Une popularité continue de la théorie ?

En dépit d'être discréditée parmi les écologistes et les écologues, la théorie est largement considérée comme vraie par le grand public, avec une autorité l'appelant un "mythe durable", comme les mythes urbains. L'idée de l'équilibre de la nature, souvent symbolisée par une balance, a été montrée pour être largement tenue et maintenue par certains grands noms de la science et la population étudiante.

Lors d'une étude, des étudiants en sciences ont été invités à raisonner sur l'avenir des écosystèmes qui ont souffert des perturbations d'origine humaine. Les sujets ont convenu qu'il était très probable que les écosystèmes retrouvent pleinement leur état initial, se référant soit à un "processus de rétablissement" qui restaure "l'équilibre" initial, soit à des "mécanismes de rétablissement" spécifiques en tant que caractéristique inhérente de l'écosystème.

Dans une étude de 2017, des scientifiques discutent des objectifs d'apprentissage et des critères de conception qu'un environnement d'apprentissage pour les étudiants en biologie devrait rencontrer pour les aider à défier l'idée de "l'équilibre de la nature".

Bien que la nature puisse sembler chaotique à première vue, elle est régie par des lois et des principes qui, bien que complexes, apportent un équilibre et une harmonie à notre environnement. Apprécier cette dualité entre le chaos et l'ordre peut enrichir notre compréhension du monde naturel.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "équilibre de la nature".2 synonymes (sens proche) de "equilibre de la nature" :

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à ÉQUILIBRE DE LA NATURE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression EQUILIBRE DE LA NATURE est dans la page 4 des mots en E du lexique du dictionnaire.

Mots en E à proximité

équateur équation de Hardy-Weinberg équerre d'arpenteur équilatéral équilibre de Hardy-Weinberg équilibre de la natureéquilibre écologique équilibre hydrosalin équilibre naturel équinoxe Équisétales

En rapport avec "équilibre de la nature"

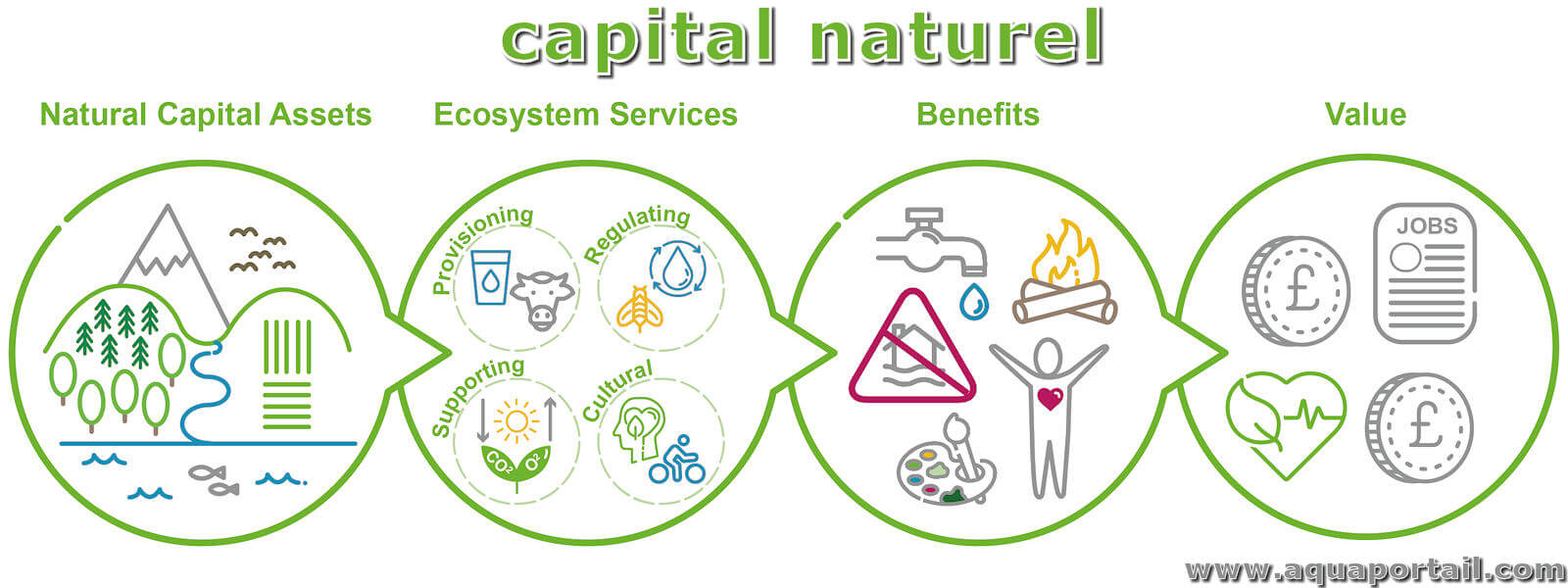

Le capital naturel est une expression qui s'emploie pour parler des réserves de ressources naturelles dont sont tirés les flux et les services de ressources...

La conservation de la nature consiste à protéger certains éléments de la nature, en particulier l'importance culturelle et historique des paysages originaux...

Les eaux naturelles sont toutes les eaux de l'hydrosphère non transformées par l'Homme (eaux douces du milieu naturel, eaux marines et eaux souterraines).

L'homéostasie est un processus d'autorégulation par lequel un organisme tend à maintenir sa stabilité tout en s'adaptant aux conditions optimales pour...