Peau

Définition

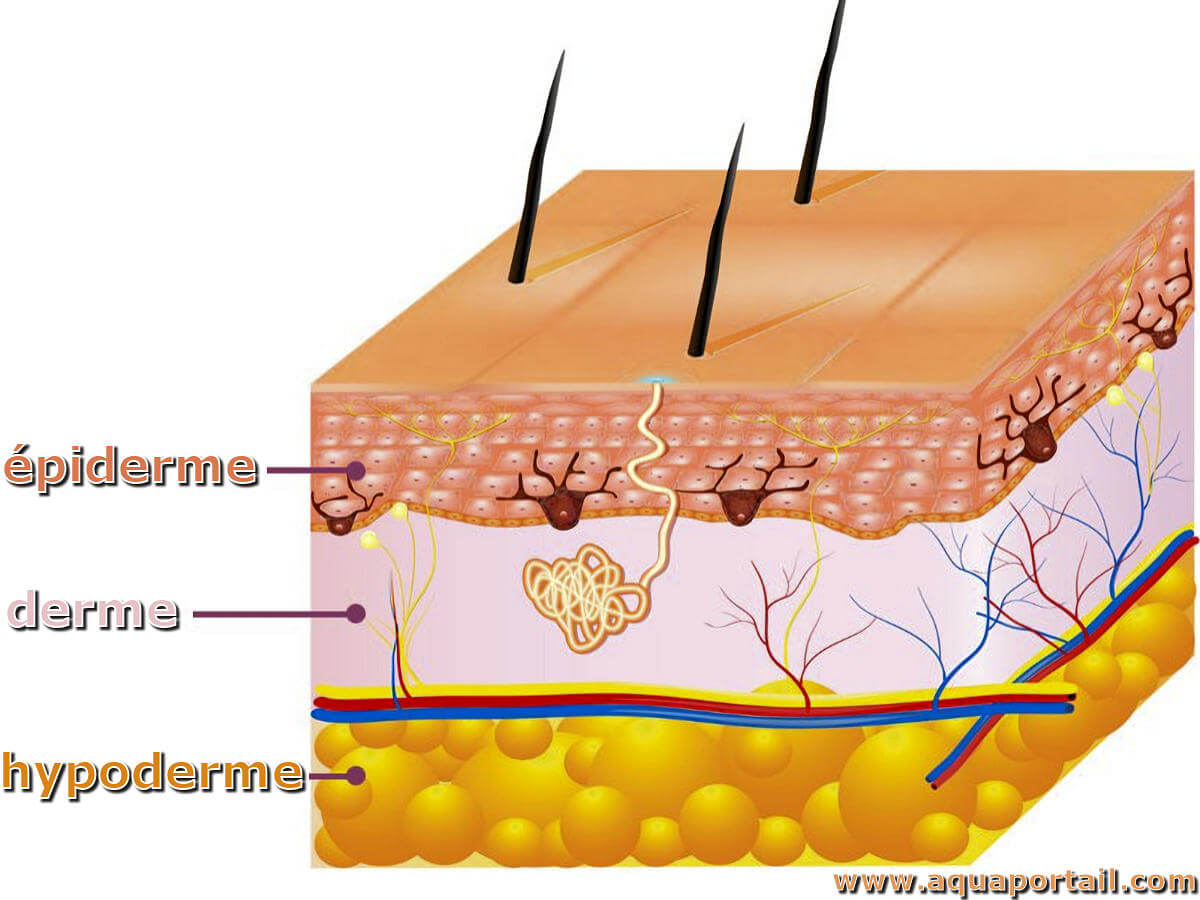

La peau est la muqueuse externe qui enveloppe le corps des animaux. Elle est constituée de trois couches : épiderme superficiel, derme et hypoderme sous-cutané. La peau est le plus grand organe du corps ! Elle peut être nue ou tapissée de poils, de plumes ou d'écailles.

Schéma de la peau humaine en anatomie :

La peau (humaine) est formée de 3 couches essentielles avec le derme supérieur (épiderme), le derme papillaire, et le derme adipeux profond (hypoderme, sous-cutané). Cette dernière partie de la peau contient la plupart des annexes dermiques, comme le collagène et l'élastine.

Explications

La peau prend différentes épaisseurs, couleurs et textures sur tout le corps. Par exemple chez les animaux à poils, la tête contient plus de follicules pileux que partout ailleurs. Mais la plante des pieds n'en a pas. De plus, la plante des pieds (ou des membres postérieurs) et la paume des mains (ou des membres antérieurs) sont beaucoup plus épaisses que la peau d'autres parties du corps.

Le terme peau est plutôt réservé aux animaux, même s'il s'emploie (au figuré) pour d'autres éléments, comme en botanique (la peau d'un fruit). Chez certains animaux, le mot tégument est strictement synonyme, mais le tégument s'applique à une bien plus grande gamme d'organes ou d'organismes.

Les cellules composant une peau varie en fonction de chaque groupe animal, pour accueillir des phanères (poils, ongles, caroncules, plumes, écailles, plaques osseuses, diverses glandes), ou rien. Par exemple, les caroncules sont des appendices cutanés que l'on trouve dans les régions cervicales de certaines chèvres.

Pour les animaux autres que les mammifères, voir les téguments.

La fonction première de la peau est d'agir comme une barrière vis-à-vis de l'environnement extérieur. Il y a également eu un regain d'intérêt pour la peau en tant qu'organe cible, en partie parce qu'elle est expérimentalement accessible, s'interface directement avec l'environnement et constitue une voie d'entrée importante pour une myriade de toxines environnementales.

Les développements récents de l'absorption percutanée et de la toxicologie cutanée ont examiné comment les facteurs anatomiques peuvent affecter la fonction de barrière, modifiant ainsi le taux d'absorption.

Composition structurelle

Une compréhension complète des structures de la peau avec leurs relations fonctionnelles est obligatoire dans le développement de la peau issue de l'ingénierie tissulaire. La peau normale est composée de couches, à savoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme.

La peau est formée de trois couches dermiques, chacune avec sa composition cellulaire propre :

- épiderme : l'épiderme est la fine couche externe de la peau. Il se compose de 3 types de cellules :

- cellules squameuses : sous-couche la plus externe, en permanence en contact avec le milieu extérieur. Elle se détache en permanence par production de squames.

- cellules basales : sous-couche qui se trouve juste sous les cellules squameuses, à la base de l'épiderme.

- mélanocytes : sous-couche de mélanocytes qui se trouve également à la base de l'épiderme et fabrique la mélanine. Elle donne la couleur à la peau.

- derme : le derme est la couche intermédiaire de la peau. Le derme contient les éléments suivants :

- vaisseaux sanguins;

- vaisseaux lymphatiques;

- follicules pileux;

- glandes sudoripares;

- faisceaux de collagène;

- fibroblastes;

- nerfs;

- glandes sébacées.

- hypoderme : l'hypoderme est une couche de graisse sous-cutanée. Cette couche est la plus profonde de la peau. Elle se compose d'un réseau de collagène et de cellules graisseuses (lipidiques). Elle aide à conserver la chaleur du corps et protège le corps contre les blessures en agissant comme un amortisseur.

L'épiderme est la couche externe, formée par un épithélium squameux stratifié composé principalement de kératinocytes mais aussi de cellules dendritiques (mélanocytes, cellules de Merkel et cellules de Langerhans).

L'épiderme est divisé en quatre couches selon la morphologie des kératinocytes et le degré de différenciation en cellules cornées (la couche la plus externe est appelée stratum corneum).

Le derme est la couche intermédiaire composée essentiellement de collagène et de tissu conjonctif amorphe contenant des réseaux nerveux et vasculaires, des appendices épidermiques, des fibroblastes, des macrophages et des mastocytes.

L'hypoderme ou tissu sous-cutané est un véritable organe endocrinien composé de lobules d'adipocytes séparés par des septa (septums) fibreux formés de collagène et de vaisseaux sanguins.

La peau et ses différents composants ont la capacité de communiquer avec d'autres tissus et de s'autoréguler grâce à la production de cytokines, de neurotransmetteurs, d'hormones et de leurs récepteurs correspondants.

Ces fonctions neuro-immuno-endocrines sont étroitement liées aux systèmes de régulation centraux. La peau est aussi une vaste réserve de cellules souches pour rajeunir la surface du corps et réparer les plaies.

Toutes ces structures permettent à la peau d'accomplir des fonctions vitales, y compris la protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques; prévention des pertes d'eau excessives; et régulation de la température. De plus, la peau constitue l'organe sensoriel pour le toucher et la détection de l'environnement.

Rôles et fonctions

La peau, en couvrant tout le corps, est le plus grand organe d'un animal. Les rôles et fonctions de la peau sont de servir de bouclier protecteur contre la chaleur, la lumière, les blessures et les infections.

Mais les rôles de la peau sont aussi :

- participer à la régulation de la température corporelle;

- stocker de l'eau et des graisses;

- être un organe sensoriel (esthésie);

- empêcher la perte d'eau;

- empêcher l'entrée de bactéries (et autres pathogènes);

- agir comme une barrière entre l'organisme et son environnement;

- protéger de l'action de certains rayonnements comme les rayons ultraviolets;

- aider à fabriquer de la vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil.

Physiologie

La structure de la peau varie considérablement sur le corps, constituée de deux couches principales et d'une épaisseur allant jusqu'à environ 4 mm à l'arrière du tronc. L'épiderme superficiel ou épithélium pavimenteux stratifié est non vascularisé et a généralement une épaisseur de 100 μm.

Le derme dessous est vascularisé et constitué principalement de tissu conjonctif. La partie externe de l'épiderme ou de la couche cornée présente une impédance électrique élevée et, dans de nombreux cas, cela constitue un obstacle à la réalisation de mesures précises de l'impédance tissulaire.

Cependant, la mesure de l'impédance cutanée peut être utile. L'impédance cutanée est l'une des mesures effectuées dans les systèmes de détecteurs de mensonges polygraphiques, car il a été démontré que l'impédance est affectée par l'hydratation et les changements vasculaires à court terme.

L'impédance cutanée peut être mesurée à l'aide du système à trois électrodes, mais il faut faire attention à l'instrumentation utilisée. Étant donné que la structure de la peau comprend de grandes couches de cellules, des dispersions à très basse fréquence existent.

Phanères de la peau

Les phanères (poils, ongles, glandes sudoripares et mammaires chez les mammifères, plumes chez les oiseaux, et écailles chez les les reptiles et les poissons) sont tous constitués de deux composants distincts : un composant épidermique qui élabore le produit final différencié, tel que le poil ou l'ongle, et le composant dermique qui régule la spécification et la différenciation de l'appendice.

Le développement foetal de ces structures dépend d'interactions collaboratives rigoureusement chorégraphiées entre l'épiderme précoce et le derme.

Des défauts dans l'induction cutanée ou la spécification de l'ectoderme sus-jacent, ou dans les réponses de l'ectoderme à ces instructions, entraînent un développement aberrant, comme cela a été démontré dans des études génétiques et des expériences de transplantation dans des systèmes de modèles animaux.

De plus, une démonstration que des défauts dans les homologues humains des gènes sans poils de souris, LMX1B et TABBY entraînent des anomalies du développement cliniquement significatives chez l'homme confirme la pertinence de ces études animales pour la compréhension du développement des appendices cutanés humains.

Cellules de la peau

L'épiderme est la fine couche externe de la peau (0,1 à 0,2 mm de profondeur) et est composé de différents types de cellules, tels que les kératinocytes auto-renouvelables qui remplissent une fonction de barrière, les mélanocytes pour la pigmentation, les cellules annexielles qui comprennent les glandes sébacées, les glandes sudoripares, et les cheveux et les ongles, les cellules dendritiques du système immunitaire et les terminaisons nerveuses pour la fonction sensorielle.

Les kératinocytes de la couche basale de l'épiderme sont présents principalement pour repeupler les cellules épithéliales perdues, formant ainsi un épithélium pavimenteux stratifié. De plus, cette couche externe, comprenant des molécules de matrice extracellulaire limitées, en particulier des polymères glucidiques et des lipides, fournit une barrière contre les fluides aqueux. Les filaments de kératine dans l'épiderme aident à maintenir son intégrité structurelle.

En revanche, le derme sous-jacent est composé de deux régions, à savoir le derme papillaire et réticulaire. La région superficielle du derme appelée derme papillaire a de petits faisceaux de tissu conjonctif lâche avec du collagène et des fibres élastiques immatures.

Dans le derme réticulaire, peu de cellules sont présentes et un réseau dense de molécules de la matrice extracellulaire, principalement des fibres de collagène et d'élastine, et des glycosaminoglycanes confèrent résistance mécanique, flexibilité et élasticité.

Les fibroblastes sont le principal type de cellule dans les deux régions du derme et sont responsables de la production de molécules de matrice extracellulaire (ECM).

De plus, ces cellules fibroblastiques jouent un rôle majeur dans le processus de cicatrisation en produisant des enzymes de remodelage telles que les protéases et les collagénases. D'autres cellules telles que les cellules endothéliales, les cellules nerveuses et les mastocytes sont également présentes dans les deux régions du derme.

La troisième couche est l'hypoderme, riche en tissu adipeux et en vaisseaux sanguins, qui fournit énergie et nutrition aux cellules de l'épiderme et du derme, protection mécanique et thermorégulation. La graisse étant un isolant thermique, cette couche isole le corps des températures froides et offre une absorption des chocs.

D'une manière générale, la peau est continuellement renouvelée et remodelée en équilibrant la prolifération, la différenciation et l'apoptose des cellules. Une fois toutes les trois semaines, l'épithélium squameux stratifié de l'épiderme est complètement renouvelé et, de la même manière, le derme de la peau est régulièrement remodelé avec des molécules d'ECM.

Comme mentionné précédemment, le tissu cutané possède une propriété d'auto-guérison. La cicatrisation des plaies est une séquence d'événements biochimiques complexes comprenant trois phases : inflammation, prolifération et remodelage.

Immédiatement après la blessure, la coagulation des plaquettes intervient pour arrêter le saignement par adhésion et agrégation des plaquettes au tissu conjonctif interstitiel. Les cytokines inflammatoires libérées au site de la lésion pour réguler le flux sanguin provoquent l'infiltration de lymphocytes et de macrophages et éliminent ainsi les bactéries et les débris.

L'angiogenèse et le dépôt de collagène dans la phase proliférative favorisent la formation de tissu granuleux. Parallèlement à la granulation, la contraction de la plaie est facilitée par les myofibroblastes (fibroblastes riches en actine).

Les facteurs de croissance tels que le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) et le facteur de croissance transformant ß (TGF-ß) recrutent des myofibroblastes qui remplacent lentement le tissu de granulation dans le lit de la plaie.

La collagénase et la métalloprotéinase matricielle (MMP-1,2,3, 8 et 13) jouent un rôle majeur dans le remodelage du collagène en éliminant l'excès de collagène formé lors de la synthèse continue du collagène, contrôlant ainsi la quantité globale de collagène. Enfin la prolifération et la migration des kératinocytes dans le lit de la plaie régénère la couche épidermique.

Cependant, la difficulté demeure dans l'auto-guérison des plaies plus grandes et plus chroniques, ce qui peut être dû au déséquilibre de ces facteurs.

Il est clair que le mécanisme de cicatrisation dépend uniquement de la communication entre les fibroblastes dermiques et les kératinocytes épidermiques, les molécules de la matrice extracellulaire et la vascularisation, qui est régulée par la libération de cytokines inflammatoires et de facteurs de croissance tels que le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), transformant facteur de croissance (TGF-ß), facteur de croissance épidermique (EGF) et facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF).

Par conséquent, pour la régénération active des tissus cutanés, l'échafaudage devrait idéalement pouvoir bien interagir avec les fibroblastes et les kératinocytes, déposant ainsi des molécules ECM appropriées sur la surface de l'échafaudage, ce qui favorise l'angiogenèse pour la croissance tissulaire et stimule l'expression d'autres signaux tels que les cytokines, facteurs de croissance, etc.

Pathologies

Il existe un très grand nombre de maladies de la peau et certaines d'entre elles peuvent être distinguées en fonction de leurs caractéristiques d'impédance. Récemment, il a été suggéré que le cancer de la peau produit des changements dans la peau qui donnent lieu à des changements spectraux d'impédance caractéristiques.

Les appendices cutanés dérivés de l'épiderme comprennent les glandes eccrines, apocrines et sébacées et les follicules pileux. L'histopathologie est nécessaire pour un diagnostic définitif car la plupart des lésions dérivées d'appendices cutanés sont cliniquement indistinctes.

La distribution anatomique reflète les zones à haute densité des structures impliquées. Parce que la plupart sont des lésions bénignes avec peu ou pas de risque de transformation maligne, le traitement est principalement à des fins esthétiques.

Les lésions d'origine eccrine et apocrine ont été considérées comme des catégories distinctes historiquement; cependant, une distinction claire n'est souvent pas possible. Lorsqu'elles sont multiples, les tumeurs annexes sont souvent des marqueurs d'un syndrome associé.

Par exemple, la xérodermie (xérose cutanée ou peau sèche) est une forme d'ichtyose avec une sécheresse de la peau ou des muqueuses avec desquamations poudreuses.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "peau".3 synonymes (sens proche) de "peau" :

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à PEAU sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot PEAU est dans la page 2 des mots en P du lexique du dictionnaire.

En rapport avec "peau"

Le derme est la couche interne de la peau entre l'épiderme et l'hypoderme. Il contient du tissu conjonctif, des vaisseaux sanguins, des glandes sudoripares...

L'ectoderme est une couche tissulaire germinale qui se forme dans un embryon animal au cours du développement.

Un épiderme est un tissu de type épithélium squameux stratifié avec plusieurs couches, qui forme le revêtement externe de l'organisme.

Chez les Tétrapodes, dont l'être humain, l'hypoderme est le tissu sous-cutané conjonctif lâche, reliant le tégument aux organes sous-jacents.