Nemertea

Définition

Les némertes de l'embranchement Nemertea sont des vers rubans spiraliens parmi les protostomiens hyponeuriens. Surtout carnivores, les némertiens se nourrissent généralement de petits invertébrés et de leurs oeufs, en utilisant une trompe à structure unique.

L'embranchement (phylum) Nemertea contient environ 1300 espèces de vers bilatéralement symétriques, coelomates et non segmentés, qui sont divisés en deux classes, chacune étant divisée en deux ordres (Anopla → Palaeonemertea, Heteronemertea; Enopla → Hoplonemertea, Bdellonemertea).

Parborlasia corrugatus est un némerte (Nemertea) :

Parborlasia corrugatus est un némerte (Nemertea) spiralien hyponeurien, communément appelé un ver ruban.

Explications

Les distinctions entre les classes et les ordres résident dans la présence d'"armures" (Anopla n'a pas d'armure et Enopla est généralement armé de stylets), la construction de la trompe (proboscis), la position de la bouche par rapport au ganglion cérébral et la morphologie du corps (Enopla est morphologiquement spécialisée en trois régions (à l'exception de Bdellonemerta), alors qu'Anopla ne l'est pas). La forme de l'intestin, la superposition des muscles de la paroi corporelle et le positionnement des cordons nerveux longitudinaux (hyponeuriens et épineuriens) sont des caractères distinctifs des espèces.

Les espèces de l'embranchement (phylum) Nemertea ont des répartitions et des habitats très variés. La plupart des espèces sont des organismes marins benthiques nageant librement, mais environ 120 espèces sont connues dans les environnements d'eau profonde, et il existe des espèces planctoniques, symbiotiques, d'eau douce et même terrestres.

Les némertes Nemertea son essentiellement des carnivores, et la très grande majorité se nourrit de petits invertébrés et de leurs oeufs, en utilisant un proboscis à structure spécifique, mais certaines espèces sont connues pour se nourrir de matériel végétal et, chez certaines espèces commensales, de phytoplancton capturé par leurs hôtes.

Les espèces némertiennes présentent également une large gamme de tailles et de longueurs, de quelques millimètres à plusieurs mètres (les longueurs étirées peuvent cependant atteindre plus de 30 mètres), et peuvent être ternes ou de couleurs très vives.

Anatomie d'un némerte hyponeurien :

Schéma de l'anatomie d'un némerte Nemertea hyponeurien.

Bien que la durée de vie n'ait pas été largement étudiée chez les némertes, au moins une espèce (Paranemertes peregrina) a une durée de vie d'environ 18 mois.

Distribution

Les némertes Nemertea se trouvent dans le monde entier. La majorité des espèces de ce phylum sont des animaux marins, benthiques ou littoraux, connus des environnements intertidal aux eaux profondes. Quelques-unes sont terrestres ou ectoparasites (principalement des espèces du sous-ordre des Monostilifera), et une vingtaine d'espèces se trouvent dans les environnements d'eau douce.

Habitat

Très majoritairement marins et benthiques, les némertes peuvent être trouvés enfouis dans la boue, le sable ou d'autres sédiments, parmi les roches, ou associés à des algues ou à d'autres masses végétales. Les némertes commensaux ou parasites peuvent être trouvés sur les crustacés ou chez les tuniciers, les éponges ou les bivalves.

Les rares némertes d'eau douce se trouvent dans des habitats similaires dans les ruisseaux et les plans d'eau.

Les quelques némertes terrestres vivent le plus souvent le long des rivages, dans les sols humides.

Anatomie

Les némertes de Nemertea mesurent entre quelques millimètres et 30 mètres (étirés) (le plus souvent 20 cm ou moins). Ils peuvent être ternes ou de couleurs très vives. Ils sont non segmentés, sans tête différenciée, et sont le plus souvent aplatis (parfois convexes dorsalement ou cylindriques).

Les némertes ont des parois corporelles très épaisses et musclées recouvertes d'un mésenchyme et un épiderme cilié composé de cellules épithéliales en forme de colonne, ainsi que de certaines cellules des glandes sensorielles et muqueuses. L'épaisseur de l'épiderme et du mésenchyme varie d'une espèce à l'autre. L'organisation de la paroi musculaire est également variable, mais elle est généralement constituée de muscles longitudinaux et circulaires répartis en deux ou trois couches. L'intérieur de la paroi corporelle est à nouveau recouvert de mésenchyme, qui comprend une matrice de gel, et parfois une musculature orientée dorso-ventralement.

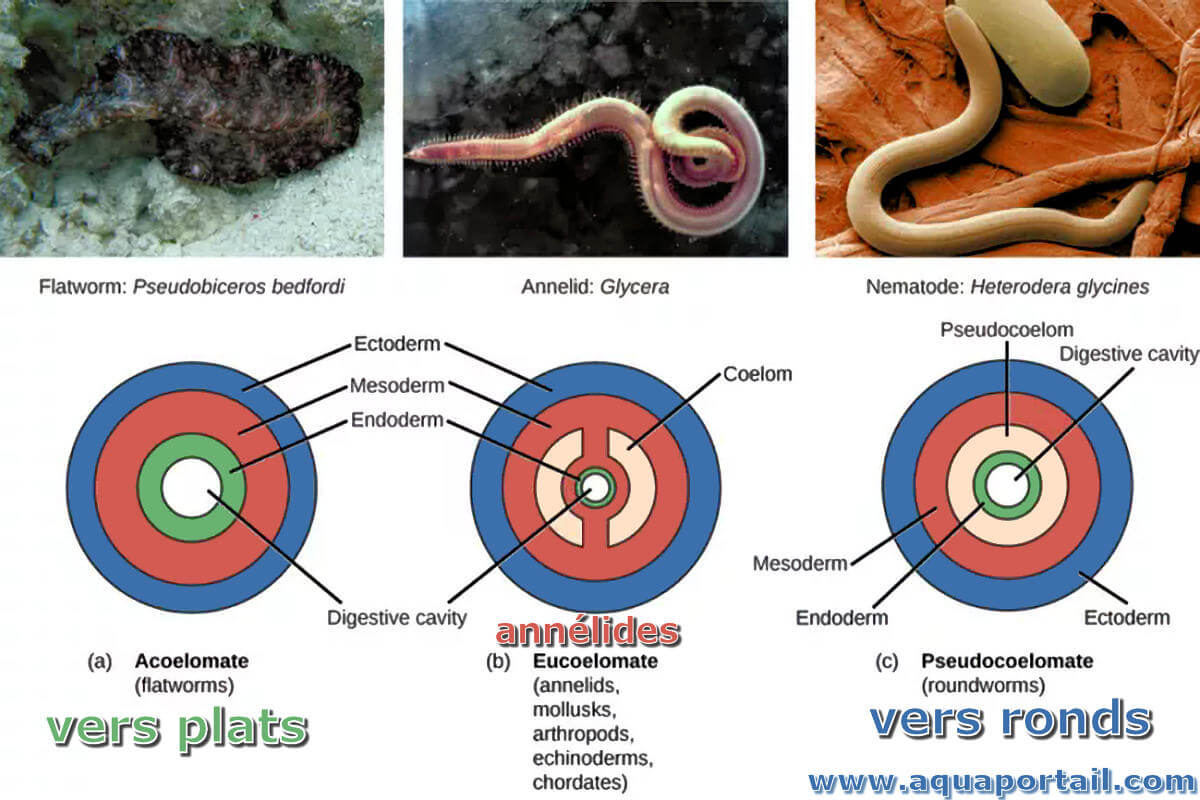

Les muscles de la paroi corporelle soutiennent le ver et lui permettent de modifier sa longueur et sa largeur de manière spectaculaire et rapide, changements qui sont souvent utilisés pour le mouvement. Bien que considérés comme des "organismes fonctionnellement acoelomates", dotés de corps solides, le rhynchocéol némertien et certains vaisseaux sanguins sont de véritables cavités acoelomiques.

Les vers à ruban ont un système circulatoire simple composé de vaisseaux et de lacunes à parois minces. Bien que la complexité de ce système puisse varier selon les espèces, la disposition la plus basique est une paire de vaisseaux longitudinaux qui s'étendent sur toute la longueur du corps et se connectent aux lacunes céphaliques et anales. Le sang est un liquide incolore dans lequel se trouvent des cellules telles que des corpuscules (dont certains peuvent contenir de l'hémoglobine), des lymphocytes et des leucocytes; le sang ne circule dans aucune direction particulière. Ce système est principalement impliqué dans le transport des nutriments, des gaz, des sécrétions et des déchets à travers le corps de l'animal et peut aider à réguler la pression hydrostatique. L'oxygène et le dioxyde de carbone se diffusent à la surface du corps de l'animal.

Les némertes ont un système nerveux central constitué d'un ganglion cérébral complexe avec quatre lobes connectés, donnant naissance à une paire de cordons nerveux ganglionnaires longitudinaux à partir des lobes ventraux. Les cordons nerveux se connectent les uns aux autres à certains endroits du corps du ver et donnent naissance aux nerfs sensoriels et moteurs périphériques.

L'appareil trompe de ces animaux est unique au phylum. La trompe est un tube borgne allongé, réversible, entouré par le rhynchocoele (une cavité hydrostatique remplie de liquide) et des couches musculaires supplémentaires, y compris le muscle rétracteur de la trompe au niveau de la paroi postérieure du rhynchocoele. Il est soit connecté directement à l'intestin antérieur, soit s'ouvre par un pore de la trompe. Chez de nombreuses espèces, la trompe porte des stylets, des structures généralement de 50 à 200 µm de longueur, chacune en forme de clou.

Les némertes peuvent utiliser leur trompe pour la locomotion, bien que sa fonction principale soit la capture de proies. Les stylets sont souvent perdus lors de la capture des proies et doivent être remplacés à mesure que l'animal grandit; ils sont formés en permanence par des cellules spécialisées (stélotocytes) dans des sacs à stylet inversé, où ils sont stockés. Des substances collantes, parfois même toxiques, sont produites par la trompe afin de piéger et d'immobiliser les proies.

Le dimorphisme sexuel est rare mais pas inconnu chez les némertes. Certaines caractéristiques sexuellement dimorphiques incluent la taille du corps (les femelles sont plus grandes), les différences dans l'emplacement des gonades, ainsi que les appendices sexuels chez les mâles et les différences de coloration pendant la saison de reproduction (les mâles ont tendance à être de couleur plus vive).

Comportement

Certains némertes (les plus petits) se déplacent en utilisant leurs cils épithéliaux tandis que de nombreuses espèces, en particulier terrestres, utilisent le mucus pour créer une surface lisse et glissante. Certains animaux plus gros nagent ou dérivent dans l'eau. En dehors de la reproduction, lorsqu'ils peuvent être trouvés dans des "noeuds" de reproduction, ces vers rubans ont tendance à être solitaires.

Alimentation

Les némertes (Nemertea) sont quasiment tous des chasseurs et des charognards. Les méthodes de chasse varient selon les espèces et dépendent du type de proie. Des substances collantes, parfois toxiques, sont produites par la trompe afin de piéger et d'immobiliser les proies. Dans certains cas, la trompe (proboscis) est inversée lorsque le ver entre en contact avec une proie. Il s'enroule ensuite autour de la proie, qui est avalée entière. Dans d'autres cas, les proies peuvent être poignardées avec un stylet, les toxines étant délivrées par la blessure qui en résulte. La proie est ensuite soit avalée, en utilisant l'action péristaltique de la paroi corporelle ainsi que des courants ciliaires dans l'intestin, soit injectée d'enzymes digestives et consommée par succion.

Les proies typiques comprennent les petits invertébrés, notamment les bivalves, les Polychètes, les crustacés, les insectes et leurs oeufs; certaines espèces se nourrissent principalement de matériel végétal et, chez les espèces commensales, de phytoplancton capturé sur leurs hôtes.

Une fois la nourriture avalée, elle conduit à un intestin antérieur très cilié, composé d'une cavité buccale, souvent d'un oesophage court, et d'un estomac, qui possède parfois des cellules glandulaires enzymatiques. L'intestin antérieur possède également un certain nombre de cellules ou de glandes produisant du mucus. L'estomac mène à un intestin moyen long et droit avec de nombreux diverticules latéraux; celles-ci sont tapissées de cellules phagocytaires vacuolées, ciliées, qui portent également des microvillosités. Cela augmente considérablement la surface disponible pour l'absorption des nutriments.

Les aliments sont stockés dans les parois de l'intestin moyen sous forme de graisses (parfois sous forme de glycogène). Le système circulatoire de l'animal absorbe ces produits et les matières non digestibles sont évacuées vers le rectum puis vers l'anus, où elles sont excrétées.

Les némertes ont des protonéphridies en forme d'ampoule de flamme (entre deux et des milliers), qui sont généralement associées aux vaisseaux sanguins. Dans les cas les plus simples, une paire d'ampoules à flamme est reliée à deux néphridioductes, chacun possédant un néphridiopore latéral. Dans des arrangements plus complexes, les flammes peuvent apparaître en grappes ou avoir plusieurs conduits et il peut y avoir des milliers de pores. Il est fort probable que les produits métaboliques tels que les déchets azotés ainsi que les sels soient éliminés par les protonéphridies; ils peuvent également jouer un rôle important dans l'osmorégulation.

Développement

La fécondation des némertes peut être externe ou interne. Des grappes d'oeufs ou des capsules se forment chez les ovipares, dans lesquelles le développement intervient (comme chez les amphibiens). Certains némertes terrestres, d'eau douce et des grands fonds sont ovovivipares.

Le développement embryonnaire varie selon les espèces. Le clivage est holoblastique et spiralé. Certaines espèces subissent un développement direct progressif; ceux qui le font peuvent se développer dans des caisses d'oeufs, nourris par un jaune jusqu'à leur éclosion, sans subir de métamorphose brusque. D'autres espèces de Nemertea produisent une forme larvaire connue sous le nom de "larve de Desor", qui subit une métamorphose alors qu'elle est encore dans sa capsule d'oeuf (cela est considéré comme une forme de développement indirect par certains chercheurs).

D'autres espèces némertiennes subissent différents types de développement indirect, commençant leur vie sous forme de pilidium (larves nageant librement). Le pilidium se développe soit en juvéniles et adultes dans une peau larvaire protectrice, soit en "larves d'Iwata", subissant un développement lécithotrophique, également dans une peau larvaire. La reproduction asexuée est également connue, via une fission transversale en petits fragments, qui forment des kystes muqueux, dans lesquels intervient la régénération. Il existe également des espèces hermaphrodites protandres et simultanées (le plus souvent chez les espèces d'eau douce).

Reproduction

Les gonades des némertériens sexuellement reproducteurs sont des plaques spécialisées de tissu mésenchymateux disposées de chaque côté de l'intestin, en alternance avec les diverticules intestinaux. Avant la reproduction, les gonades grossissent et deviennent creuses, tandis que les cellules spécialisées des testicules et des ovaires génèrent des spermatozoïdes et des ovules dans la lumière nouvellement créée, remplissant la zone située entre l'intestin et la paroi corporelle. Les vers deviennent de plus en plus actifs une fois qu'ils sont presque prêts à s'accoupler et à initier un comportement d'accouplement. Le frai est déclenché par des signaux tactiles et chimiques.

Les vers rubans se réunissent en une masse d'accouplement, libérant des gamètes à travers des pores temporaires ou des ruptures de la paroi corporelle, et la fécondation est généralement externe, parfois dans une masse de mucus. Certaines espèces présentent une fécondation interne : les spermatozoïdes libérés se déplacent dans le mucus entourant les vers accouplés et pénètrent dans les ovaires des femelles. Il existe des preuves qu'au moins une espèce (Lineus viridis) est polyandre; plusieurs mâles se déplacent dans un cocon d'accouplement formé par une femelle.

La plupart des némertes sont dioïques, bien que des hermaphrodites séquentiels et protandres soient connus, tout comme la reproduction asexuée par fission transversale. La fécondation peut être externe ou interne. Il existe des preuves que la maturité sexuelle est atteinte après la libération d'hormones neurosécrétoires, éventuellement libérées par le complexe d'organes cérébraux. La période de gestation et l'âge à la maturité sexuelle n'ont pas été enregistrés pour les membres de ce phylum.

Prédateurs

Bien qu'il s'agisse de vers au corps mou, les némertes n'ont pas un grand nombre de prédateurs naturels. Les stylets pointus servent à dissuader les prédateurs des espèces qui les possèdent. Les sécrétions toxiques de ces vers ont également un effet dissuasif sur les prédateurs.

Les némertes sont capables de régénérer des parties de leur corps s'ils sont perdus (autotomie), leur permettant de survivre à une tentative de prédation, et certaines espèces aux couleurs vives peuvent être aposématiques (en particulier celles dépourvues de stylets). Les prédateurs connus comprennent les oiseaux, d'autres némertes et parfois d'autres invertébrés.

Communication

Les némertes sont très sensibles au toucher, en raison des cellules épidermiques ciliées dispersées à leur surface. Ils ont également entre deux et des centaines d'yeux antérieurs, généralement des ocelles à cupules pigmentaires, bien que quelques espèces aient des yeux cristallins très sensibles à l'intensité et à la direction de la lumière. Il existe quelques espèces troglodytes européennes qui semblent avoir secondairement perdu les yeux.

Ces animaux sont également très chimiosensibles et il est probable que des structures telles que les fentes céphaliques, les organes cérébraux et les glandes frontales agissent comme des chimiorécepteurs. Lorsqu'ils sont présents, les pores situés dans les fentes céphaliques conduisent à un canal cérébral cilié dont les extrémités internes sont entourées de tissu nerveux et glandulaire. Les glandes associées à l'organe des sens frontal reçoivent les nerfs du ganglion cérébral et peuvent également contribuer à la chimioréception. Ces animaux utilisent la chimioréception pour localiser la nourriture, les partenaires et pour analyser le substrat et l'eau qui les entourent.

Histoire systématique

Les némertes ont une histoire en systématique longue et compliquée, la première espèce nommée, Lineus longissimus (initialement nommée Ascaris longissima) étant décrite par William Borlase (1696–1772) en 1758, et encore plus tôt par le naturaliste suédois Olaus Magnus (1490–1557) en 1555. Pendant une grande partie de leur histoire ancienne, Les némertes ont été inclus dans les groupe des planaires (phylum platyhelminthes), jusqu'à ce qu'en 1817, le naturaliste français Georges Cuvier (1769–1832) reconnaisse leurs différences et, ignorant les noms antérieurs appliqués à l'espèce, place Lineus longissimus dans le genre Nemertes, à partir duquel l'embranchement (phylum) tire finalement son nom.

On pensait cependant qu'ils étaient encore étroitement liés aux planaires et à d'autres espèces de Turbellariés, subissant un certain nombre de changements de nom et de classification interne au cours des cent années suivantes, jusqu'à ce qu'ils soient finalement séparés des vers plats par Charles Minot (1852–1914) en 1876. Cependant, il ne sera pleinement reconnu et accepté comme phylum valide qu'au milieu du 20ème siècle.

Taxonomie

Alors que le phylum Nemertea est accepté comme monophylétique, les relations évolutives au sein du phylum ont fait l'objet de débats, tout comme la monophylie de plusieurs ordres. Des preuves moléculaires récentes ont l'ordre monogénérique Bdellonemertea imbriqué et englobé par l'ordre monophylétique Hoplonemertea (qui contient les deux sous-ordres monophylétiques Monostilifera et Polystillifera). L'ordre Paleonemertea, tel qu'on l'entend traditionnellement, semble être polyphylétique, en raison d'une relation soeur entre Hubrechtella dubia et l'ordre Heteronemertea (qui semble être monophylétique).

Les paléonémertiens restants forment cependant un groupe monophylétique et semblent être le groupe frère des deux autres ordres némertiens et de la famille des Hubrechtidae. Cet arrangement phylogénétique rend également les classes némertiennes traditionnelles Anopla et Enopla non monophylétiques, ce qui nécessitera de futurs changements à plus grande échelle dans les classifications taxonomiques au sein de ce groupe.

Les analyses phylogénétiques morphologiques ont considéré que les némertes étaient les plus étroitement liés aux vers plats (phylum Platyhelminthes). Des analyses moléculaires récentes suggèrent cependant que Nemertea appartient au superphylum Lophotrochozoa (Lophotroches), tout comme les annélides, les mollusques et plusieurs autres phylums plus petits. Leur relation avec d'autres groupes au sein de ce superphylum reste non résolue, bien que des données phylogénomiques récentes suggèrent qu'ils constituent le groupe frère des mollusques, au sein d'un clade nommé Eutrochozoa, qui comprend également les vers annélides.

Tous les membres de l'ordre des Bdellonemertea sont des espèces commensales avec une variété de tuniciers, d'éponges et de bivalves, se nourrissant par filtrage du flux d'eau produit par leurs hôtes.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "Nemertea".7 synonymes (sens proche) de "nemertea" :

- némertes

- némertien

- Nemertina

- Voir la suite...

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à NEMERTEA sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot NEMERTEA est dans la page 1 des mots en N du lexique du dictionnaire.

Mots en N à proximité

Nematocera nématocère nématocyste Nématodes nématomorphe Nemerteanémertes némertien némoral nénuphar néo-endémique

En rapport avec "Nemertea"

Un hyponeurien est un animal invertébré dont le système nerveux est situé ventralement sous le tube digestif.

Un protostomien (ou protostome) est un animal du clade Protostomia dont la première ouverture de l'embryon (le blastopore) se développera dans la bouche.

Un pseudocoelomate qualifie un animal qui possède une cavité unique, le pseudocoelome, dépourvue de paroi propre et dans laquelle baignent les organes...

Un annélide fait partie d'une lignée d'invertébrés qui comprend les vers de terre (lombrics), les néréis, la plupart des vers tubicoles et les sangsues.