Omentum

Définition

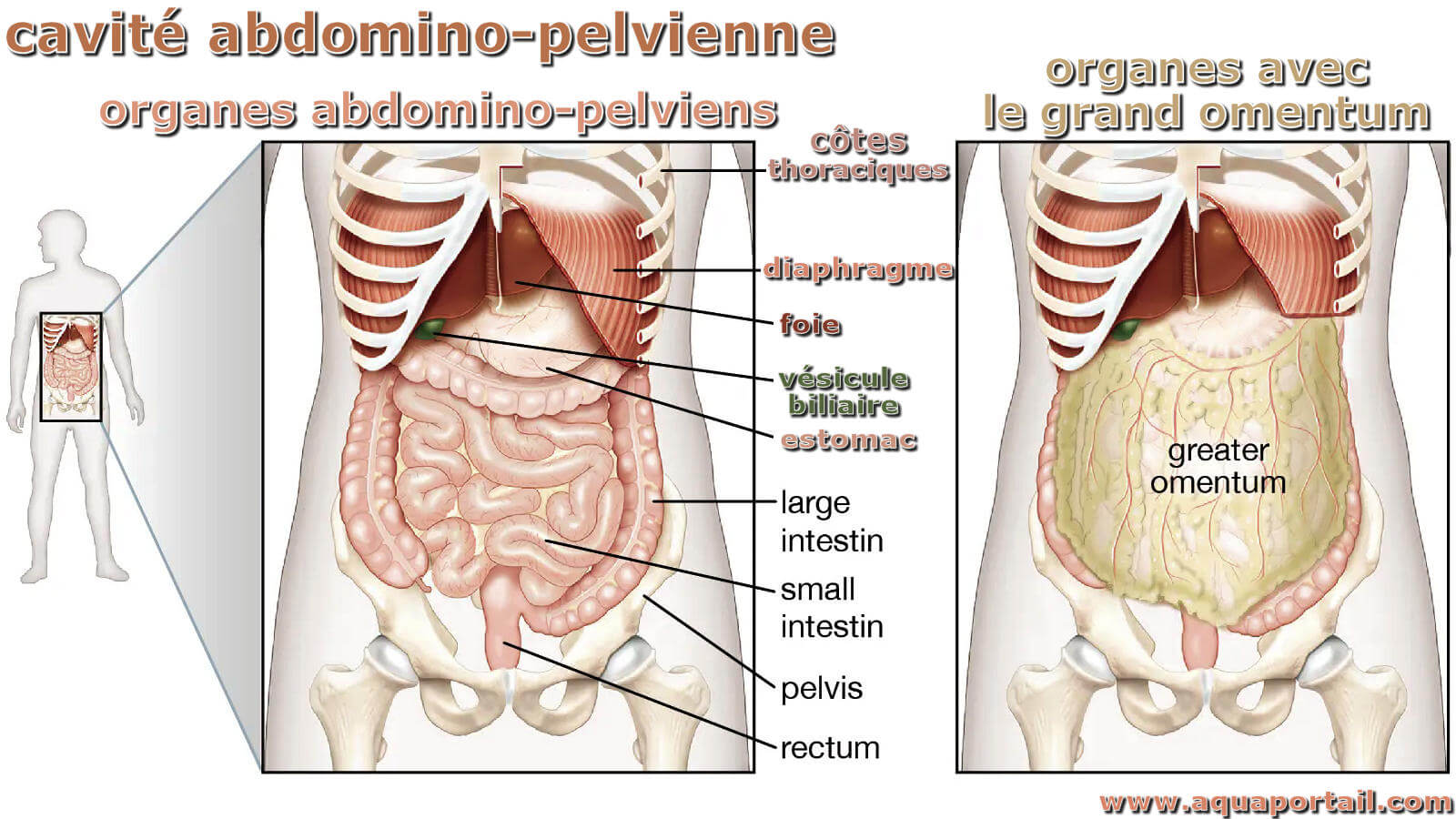

Un omentum, ou épiploon, est un double pli du péritoine attaché à l'estomac et le reliant à certains des viscères abdominaux. Il y a deux épiploons : le grand omentum, dérivé du mésentère dorsal, et le petit omentum, dérivé du mésentère ventral.

L'épiploon est un tissu hautement vascularisé et rempli de graisse qui s'étend de l'estomac jusqu'au-dessous du côlon et de l'intestin grêle.

Petit omentum et grand omentum :

L'épiploon est un rideau de tissu adipeux qui pend de notre estomac et de notre foie et s'enroule autour des intestins. Le grand omentum s'étend de la grande courbure de l'estomac, passe devant l'intestin grêle et se replie pour remonter jusqu'au côlon transverse avant d'atteindre la paroi abdominale postérieure.

Explications

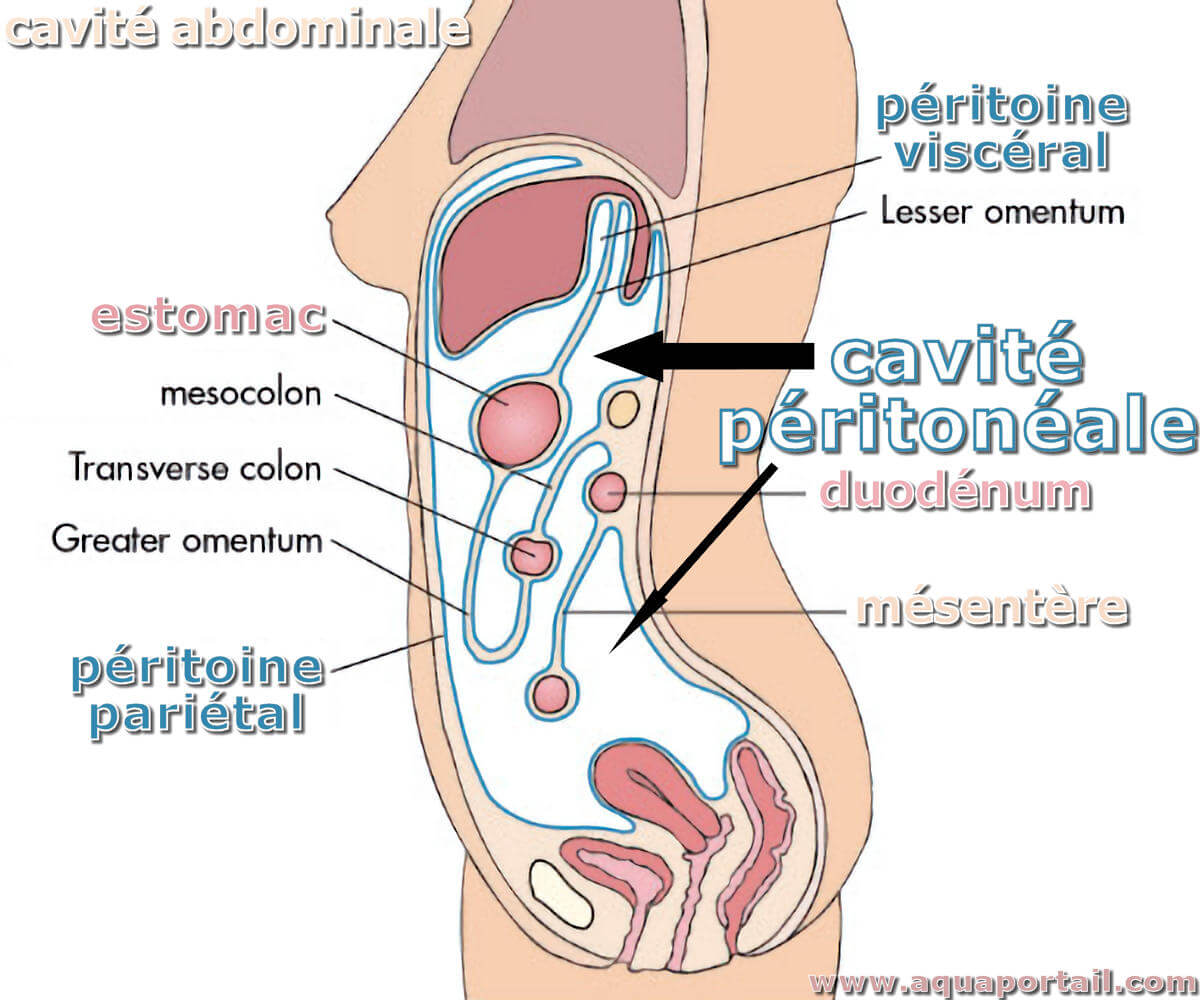

L'omentum (épiploon) fait partie du mésentère, qui se compose de deux couches de péritoine, une feuille de deux membranes séreuses fusionnées qui s'étend de la paroi corporelle aux organes digestifs. L'omentum passe de l'estomac et de la première partie du duodénum aux autres organes abdominaux.

L'épiploon semble avoir évolué en tant qu'organe effecteur primitif chez les vertébrés inférieurs. Les épiploons sont des plis du péritoine entourant les nerfs, les vaisseaux sanguins, les canaux lymphatiques et les tissus adipeux et conjonctifs.

La taille de l'omentum varie de 300 g à 2 000 g avec une surface de 300 cm2 à 1 500 cm2.

L'omentectomie fait référence à l'ablation chirurgicale de l'épiploon. Elle est pratiquée dans les cas où l'on craint qu'il y ait propagation de tissu cancéreux dans l'épiploon.

L'épiploon a une excellente capacité de cicatrisation tissulaire, de revascularisation, de drainage lymphatique et d'activité anti-inflammatoire. Contrairement à d'autres tissus comme le muscle, l'épiploon ne subit pas d'atrophie ou de fibrose après transposition. Un abord transpéritonéal permet toujours d'accéder à l'épiploon.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que l'épiploon peut être utilisé, car dans certains cas, il peut être rétracté ou non disponible pour une interposition en raison d'interventions chirurgicales antérieures. La disponibilité de l'épiploon ne peut être établie qu'après ouverture du péritoine. L'épiploon atteint directement dans le bassin chez seulement 30 % des patients. Dans 70 % des cas, une mobilisation omentale est nécessaire.

Fonction

L'épiploon maintient les organes en place, stocke les graisses et, plus important encore, fournit une voie aux vaisseaux circulatoires et aux nerfs pour atteindre les organes de la cavité péritonéale. Notez que l'aorte abdominale est positionnée derrière le péritoine pariétal. Les branches de l'aorte qui alimentent les viscères digestifs doivent traverser les mésentères pour atteindre les organes qu'elles desservent.

Si la paroi du tube digestif est infectée, les cellules de l'épiploon peuvent adhérer à la région enflammée, aidant à murer la zone. Cette action empêche la propagation de l'infection à la cavité péritonéale.

Le grand omentum contient beaucoup de graisse et a également une capacité remarquable à limiter la propagation des infections au sein de la cavité péritonéale; par exemple, il peut s'enrouler autour et enfermer un appendice enflammé.

Anatomie

Le péritoine tapisse les parois de la cavité abdominale et recouvre une grande partie des viscères. Le péritoine pariétal tapisse les parois de la cavité et le péritoine viscéral recouvre les viscères. Entre les couches pariétale et viscérale du péritoine se trouve un espace potentiel (la cavité péritonéale). Les viscères abdominaux sont soit suspendus dans la cavité péritonéale par des plis du péritoine (épiploon ou mésentères) soit à l'extérieur de la cavité péritonéale.

Les organes suspendus dans la cavité sont appelés intrapéritonéaux; les organes en dehors de la cavité péritonéale, avec une seule surface ou une partie d'une surface recouverte de péritoine, sont rétropéritonéaux.

Dans l'épiploon, les leucocytes s'agrègent dans la zone périvasculaire pour former ce qu'on appelle des taches laiteuses. Les cellules tirent leur origine du système phagocytaire mononucléaire de l'oreille et sont disposées autour des glomérules omentaux qui se trouvent directement sous le mésothélium. Ces structures sont soutenues par de délicats réseaux de fibres réticulaires qui constituent la charpente de l'organe.

Chez l'homme, les taches laiteuses comprennent des macrophages (70 %), des lymphocytes B (10 %), des lymphocytes T (10 %), des mastocytes et des cellules stromales. Au niveau ultrastructural, il a été constaté que les macrophages sont présents à différents stades de maturation, et qu'ils peuvent facilement entrer ou sortir des taches laiteuses.

Le nombre moyen de cellules dans une tache laiteuse est d'environ 600. Les taches laiteuses se développent sous forme de structures spécifiques dans le grand épiploon entre la 20ème et la 35ème semaine de gestation. Le nombre de taches laiteuses est le plus élevé pendant la petite enfance et diminue progressivement avec l'âge.

L'épiploon contient un grand nombre de lymphocytes B et T qui sont généralement situés dans la région périartériolaire. Après provocation antigénique de la cavité péritonéale, le nombre de lymphocytes dans les taches laiteuses peut augmenter jusqu'à 40 fois. Bien qu'il ne soit pas clair si cette augmentation représente une prolifération locale ou un afflux de cellules.

Avec une telle stimulation, les lymphocytes B et T se séparent en zones distinctes in situ, et les lymphocytes semblent être associés à des cellules stromales. Néanmoins, ces agrégats ne représentent pas des organes lymphoïdes secondaires, car ils ne contiennent pas de cellules interdigitées ou de cellules dendritiques folliculaires. L'épiploon semble être un site primaire de développement des lymphocytes B.

Chez les animaux de laboratoire, l'épiploon est une source de lymphocytes B uniques qui présentent des marqueurs de surface spécifiques. Ces lymphocytes B sont principalement CD5+ (Lyl+) et sont communs non seulement dans l'épiploon mais aussi dans le péritoine.

Cependant, ils sont rares dans le sang, la rate et les ganglions lymphatiques. Les lymphocytes B et T conventionnels ne se trouvent pas dans l'épiploon. Les lymphocytes CD5+B se développent dans les sopts laiteux épiploïques indépendamment du thymus ou de la moelle osseuse.

Par conséquent, l'épiploon foetal, comme le foie et la moelle osseuse foetaux, agit comme un site primaire de développement des lymphocytes B et peut être considéré comme un sorte de thymus intestinal. La fonction de ces lymphocytes B CD5+ reste obscure, néanmoins, il s'agit très probablement d'un vestige d'un système immunitaire plus primitif qui correspond aux origines évolutives de l'épiploon.

Grand omentum

Le grand omentum fait partie du mésentère dorsal, est un grand pli de péritoine en forme de tablier avec une bordure inférieure libre qui s'attache à la plus grande courbure de l'estomac et à la première partie du duodénum. Le grand épiploon est le pli péritonéal le plus long, il recouvre le côlon transverse et les enroulements du jéjunum et de l'iléon comme un "tablier gras".

Le grand omentum est une double feuille qui se replie sur elle-même, ce qui lui donne un total de quatre couches. Suspendu derrière la paroi abdominale antérieure et devant la majeure partie de l'intestin grêle, cet omentum est généralement une caractéristique visible lorsque la cavité péritonéale est ouverte. En haut, le grand omentum s'attache à la fois au côlon transverse et à la grande courbure de l'estomac.

Le grand omentum relie la grande courbure de l'estomac à la paroi abdominale postérieure, mais de manière très détournée : vers l'avant, il est extrêmement allongé et s'étend vers le bas pour recouvrir le côlon transverse et les serpentins de l'intestin grêle comme un filet à papillons. Le bord gauche du grand omentum s'enroule autour de la rate en tant que ligament gastrosplénique et continue dorsalement en tant que ligament splénorénal (s'étendant entre la rate et le rein gauche) jusqu'à la paroi postérieure du corps.

À partir des attaches le long de l'estomac et du duodénum, le grand omentum se tournant vers l'arrière, il monte pour s'associer et devenir adhérent au péritoine sur la surface supérieure du côlon transverse et à la couche antérieure du mésocôlon transverse avant d'arriver à la paroi abdominale postérieure.

Habituellement une membrane mince, le grand épiploon contient toujours une quantité considérable de tissu adipeux, qui peut devenir important chez certains individus. Sa teneur en tissu adipeux peut augmenter considérablement avec la prise de poids, contribuant à la caractéristique "bedaine de bière" observée chez certaines personnes en surpoids. Les nombreux ganglions lymphatiques du grand épiploon contribuent aux macrophages et aux plasmocytes producteurs d'anticorps qui aident à combattre et à contenir les infections du tractus gastro-intestinal. De plus, il y a deux artères et les veines qui les accompagnent, les vaisseaux gastro-omentaux droit et gauche, entre ce tablier péritonéal à double couche juste en dessous de la plus grande courbure de l'estomac.

Les longues bobines du jéjunum et de l'iléon sont soutenues par le mésentère. Ce drap se déploie vers le bas à partir de la paroi abdominale postérieure comme de longs rideaux plissés. Le côlon transverse est maintenu à la paroi abdominale postérieure par le mésocôlon transverse, une feuille presque horizontale qui est fusionnée à la face inférieure du grand épiploon, de sorte qu'il ne peut être vu que par le bas. Le mésocôlon sigmoïde est le mésentère qui relie le côlon sigmoïde à la paroi pelvienne postérieure.

Petit omentum

L'autre omentum péritonéal à deux couches est le petit omentum. Le petit épiploon s'étend de la petite courbure de l'estomac et de la première partie du duodénum à la surface inférieure du foie. Le petit épiploon relie l'estomac et le duodénum au foie. C'est la voie des vaisseaux sanguins entrant dans le foie et contient la veine porte hépatique, l'artère hépatique commune et le canal cholédoque, ainsi que certains ganglions lymphatiques.

Une fine membrane continue avec les revêtements péritonéaux des surfaces antérieure et postérieure de l'estomac et la première partie du duodénum, le petit épiploon est divisé en :

- un ligament hépatogastrique médial, qui passe entre l'estomac et le foie;

- un ligament hépatoduodénal latéral, qui passe entre le duodénum et le foie.

Le ligament hépatoduodénal se termine latéralement par une marge libre et sert de bord antérieur du foramen omental. Enfermés dans ce bord libre se trouvent l'artère hépatique proprement dite, le canal cholédoque et la veine porte. De plus, les vaisseaux gastriques droit et gauche se trouvent entre les couches du petit épiploon près de la petite courbure de l'estomac.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "omentum".2 synonymes (sens proche) de "omentum" :

- bourse omentale

- épiploon

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à OMENTUM sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot OMENTUM est dans la page 1 des mots en O du lexique du dictionnaire.

Mots en O à proximité

ombrogène ombrophile ombrotrophe oméga-3 oméga-6 omentumommatidie omnivore omoptérygie omphaloplacenta onchocercose

En rapport avec "omentum"

La cavité abdomino-pelvienne est une cavité délimitée par le diaphragme et le bassin. Le support osseux de la cavité abdomino-pelvienne est assuré...

La cavité abdominale est la partie antérieure de la cavité abdomino-pelvienne contenant l'estomac, les intestins, la rate, le foie, le pancréas et les reins.

La cavité amniotique est la cavité remplie de liquide amniotique, délimitée par l'amnios et dans laquelle se développe l'embryon des Amniotes (mammifères...

La cavité péritonéale est l'espace dans l'abdomen qui contient les intestins, l'estomac et le foie.