Qualité de l'eau

Définition

La qualité de l'eau fait référence aux caractéristiques chimiques, physiques, biologiques et radiologiques de l'eau, des eaux de surface, des eaux profondes et des eaux souterraines. C'est une mesure de l'état de l'eau par rapport aux besoins d'une ou plusieurs espèces biotiques ou à tout besoin ou but humain. Elle est utilisée plus fréquemment en référence à un ensemble de normes permettant d'évaluer la conformité. Les normes les plus couramment utilisées pour évaluer la qualité de l'eau sont liées à la santé des écosystèmes, à la sécurité des contacts humains et à l'eau potable.

Système de récupération d'eau pour mesurer ses qualités :

Afin d'effectuer des tests de qualité de l'eau, ce dispositif est utilisé pour collecter des échantillons en eau profonde, tels que les Grands lacs ou les océans. Un test de qualité d'eau peut se résumer à un test bandelette.

Explications

La qualité d'une eau, eau douce ou eau marine, est déterminée par ses paramètres physico-chimiques, via des tests pour obtenir les paramètres de l'eau, et ses qualités microbiologiques, tant pour les eaux naturelles que transformées par l'Homme.

La qualité d'eau diffère selon la pollution, les endroits, les temps et les profondeurs. La qualité de l'eau est influencée par les processus naturels et par la pollution de l'eau par les humains et peut être perçue sous différents angles, et encore de sa capacité d'autoépuration (capacité auto-épuratoire). Seul un bilan écologique, avec des tests d'eau (y compris en test bandelette simple), donne une réalité scientifique à cette qualité. Voir aussi la turbidité d'une eau trouble.

Afin d'attirer l'attention sur la qualité parfois médiocre des rivières et autres eaux de surface, un "Big Jump" est organisé annuellement dans différents pays, dans lesquels les eaux de surface sont utilisées en hydrochimie.

Ainsi, selon son utilisation, il existe un ensemble de critères et de normes pour la qualité de l'eau, qui varient selon son objectif, qu'il s'agisse de consommation humaine, industrielle ou agricole, de loisirs ou de maintien de l'équilibre environnemental.

Pour caractériser une eau, plusieurs paramètres sont déterminés, qui représentent leurs caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. Ces paramètres sont des indicateurs biotiques et abiotiques de la qualité de l'eau (indices biotiques et valeurs abiotiques) et constituent des impuretés lorsqu'ils atteignent des valeurs plus élevées que celles établies pour un usage particulier. Les principaux indicateurs de la qualité de l'eau sont discutés ci-dessous, séparés en aspects physiques, chimiques et biologiques.

Paramètres physiques de l'eau

Visuellement ou simplement mesurés, les paramètres physiques de l'eau concernent :

- la température : mesure de l'intensité de la chaleur; est un paramètre important, par conséquent, il influence certaines propriétés de l'eau (densité, viscosité, oxygène dissous), avec des réflexes sur la vie aquatique. La température peut varier au cours des sources naturelles (énergie solaire) et des sources anthropiques (décharges industrielles et eaux de refroidissement des machines).

- la saveur et l'odeur : résultent de causes naturelles (algues, végétation en décomposition, bactéries, champignons, composés organiques, tels que le gaz sulfurique, les sulfates et les chlorures) et artificielles (eaux usées domestiques et industrielles). La norme de potabilité : l'eau complètement inodore.

- la couleur : résulte de l'existence, dans l'eau, de substances en solution; peut être causée par le fer ou le manganèse, par la décomposition de la matière organique dans l'eau (principalement les plantes), par les algues ou par l'introduction d'eaux usées industrielles et domestiques. La norme de potabilité est une intensité de la couleur inférieure à 5 unités.

- la turbidité : présence de matières en suspension dans l'eau, telles que l'argile, les substances organiques divisées, les organismes microscopiques et d'autres particules. La norme de potabilité : turbidité inférieure à 1 unité.

- la présences de solides organiques (matière organique) :

- les solides en suspension (matière décantable) : résidu restant dans un filtre d'amiante après filtration de l'échantillon. Ils peuvent être divisés en :

- les solides sédimentables : sédiments après une période de repos de l'échantillon t.

- les solides non sédimentés : ne peuvent être éliminés que par des procédés de coagulation, de floculation et de décantation.

- les solides dissous (matière dissoute) : matériau traversant le filtre. Ils représentent la solution ou la matière colloïdale présente dans l'échantillon d'effluent.

- les solides en suspension (matière décantable) : résidu restant dans un filtre d'amiante après filtration de l'échantillon. Ils peuvent être divisés en :

- la conductivité électrique : la capacité de l'eau à conduire le courant électrique. Ce paramètre est lié à la présence d'ions dissous dans l'eau, qui sont des particules chargées électriquement, plus la quantité d'ions dissous est élevée, plus la conductivité électrique dans l'eau est élevée.

Qualité chimique de l'eau

La qualité chimique de l'eau concerne les substances présentes dans l'eau, tels que les sels, les chlorures, la chaux et l'oxygène. Les émissions provenant de l'industrie et de l'agriculture ainsi que le ruissellement des routes (saumure et bâtiments -zinc, cuivre, métaux lourds-) affectent la qualité chimique de l'eau.

Dans la politique environnementale européenne, une norme maximale autorisée et une valeur cible pour la substance ont été fixées pour plusieurs dizaines de substances (67 en 2007), conformément à la directive-cadre sur l'eau. Cette directive traite également de la gestion de l'eau et de l'écologie.

Paramètres biologiques de l'eau

Les coliformes sont des indicateurs de la présence de micro-organismes pathogènes dans l'eau; les coliformes fécaux existent en grandes quantités dans les fèces humaines et, lorsqu'ils sont trouvés dans l'eau, ils ont reçu des eaux usées domestiques et peuvent contenir des micro-organismes pathogènes.

Les algues (dont le phytoplancton) jouent un rôle important dans l'environnement aquatique, étant responsables de la production de grandes quantités d'oxygène dissous dans l'environnement; en grande quantité, en raison de l'excès d'éléments nutritifs (eutrophisation), apporter quelques inconvénients : le goût et l'odeur; toxicité, turbidité et couleur; formation de masses de matière organique qui, décomposées, provoquent la réduction de l'oxygène dissous; la corrosion; interférence dans les procédés de traitement de l'eau : aspect esthétique désagréable.

Qualité écologique de l'eau

La deuxième approche est l'écologie de l'eau. Différentes plantes (flore aquatique, plancton, plantes terrestres) et animaux (faune aquatique) se développent à différentes qualités d'eau, qui déterminent en grande partie à quoi ressemble un biotope. Cela s'applique à la vie terrestre et aquatique. Par nature, la différence la plus importante dans la qualité écologique des eaux est la salinité : une plante d'eau douce ne sera pas trouvée dans un environnement salé ou saumâtre. Mais aussi des différences plus subtiles dans l'eau douce sont décisives pour les biotopes. La teneur en chaux (dureté totale), la teneur en oxygène et la clarté de l'eau sont les facteurs naturels les plus importants.

La façon dont ce qui précède fonctionne dans le paysage est illustrée, par exemple, par le gui blanc Viscum album que l'on trouve en abondance à certains endroits mais est absent dans d'autres. La meilleure explication de ce phénomène est que l'eau est beaucoup plus riche en calcium pour l'abondance que dans le cas de sa rareté.

La conservation et la récupération des milieux calcaires ont reçu beaucoup d'attention dans la gestion de la nature et du paysage. L'eau calcaire provient généralement de suintements, des eaux souterraines qui jaillissent parfois de grandes profondeurs qui alimentent les eaux de surface ou se retrouvent dans la zone racinaire des plantes. Cette eau est drainée par les fossés grâce à un fort drainage des zones d'infiltration. Les plantes sont ensuite alimentées uniquement par l'eau de pluie. Cette eau de pluie est souvent beaucoup plus acide en composition. Cela crée un processus de déplacement. Le résultat est la dilution. Les plantes qui aiment la chaux sont "rejetées" par des espèces génériques qui poussent souvent plus vite et se distribuent plus efficacement dans les nouvelles conditions. Où il a d'abord cultivé le populage des marais Caltha palustris (avec une dispersion par ombrochorie) ou était la "prairie bleue" (Cirsio dissecti-Molinietum caeruleae en phytosociologie), seulement l'ortie Urtica dioica, les mûres Morus et Rubus et le cerfeuil sauvage Anthriscus sylvestris. Ce processus est appelé "dessiccation".

La pollution par les engrais est le facteur anthropique le plus important dans les pays industrialisés. L'eutrophisation de l'eau de surface et du sol augmente souvent les effets de la dessiccation. Les engrais les plus importants sont les nitrates et les phosphates. Le nitrate a tendance à "se rincer" à la nappe phréatique et affecte ainsi la qualité des courants d'infiltration à long terme. Le phosphate est initialement lié au matériau du sol. Mais à un moment donné, le sol devient saturé et le phosphate commence à se répandre dans l'eau de surface. Ce processus peut être influencé par des mesures de gestion de l'eau. Si le niveau de l'eau souterraine est augmenté, le phosphate est dissous et finit par se retrouver dans l'eau de surface.

Qualité de l'eau potable

Enfin, la qualité de l'eau peut être considérée à partir de l'utilisation par les humains. Cela concerne l'eau potable, l'eau pour l'industrie agro-alimentaire, l'eau d'irrigation pour l'horticulture sous serre, l'eau d'irrigation pour l'agriculture et la natation et les eaux de loisirs. Ici aussi, les différences sont souvent subtiles : l'eau potable est souvent trop salée pour être utilisée comme eau d'irrigation dans l'horticulture en serre. Mais cette eau d'irrigation ne convient plus comme eau potable.

Notion de pollution appliquée à l'eau

Dire que l'eau est contaminée ou non est un concept, d'une manière relative, puisque l'on ne peut faire une classification absolue de la "qualité" de l'eau. L'eau distillée, qui, au point de vue de la pureté, a le plus haut degré de qualité, ne convient pas à la consommation, car le degré de qualité de l'eau doit se rapporter aux utilisations auxquelles elle est destinée.

La détermination de l'état de la qualité d'une eau sera référée à l'utilisation prévue pour la même chose de la même manière que le concept de contamination doit être renvoyé, aux utilisations ultérieures de l'eau. En ce sens, certaines lois sur l'eau établissent que la pollution est entendue comme l'action et l'effet de l'introduction de matériaux ou de formes d'énergie qui impliquent une altération nuisible de la qualité de l'eau, avec sa fonction écologique.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "qualité de l'eau".0 synonyme (sens proche) pour "qualité de l'eau".

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à QUALITÉ DE L'EAU sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression QUALITE DE L'EAU est dans la page 1 des mots en Q du lexique du dictionnaire.

Mots en Q à proximité

quadrumane quadrupède quadrupédie quahaug quahog qualité de l'eauqualité des sols qualité du sol qualité microbiologique qualité organoleptique quantique

En rapport avec "qualité de l'eau"

L'eau trouble est une eau avec une apparence turbide, laiteuse, qui n'est pas nette, non limpide.

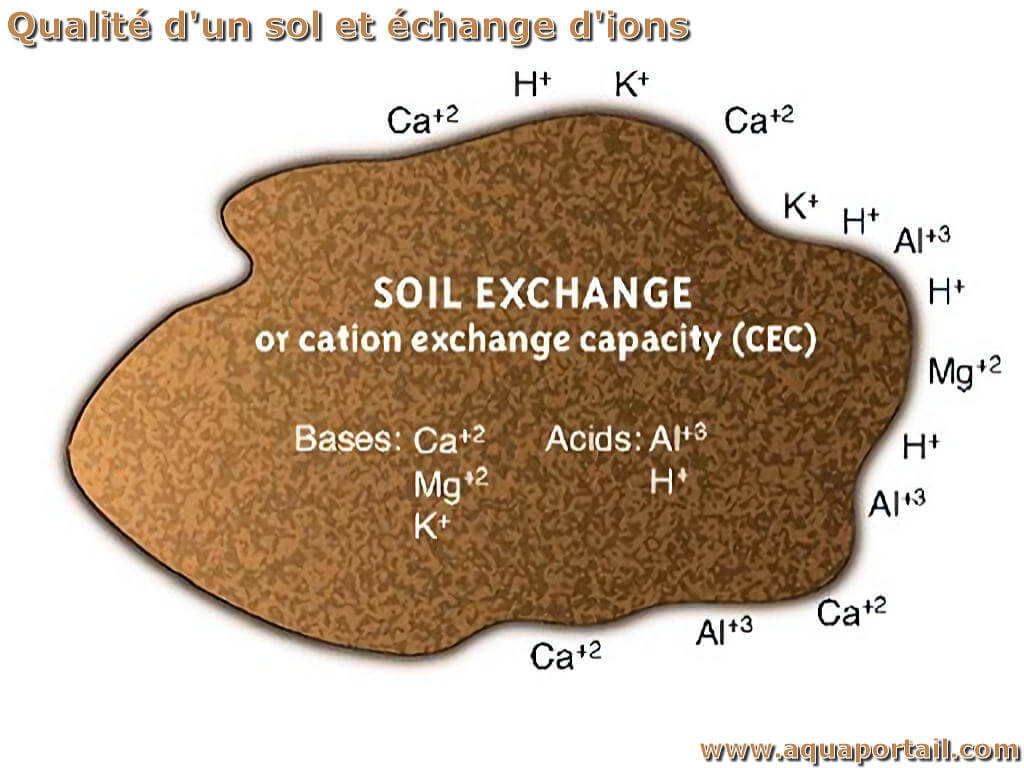

La qualité des sols est la capacité d'un type spécifique de sol à fonctionner, à l'intérieur des limites de l'écosystème naturel ou géré, pour soutenir...

La qualité microbiologique est un état de l'eau caractérisé par un niveau de présence de micro-organismes (virus, bactéries, protozoaires) pouvant induire...

La qualité organoleptique d'un aliment inclut les propriétés typiques sensorielles d'un aliment ou se rapportant à des propriétés sensorielles ou chimiques...