Qualité microbiologique

Définition

La qualité microbiologique est un état de l'eau caractérisé par un niveau de présence de micro-organismes (virus, bactéries, protozoaires...) pouvant induire un risque sanitaire plus ou moins grand.

Des indicateurs de qualité microbiologique :

La présence ou non de certaines espèces indicatrices (bioindicateurs) indique la qualité microbiologique d'un milieu, d'un environnement, d'un aliment, etc.

Explications

Deux catégories d'indicateurs sont utilisées pour mesurer la pollution des baignades : des éléments microbiologiques et des éléments physicochimiques. Deux types de germes sont recherchés, Escherichia coli et les streptocoques fécaux. Ces germes ne sont pas dangereux en soi, mais jouent le rôle de témoin, pouvant indiquer, par leur présence, la présence de germes pathogènes dangereux. En cas de pollution avérée, on recherche, en plus, les salmonelles et les entérovirus. La directive européenne fixe des seuils à ne pas dépasser. Les huiles minérales, les mousses et les phénols font l'objet d'une surveillance.

Voir aussi la biocharge et une analyse microbiologique, l'eau pure et les qualités des eaux.

Des programmes de contrôle de la qualité microbiologique sont nécessaires tout au long de la chaîne de production alimentaire pour minimiser les risques de sécurité pour les consommateurs. Les méthodes microbiologiques classiques dans les aliments impliquent, en général, l'enrichissement et l'isolement de colonies présumées de bactéries sur des milieux solides, et la confirmation finale par identification biochimique ou sérologique.

Localement, d'autres paramètres sont pris en compte, comme le pH, la transparence, les résidus goudronneux et les matières flottantes. La surveillance est effectuée sous la responsabilité d'ingénieurs sanitaires. Les échantillons sont analysés par les 100 laboratoires agréés (en France, grâce à la DDASS) pour les contrôles réglementaires. La directive européenne prévoit un prélèvement avant la saison balnéaire (en général 15 jours avant), puis de deux par mois, durant la saison. Pour un site qui bénéficie d'une eau de bonne qualité les deux années précédentes, un prélèvement minimum par mois suffit.

La fréquence moyenne atteint presque 9 prélèvements par site, sur une saison, pour les baignades en eau de mer. La saison balnéaire est fixée par les services santé-environnement des DDASS français. Pour la métropole, la période recommandée est du 15 juin au 15 septembre, pour les sites littoraux et du er juillet au 31 août, pour les sites d'eau douce. En cours de saison, les DDASS transmettent les résultats aux communes concernées qui les portent à connaissance du public par voie d'affichage, en mairie et/ou sur les lieux de baignade eux-mêmes, par voie de presse ou par leur syndicat d'initiative ou office du tourisme.

Lorsque les résultats approchent ou dépassent les seuils réglementaires, une enquête est menée sur place, pour rechercher les causes d'une éventuelle contamination. Des prélèvements complémentaires sont réalisés. Si la pollution est avérée, le maire concerné doit interdire la baignade sur le site en question.

Le cas échéant, le préfet peut se substituer aux autorités municipales. Rappelons que le classement de la qualité microbiologique comprend 4 niveaux :

- Catégorie A, eaux de bonne qualité : 80 % des prélèvements au moins donnent un nombre d'Escherichia coli inférieur ou égal à 100 pour 100 ml d'eau et 95 % des prélèvements en comptent moins de 2000 pour 100 ml. Enfin, 90 % des échantillons prélevés contiennent moins de 100 streptocoques fécaux pour 100 ml.

- Catégorie B, eaux de qualité moyenne : on relève moins de 2000 E. coli par 100 ml, dans 95 % des prélèvements.

- Catégorie C, eaux momentanément polluées : le dépassement de 2000 E. coli est observé dans plus de 5 %, mais dans moins d'un tiers des prélèvements. Le site pollué doit faire l'objet de mesures immédiates ou à moyen terme, qui permettront d'améliorer définitivement la qualité de l'eau.

- Catégorie D, eaux de mauvaise qualité : lorsque le nombre d'Escherichia coli toléré est dépassé dans au moins un prélèvement sur trois, la baignade est interdite dès que ces mauvais résultats sont observés deux années consécutives.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "qualité microbiologique".0 synonyme (sens proche) pour "qualité microbiologique".

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression QUALITE MICROBIOLOGIQUE est dans la page 1 des mots en Q du lexique du dictionnaire.

Mots en Q à proximité

quahaug quahog qualité de l'eau qualité des sols qualité du sol qualité microbiologiquequalité organoleptique quantique quantum quarantaine quart d'embryon

En rapport avec "qualité microbiologique"

En microbiologie et bactériologie, une culture microbiologique est la propagation de bactéries et d'autres micro-organismes dans des milieux nutritifs...

La qualité de l'eau fait référence aux caractéristiques chimiques, physiques, biologiques et radiologiques de l'eau, des eaux de surface, des eaux profondes...

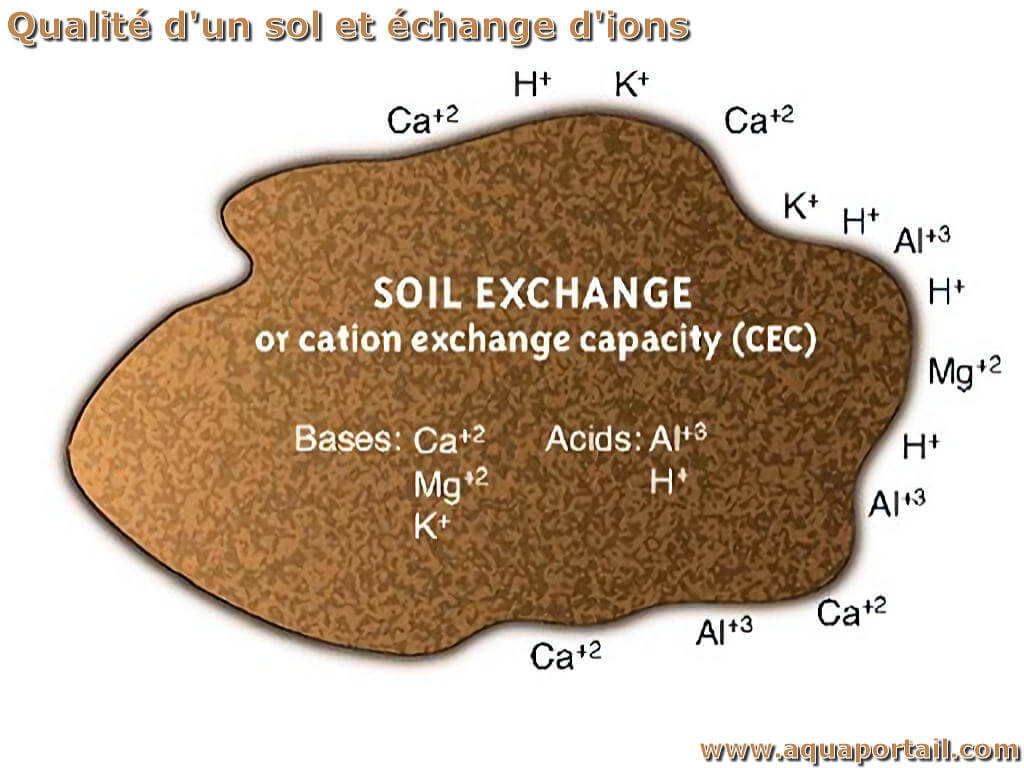

La qualité des sols est la capacité d'un type spécifique de sol à fonctionner, à l'intérieur des limites de l'écosystème naturel ou géré, pour soutenir...

La qualité organoleptique d'un aliment inclut les propriétés typiques sensorielles d'un aliment ou se rapportant à des propriétés sensorielles ou chimiques...