Minéral

Définition

Un minéral est une substance naturelle, de composition chimique définie, normalement solide et inorganique, et qui présente une certaine structure cristalline. Il est différent d'une roche, qui peut être un agrégat de minéraux ou de non minéraux et qui n'a pas de composition chimique spécifique.

Le minéral est une espèce chimique naturelle formée le plus souvent par un motif cristallin (cristal) de taille variable. Son opposé est macéral.

L'améthyste est un minéral :

Ce minéral est une améthyste, une variété de quartz macrocristalline violette. La couleur peut être plus ou moins intense en fonction de la quantité de fer que le minéral contient. Il peut être coloré par zones à transparent ou jaune. Les pointes sont généralement plus foncées ou se dégradent en quartz incolore.

Explications

L'étude des minéraux est appelé la minéralogie. La classification des minéraux repose sur des critères chimiques (composition) et des critères cristallographiques (agencement des atomes). Dans le cas des sels, voir les sels minéraux.

On distingue d'un point de vue chimique les éléments natifs (diamant, souffre, etc.), les sulfures, les oxydes, les carbonates, les phosphates, les sulfates, les silicates. Ces derniers sont les minéraux les plus abondants du globe.

Dans une roche, en fonction de leur abondance relative, on définit des minéraux essentiels, des minéraux accessoires et des minéraux accidentels.

La science qui en étudie l'histoire, la structure, la nature ou la taille est appelée la minéralogie. L'étude des gîtes minéraux est la gîtologie.

La définition exacte d'un minéral fait l'objet de débats, notamment en ce qui concerne l'exigence d'être abiogène et, dans une moindre mesure, qu'il doit avoir une structure atomique ordonnée. C'est notamment le cas avec les engrais comme les engrais minéraux.

Un minéral est d'origine naturelle sous la forme d'une substance chimique solide formée à travers des processus biogéochimiques, ayant une caractéristique de composition chimique, une structure atomique hautement ordonné, et propriétés physiques spécifiques.

Par comparaison, une roche est un agrégat de minéraux et/ou minéraloïdes et n'a pas une composition chimique spécifique. Les minéraux entrent dans la composition des éléments purs simples et des sels très complexes de silicates avec des milliers de formes connues.

Voir aussi minerai, minéralisation, et pour un acide, un acide minéral.

Espèces minérales

Il existe plus de 5 300 espèces minérales connues, dont plus de 5 090 sont approuvées par l'Association minéralogique internationale (IMA). De nouveaux minéraux sont continuellement découverts et décrits, entre 50 et 80 par an. La diversité et l'abondance des espèces minérales sont contrôlées par la chimie de la Terre.

Le silicium et l'oxygène constituent environ 75 % de la croûte terrestre, ce qui se traduit directement par la prédominance des minéraux silicatés, qui constituent plus de 90 % de la croûte terrestre. Les minéraux se distinguent par diverses propriétés chimiques et physiques.

Les différences de composition chimique et de structure cristalline distinguent plusieurs espèces et ces propriétés sont influencées par l'environnement géologique de la formation minérale. Les changements de température, de pression ou de composition du noyau d'une masse rocheuse provoquent des modifications de ses minéraux.

Les minéraux peuvent être décrits par diverses propriétés physiques liées à leur structure et à leur composition chimiques. Les caractéristiques les plus communes qui les identifient sont la structure cristalline et l'habit, la dureté, le lustre, l'aspect diaphane, la couleur, la rugosité, la ténacité, l'exfoliation, la fracture, la cloison et la densité relative.

D'autres tests plus spécifiques pour la caractérisation de certains minéraux sont le magnétisme, le goût ou l'odorat, la radioactivité et la réaction à des acides forts.

Classification

Les minéraux sont classés en fonction de leurs composants chimiques clés, les deux systèmes dominants étant la classification de Dana et la classification de Strunz. La classe de silicate est subdivisée en six sous-classes en fonction du degré de polymérisation dans sa structure chimique.

Tous les silicates ont une unité de base sous la forme d'un tétraèdre de silice [SiO4]4-, c'est-à-dire un cation de silicium attaché à quatre anions oxygène.

Ces tétraèdres peuvent être polymérisés pour donner les sous-classes suivantes : néosilicates (non polymérisés, et donc uniquement les tétraèdres), sorosilicates (deux tétraèdres liés ensemble), cyclosilicates (anneaux de tétraèdre), inosilicates (chaînes de tétraèdre), phyllosilicates (feuilles) tétraèdres) et tectosilicates (réseaux tridimensionnels de tétraèdres).

Les autres groupes minéraux importants sont les éléments naturels, sulfures, oxydes, halogénures, carbonates, sulfates et phosphates.

La définition générale d'un minéral comprend les critères suivants :

- être d'origine naturelle;

- être stable à la température ambiante;

- être représenté par une formule chimique;

- être généralement abiogène (et ne pas résulter de l'activité d'organismes vivants);

- et avoir une disposition atomique ordonnée.

Les trois premières caractéristiques générales sont moins discutées que les deux dernières. Le premier critère signifie qu'un minéral doit être formé par un processus naturel, qui exclut les composés anthropiques.

La stabilité à la température ambiante, dans le sens le plus simple, est synonyme de minéral solide. Plus spécifiquement, un composé doit être stable ou métastable à 25 °C.

Les exemples classiques d'exceptions à cette règle sont le mercure natif, qui cristallise à -39 °C, et la glace d'eau, qui n'est solide que sous 0 °C. Comme ces deux minéraux avaient été décrits avant 1959, ils ont été adoptés par l'Association internationale de minéralogie (IMA).

Les progrès modernes impliquent une étude approfondie des cristaux liquides, qui concerne également la minéralogie de manière approfondie.

Les minéraux sont des composés chimiques et, en tant que tels, peuvent être décrits par une formule fixe ou une variable. De nombreux groupes de minéraux et d'espèces sont composés d'une solution solide.

Les substances pures ne sont généralement pas trouvées en raison d'une contamination ou d'une substitution chimique.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "minéral".0 synonyme (sens proche) pour "minéral".

1 antonyme (sens contraire) :

Les mots ou les expressions apparentés à MINÉRAL sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot MINERAL est dans la page 4 des mots en M du lexique du dictionnaire.

Mots en M à proximité

mimétisme mimétisme agressif mimétisme batésien mine minerai minéralminéralisation minéralisation du phosphore minéralocorticoïde minéralogie minéralogie du sol

En rapport avec "minéral"

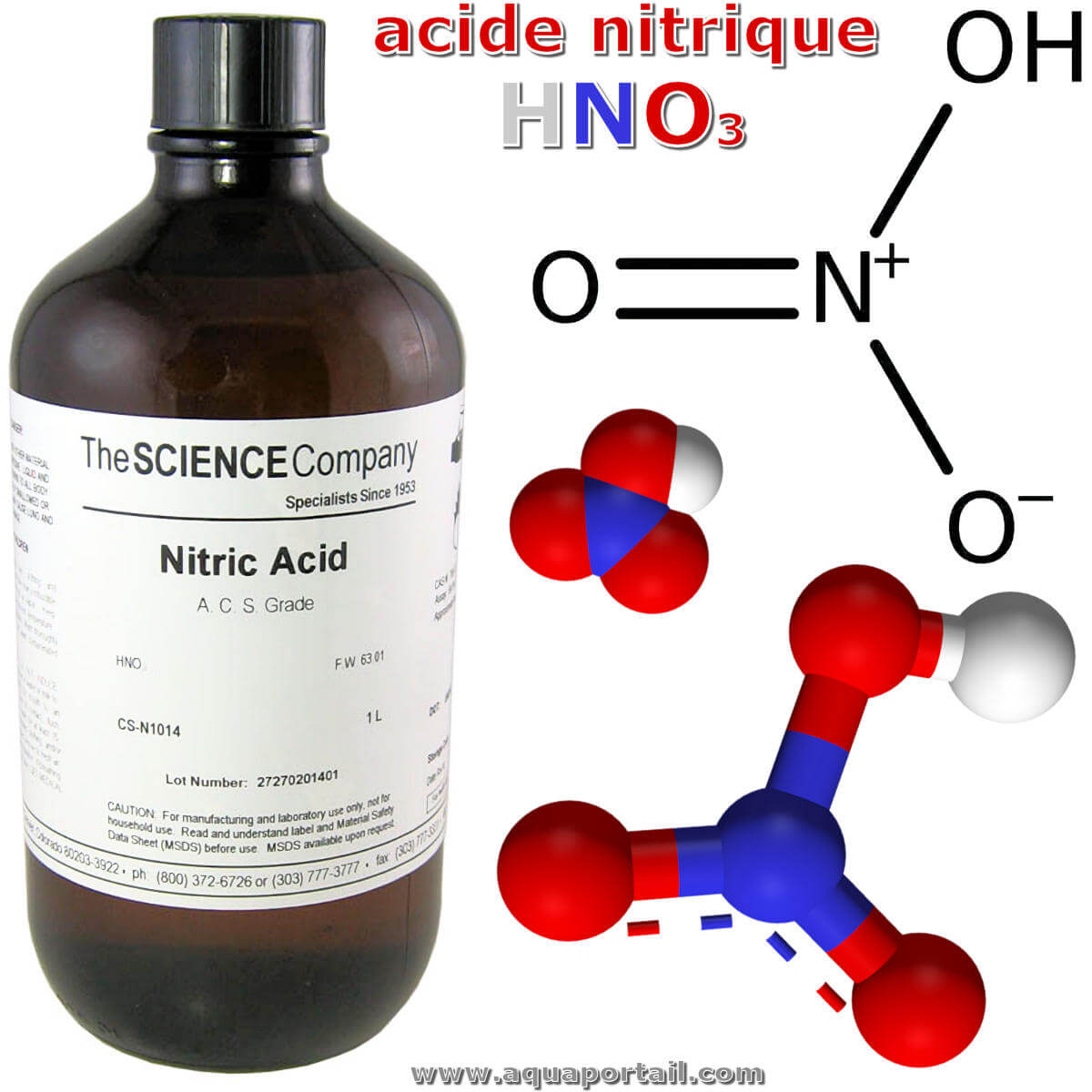

L'acide nitrique (HNO₃) est un acide minéral, un liquide incolore, fumant et hautement corrosif, qui est un réactif de laboratoire courant et un produit...

La biominéralisation est la science qui étudie la formation des squelettes par voie de minéralisation; c'est en particulier le cas pour les coraux durs...

Un bloc minéral est tout morceau de roche minérale de plus de 25 cm de diamètre. En alimentation, le bloc minéral prend la forme d'une pierre à lécher...

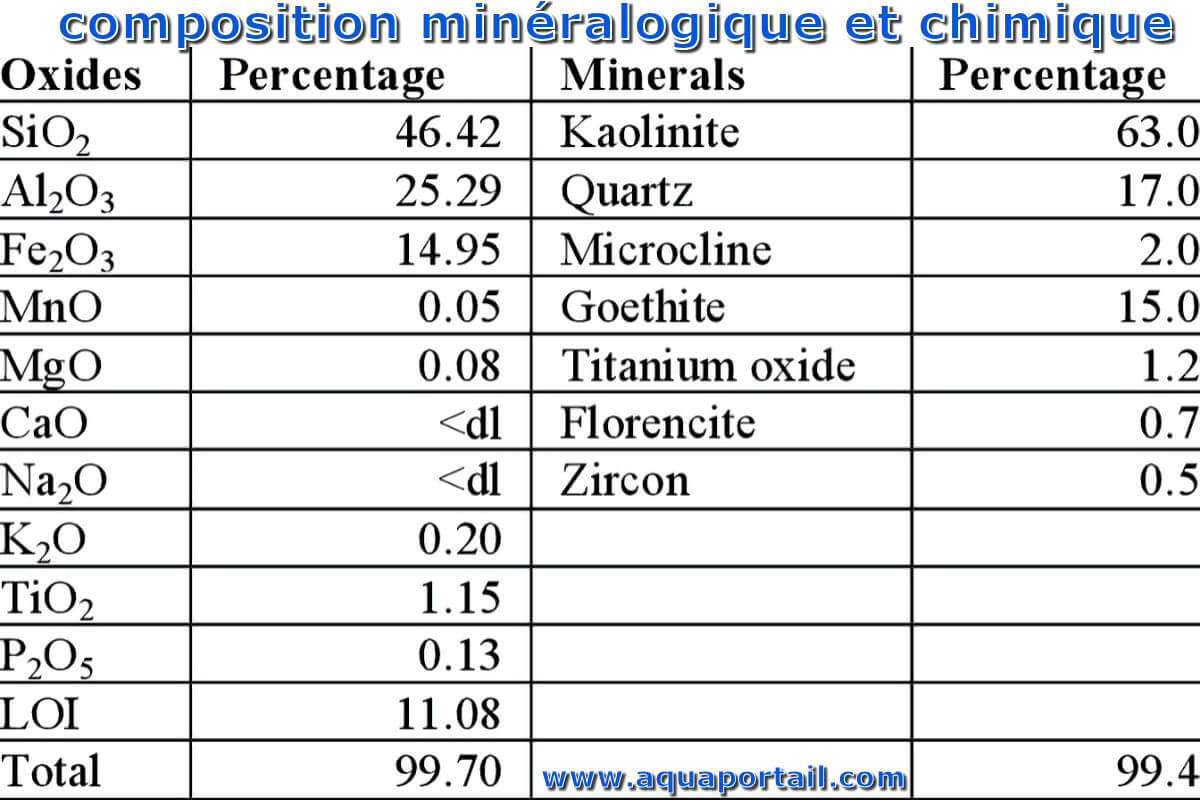

Une composition minéralogique est l'une quelconque d'une classe de substances inorganiques solides d'origine naturelle ayant une forme cristalline...