Écologie de l'eau

Définition

L'écologie de l'eau étudie l'interaction entre les composantes physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes aquatiques, tant d'eau douce que d'eau de mer.

L'écologie aquatique comprend l'étude des relations dont les organismes interagissent entre eux et avec leur environnement dans tous les milieux aquatiques, y compris les océans, les estuaires, les lacs, les étangs, les zones humides, les rivières et les ruisseaux.

L'écologie de l'eau :

L'écologie de l'eau d'un milieu aquatique étudie les composantes biotiques et abiotiques d'un écosystème.

Explications

Les limites d'un écosystème aquatique sont quelque peu arbitraires, mais englobent généralement un système dans lequel les apports et les sorties peuvent être estimés. Les écologistes des écosystèmes étudient la circulation des nutriments, de l'énergie et de l'eau dans un écosystème.

L'écologie de l'eau douce est l'étude interdisciplinaire des rivières, des lacs, des ruisseaux, des plans d'eau saisonniers, des nappes phréatiques et des zones riveraines environnantes.

L'écologie de l'eau étudie les écosystèmes aquatiques :

L'écologie de l'eau étudie les interactions des écosystèmes aquatiques du milieu lacustre terrestre.

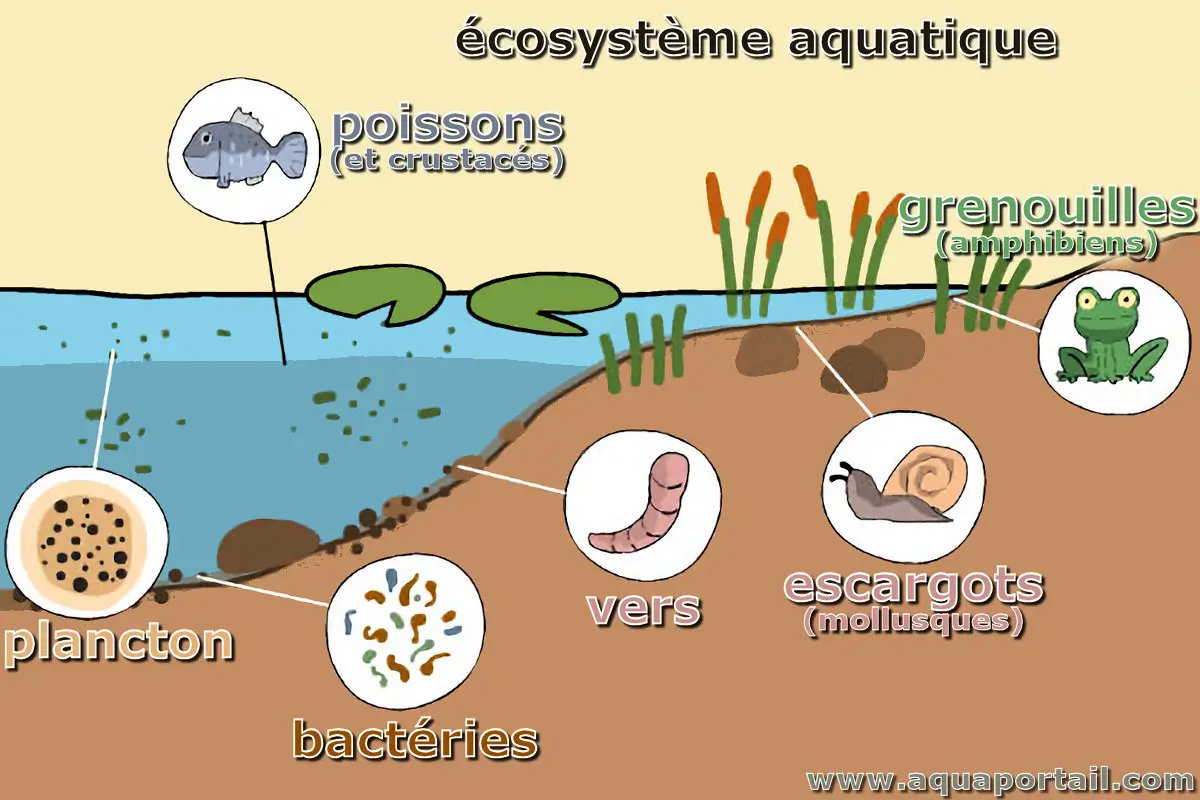

Les caractéristiques physiques des habitats aquatiques influencent les types d'organismes qui y vivent. Les organismes vivants d'un environnement particulier sont directement affectés par des caractéristiques environnementales telles que la concentration en nutriments, la température, le débit d'eau et l'abri. Seuls les organismes capables de survivre dans les conditions d'un habitat particulier et d'utiliser les ressources disponibles prospèrent.

Les interactions entre les organismes vivants influencent également les types d'organismes présents dans un écosystème aquatique, car la compétition pour les ressources (par exemple, la nourriture, l'habitat) et la prédation influencent l'abondance et la diversité des espèces. À leur tour, les organismes vivants d'un environnement peuvent influencer certains aspects de leur environnement (ex. : les barrages peuvent modifier les débits d'eau).

Comprendre les composantes fondamentales des écosystèmes aquatiques et les interactions entre les organismes vivants et leur environnement peut permettre de mieux gérer les impacts humains sur ces systèmes.

Les écologues aquatiques étudient les populations naturelles d'organismes aquatiques et étudient leur répartition et leur abondance, principalement les poissons, leurs proies et leurs prédateurs, ainsi que leurs interactions avec leur environnement.

lire plus de détails pour l'écologie de l'eau...

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "écologie de l'eau".1 synonyme (sens proche) de "ecologie de l'eau" :

- écologie aquatique

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à ÉCOLOGIE DE L'EAU sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression ECOLOGIE DE L'EAU est dans la page 1 des mots en E du lexique du dictionnaire.

Mots en E à proximité

écofacteur écogénétique écogéniqueécographie écologie écologie de l'eauécologie globale écologue écomatériau écomorphologie écomorphose

En rapport avec "écologie de l'eau"

L'écologie est la branche des sciences concernée par les relations existantes entre des organismes vivants et leur environnement.

L'écologie globale est une partie de l'écologie traitant de la relation des organismes les uns avec les autres et avec leur environnement, à l'échelle...

Un écosystème aquatique comprend des habitats d'eau douce comme les lacs, les étangs, les rivières, les torrents et les ruisseaux, les zones humides...

La pollution de l'eau est une dégradation liée aux écosystèmes dont le principal élément est l'eau.