Osmorécepteur

Définition

Un osmorécepteur est un osmorégulateur cellulaire sous la forme d'un senseur osmotique (récepteur sensoriel) présent sur des cellules, sensible aux variations de pression osmotique. Ils sont situés principalement dans l'hypothalamus de la plupart des organismes homéothermes.

Les voies des osmorécepteurs du cerveau :

Les osmorécepteurs cérébraux primaires se trouvent à l'extérieur de la barrière hémato-encéphalique dans l'OVLT. Différentes projections neurales relient les osmorécepteurs primaires aux zones cérébrales responsables de la sécrétion de vasopressine et de la soif. On ne sait actuellement pas si le même (A) ou différents sous-ensembles (B) d'osmorécepteurs se projettent dans les deux zones. Bien que les osmorécepteurs puissent à la fois stimuler et inhiber la sécrétion de vasopressine et la soif en réponse à l'hyper et à l'hypotonicité systémiques, respectivement, on ne sait pas non plus s'il existe des sous-ensembles séparés de cellules osmoréceptrices excitatrices et inhibitrices, ou s'il s'agit d'une propriété d'osmorécepteur unique.

Explications

Les osmorécepteurs sont des neurones modifiés qui proviennent du noyau supraoptique et sont chargés de détecter la pression osmotique du sang. Sur cette base, ils régulent la sécrétion d'hormone antidiurétique par l'hypophyse, contribuant à l'équilibre hydrique de l'organisme. Ils semblent également se situer au niveau des organes circum-ventriculaires de la lame terminale et des récepteurs similaires se trouvent également au niveau du foie.

Les osmorécepteurs sont définis fonctionnellement comme des neurones dotés d'une capacité intrinsèque à détecter les changements de l'osmolalité extracellulaire ECF, et il est maintenant connu que les osmorécepteurs cérébraux et périphériques contribuent à l'équilibre corps-fluide.

Le rôle d'un osmorécepteur est de détecter les changements de pression osmotique. Les osmorécepteurs détectent les variations d'osmolalité du liquide extracellulaire provoquées par un gain ou une perte d'eau et envoient un signal d'augmentation ou de diminution de la sécrétion d'AVP. Une augmentation de l'osmolalité augmente le taux de sécrétion d'AVP, tandis qu'une diminution de l'osmolalité inhibe la sécrétion d'AVP.

Ces neurones sont activés lorsque l'osmolarité des liquides extracellulaires augmente et que l'eau a donc tendance à s'échapper des récepteurs eux-mêmes; le signal nerveux transmis de la périphérie à l'hypothalamus favorise la libération de l'hormone antidiurétique qui, conduisant à la récupération rénale de l'eau, réduit l'osmolarité. En cas de réduction de l'osmolarité le mécanisme est spéculaire.

Vasopressine et troubles de l'homéostasie de l'eau

Les osmorécepteurs primaires qui contrôlent la sécrétion de vasopressine et la soif sont situés dans l'hypothalamus antérieur, et les lésions de cette région chez les animaux provoquent une hyperosmolalité par une combinaison de soif altérée et de sécrétion de vasopressine stimulée par osmose.

Les rapports initiaux chez l'homme décrivaient ce syndrome comme "hypernatrémie essentielle", et les études ultérieures utilisaient le terme "hypernatrémie adipsique" en reconnaissance des déficits de soif profonds trouvés chez la plupart des patients. Tous ces syndromes sont maintenant regroupés sous forme de troubles de la fonction des osmorécepteurs.

La plupart des cas rapportés à ce jour ont représenté divers degrés de destruction des osmorécepteurs associés à différentes lésions cérébrales. Contrairement aux lésions provoquant une DI centrale, ces lésions surviennent généralement plus rostralement dans l'hypothalamus.

Pour tous les cas de dysfonctionnement des osmorécepteurs, il est important de se rappeler que les voies afférentes du tronc cérébral à l'hypothalamus restent généralement intactes; par conséquent, ces patients auront généralement des réponses AVP (vasopressine) et de concentration rénales normales aux stimuli médiés par les barorécepteurs tels que l'hypovolémie et l'hypotension.

Les manifestations cliniques de l'hyperosmolalité peuvent être divisées en signes et symptômes produits par la déshydratation, qui sont en grande partie cardiovasculaires, ceux provoqués par l'hyperosmolalité elle-même, qui sont principalement neurologiques et reflètent une déshydratation cérébrale due aux déplacements osmotiques de l'eau hors du système nerveux central., et ceux qui sont secondaires à des pertes excessives d'eau rénale chez les patients atteints de DI.

Les manifestations cardiovasculaires de la déshydratation hypertonique comprennent l'hypotension, l'insuffisance rénale secondaire à une diminution de la perfusion rénale, la nécrose tubulaire aiguë ou la rhabdomyolyse et, dans les cas graves, un choc hypotenseur. Les manifestations neurologiques vont de symptômes non spécifiques tels que l'irritabilité et une diminution du sens sensoriel à des manifestations plus graves telles que la chorée, les convulsions, le coma, les déficits neurologiques focaux et l'infarctus cérébral.

La sévérité des symptômes peut être à peu près corrélée avec le degré d'hyperosmolalité, mais la variabilité individuelle est marquée et pour tout patient, le niveau de sérum Na+ (sérum de sodium, sérum physiologique) auquel les symptômes apparaîtront ne peut pas être prédit. Semblable aux syndromes hypoosmolaires, la durée pendant laquelle l'hyperosmolalité se développe peut affecter considérablement la symptomatologie clinique.

Le développement rapide d'une hyperosmolalité sévère est fréquemment associé à des symptômes neurologiques marqués, alors qu'un développement progressif sur plusieurs jours ou semaines entraîne généralement des symptômes plus légers.

Dans ce cas, le cerveau contrecarre le rétrécissement osmotique en augmentant le contenu intracellulaire des solutés. Ceux-ci incluent des électrolytes tels que le potassium et des osmolytes organiques qui étaient auparavant appelés "osmoles idiogènes" (pour la plupart, ce sont les mêmes osmolytes organiques qui sont perdus par le cerveau lors de l'adaptation à l'hypoosmolalité évoquée précédemment). L'effet net de ce processus est de protéger le cerveau contre un rétrécissement excessif lors d'une hypertonicité prolongée.

Cependant, une fois que le cerveau s'est adapté en augmentant sa teneur en soluté, une correction rapide de l'hyperosmolalité peut provoquer un oedème cérébral car il faut un temps limité (24 à 48 h dans les études animales) pour dissiper les solutés accumulés, et jusqu'à ce que ce processus soit terminé. le cerveau accumulera l'excès d'eau à mesure que l'osmolalité plasmatique se normalisera.

Cet effet est le plus souvent observé chez les patients pédiatriques déshydratés, qui peuvent développer des crises à la suite d'une réhydratation rapide.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "osmorécepteur".1 synonyme (sens proche) de "osmorécepteur" :

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à OSMORÉCEPTEUR sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot OSMORECEPTEUR est dans la page 2 des mots en O du lexique du dictionnaire.

Mots en O à proximité

osmolateur osmole osmomètre osmophagie osmophore osmorécepteurosmorégularité osmorégulateurosmorégulation osmose osmose inverse

En rapport avec "osmorécepteur"

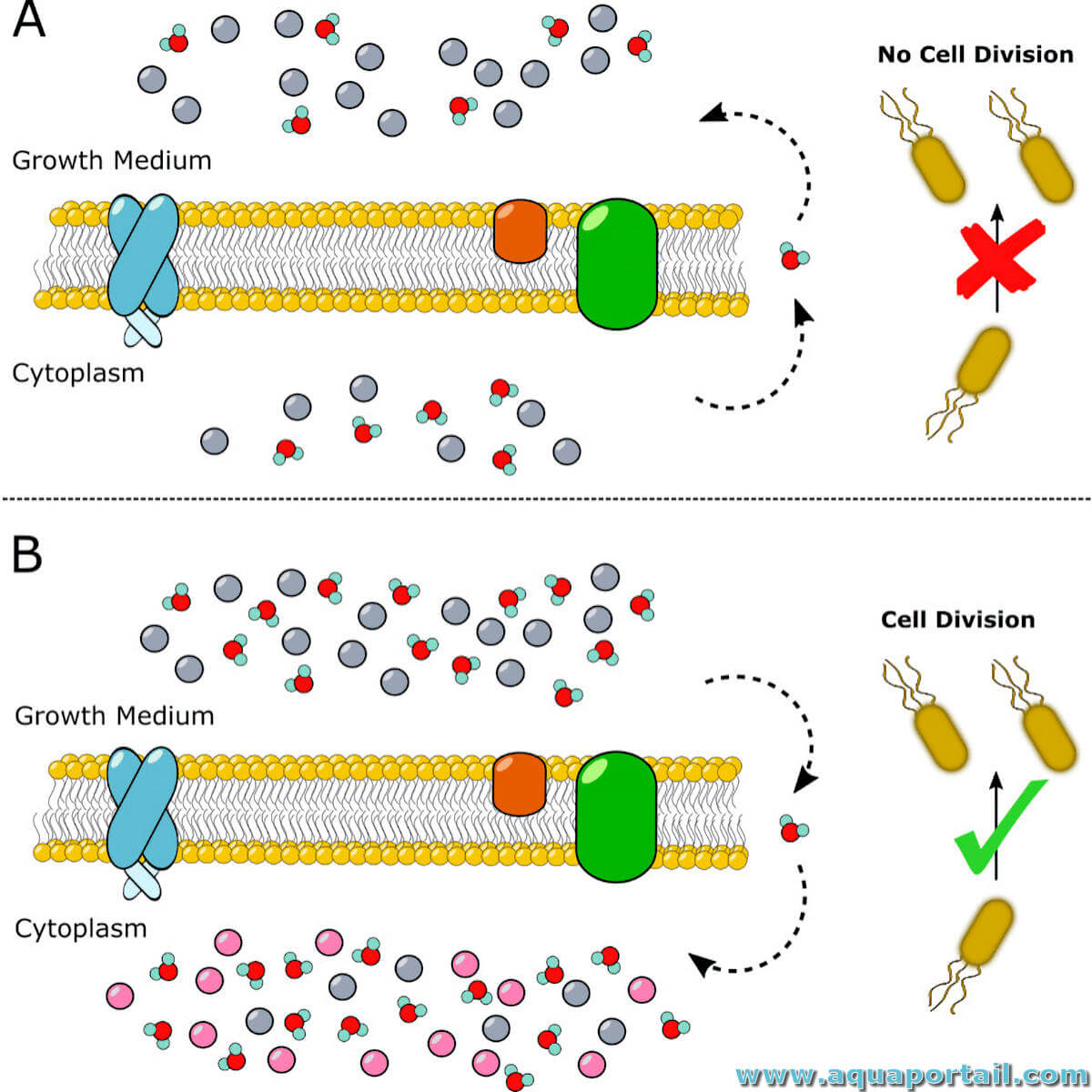

Le choc osmotique consiste en une dérégulation des pressions des deux côtés d'une membrane qui ne peut mécaniquement pas résister à ce changement brutal...

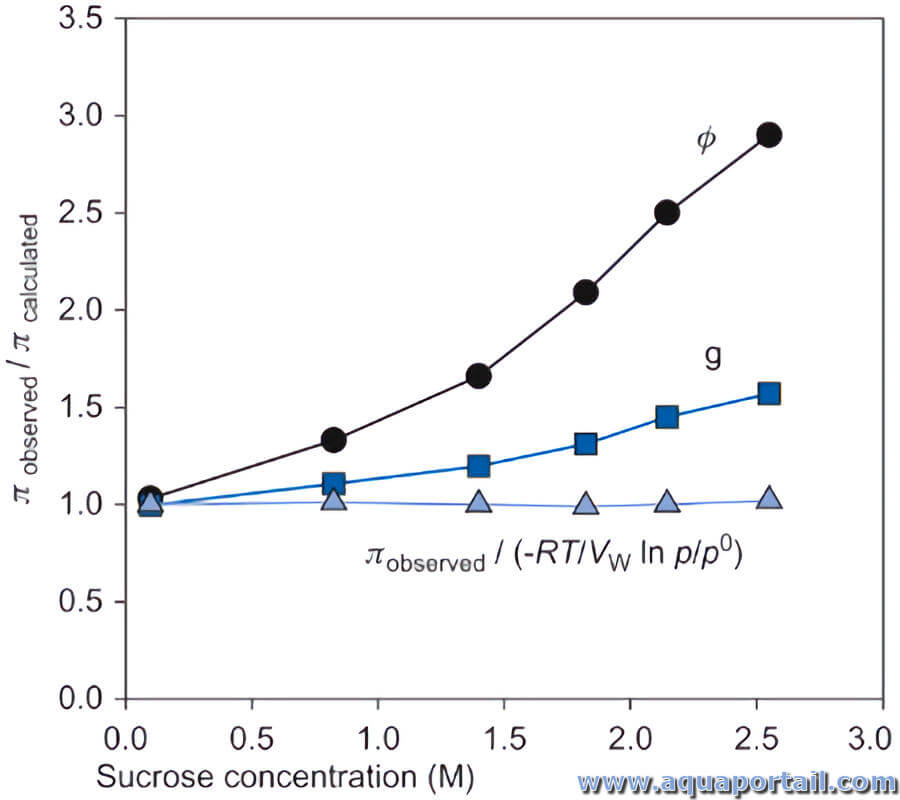

Un coefficient osmotique φ est une grandeur qui caractérise l'écart d'un solvant du comportement idéal, indicateur de la pression osmotique, par rapport...

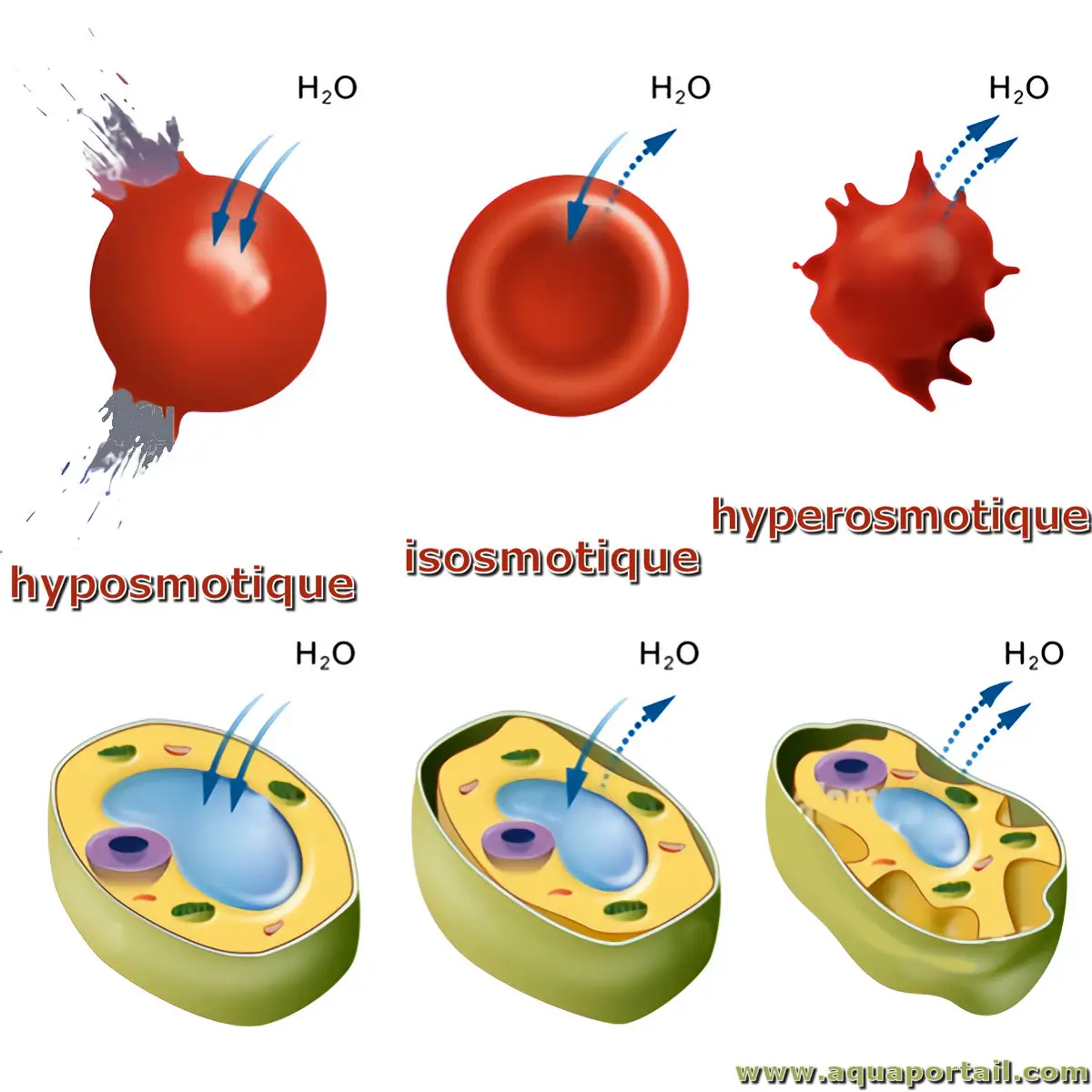

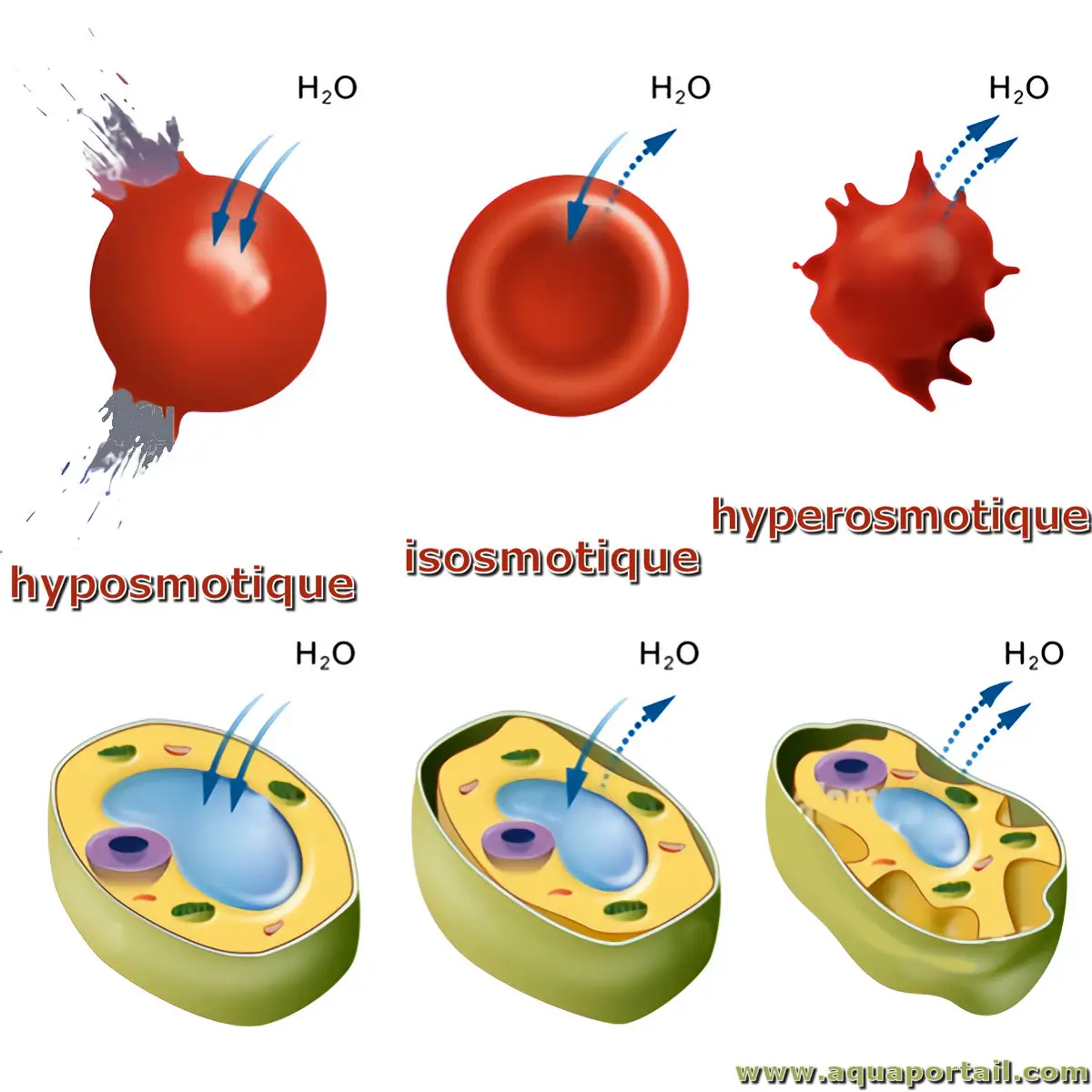

Hyperosmotique se dit d'un milieu de plus forte osmolarité que le milieu intracellulaire et s'oppose à hyposmotique, et complète isosmotique.

Hyposmotique qualifie un milieu de plus faible osmolarité que le milieu intracellulaire. Il y a une augmentation de la pression osmotique (généralement...