Fossile stratigraphique

Définition

Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique, un marqueur géologique, présent en grand nombre dans une couche géologique, ayant vécu pendant une période relativement courte et permettant de dater avec précision une couche géologique.

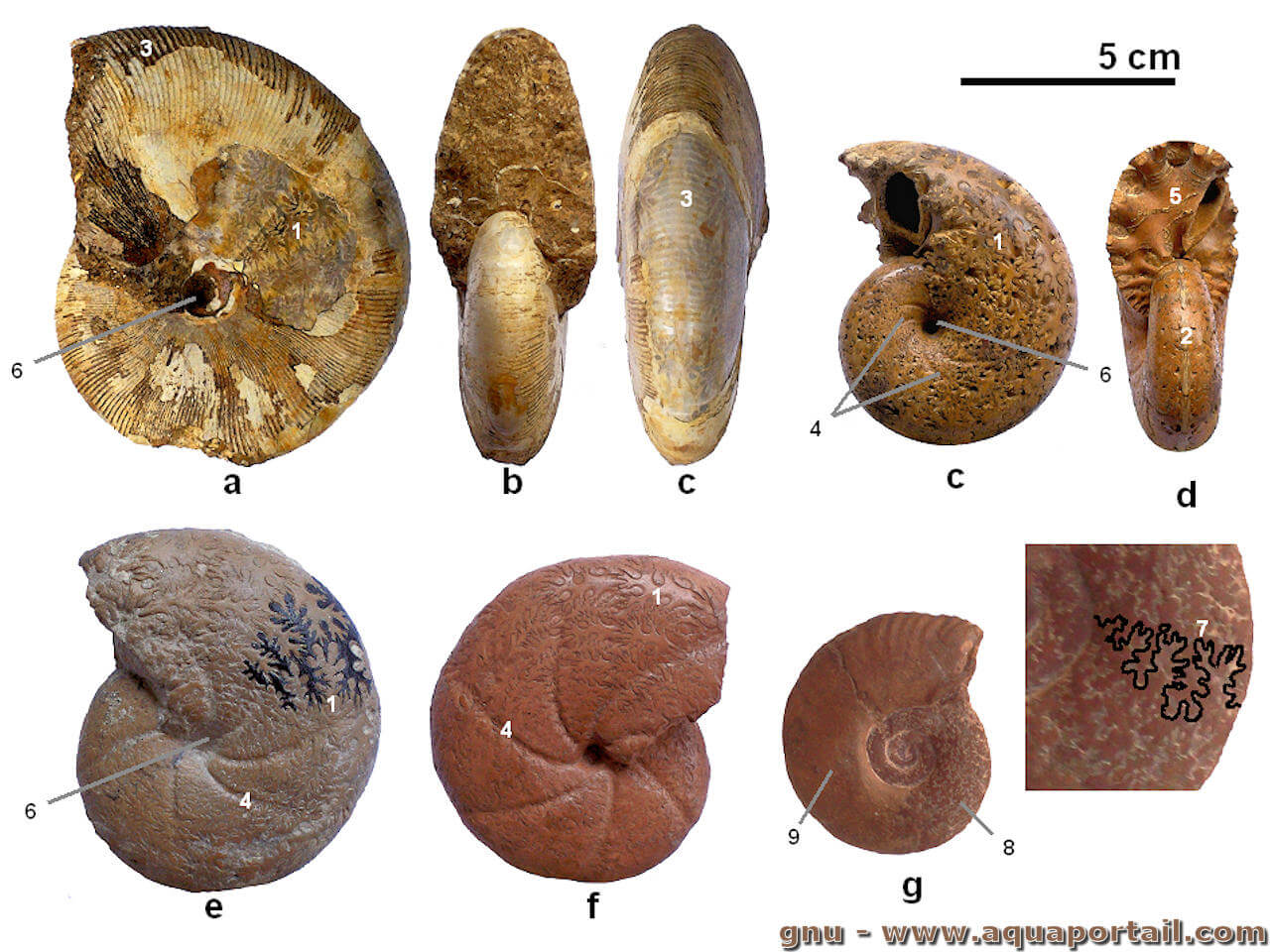

Des fossiles stratigraphiques avec des ammonites :

Les ammonites sont des fossiles stratigraphiques du Jurassique. Ici, quelques exemples avec Phylloceratina ammonites. A, B, C = Phylloceras (Jurassic moyen) C, D = Ptychophylloceras (Jurassic supérieur) E, F = Calliphylloceras (Jurassic inférieur) G = Juraphyllites

Explications

Ces fossiles stratigraphiques seront alors considérés comme des marqueurs géologiques fiables constituant des indices précieux pour l'étude géologique de roches.

La présence de cet indice paléontologique ou archéologique peut servir à dater avec une certaine précision l'unité stratigraphique dans laquelle il se trouve parce qu'il est spécifique ou unique à une période particulière de l'histoire géologique, préhistorique, ou indicateurs d'un certain paléoenvironnement.

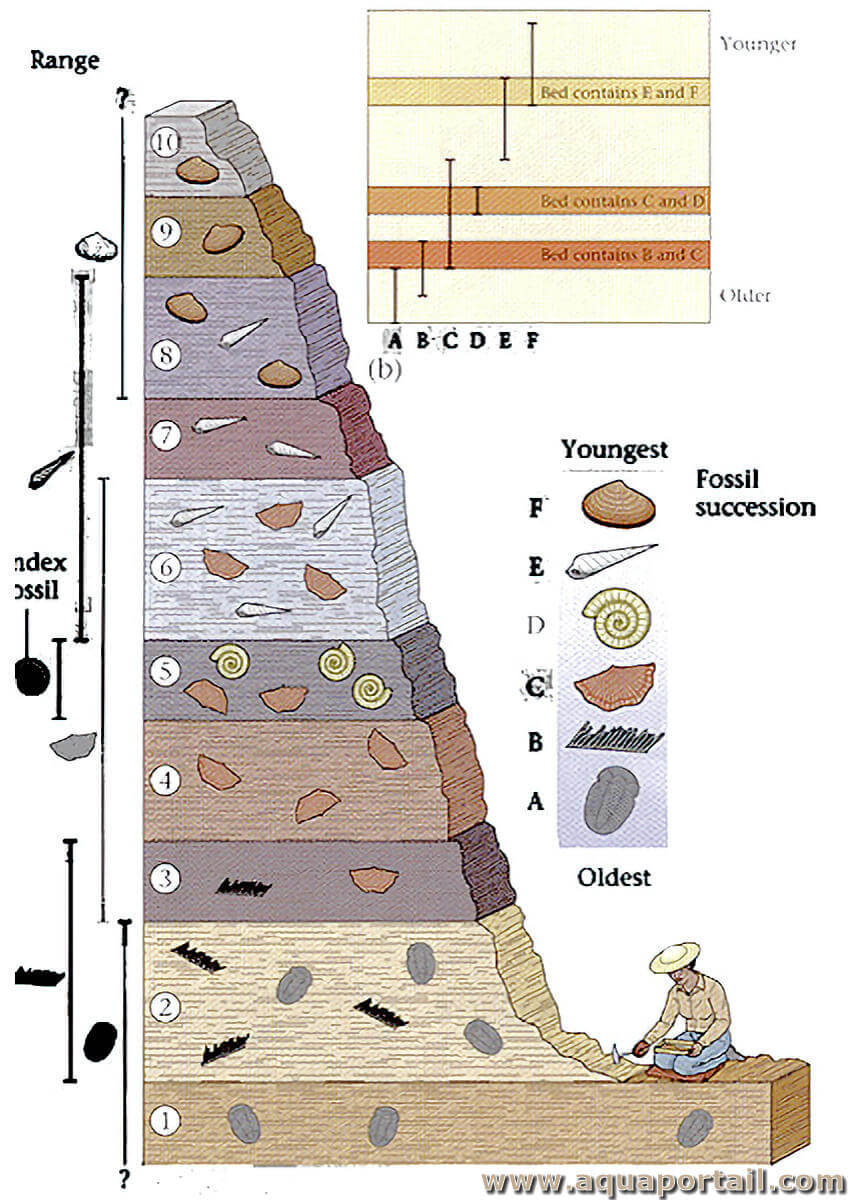

En général, les taxons ou modes culturels du passé qui ont donné naissance aux fossiles guides ont eu une durée très courte à l'échelle géologique - ou historique -, ce qui signifie que leur présence est limitée à des coordonnées chronologiques - ou culturelles -, dans le cas des cultures préhistoriques, très limité. Autrement dit, si un fossile stratigraphique apparaît dans une strate, et cette strate peut être datée assez précisément. Cependant, en biostratigraphie, des biozones sont utilisées, des unités stratigraphiques qui dans certains cas offrent une meilleure résolution temporelle que celle fournie par un seul taxon.

Fossiles caractéristiques en paléontologie

L'utilisation de fossiles stratigraphiques pour dater les anciennes strates remonte au 19ème siècle, lorsqu'il a été constaté que le contenu de certains ensembles sédimentaires était différent de celui des couches inférieure et supérieure, de sorte qu'une séquence pouvait être établie, c'est-à-dire un ordre de séquence claire, dans laquelle des fossiles ont été utilisés pour déterminer l'âge du gisement. Cependant, certains fossiles sont plus utiles que d'autres.

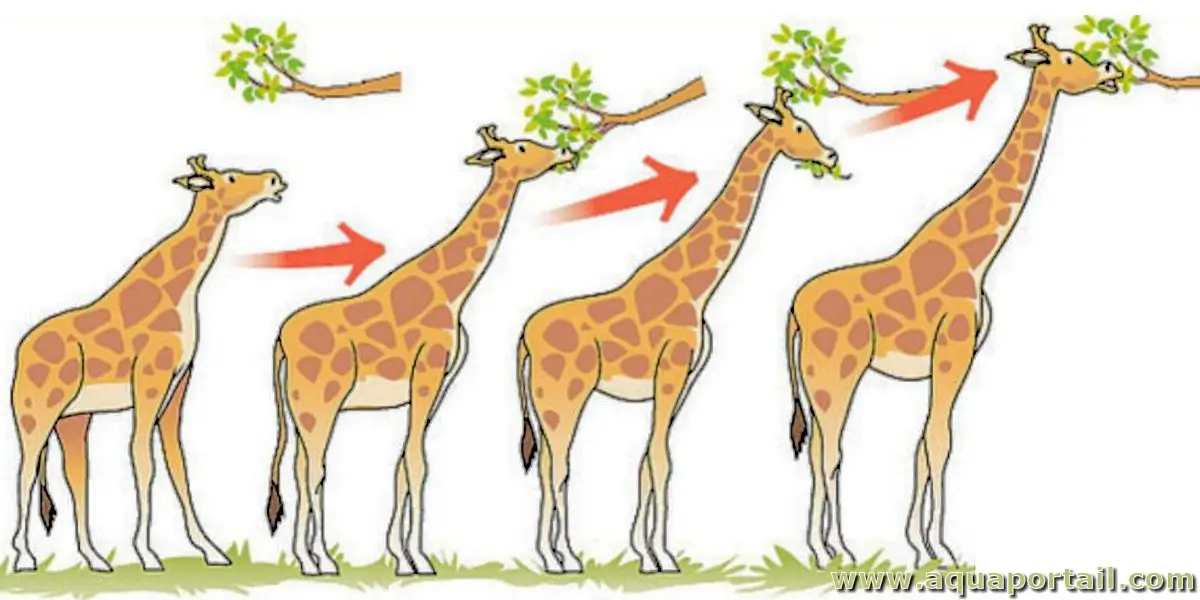

En biochronologie, la raison de cette utilité est due au fait que l'évolution est irréversible, entraînant un changement de ligne phylogénétique dans le temps sans qu'il soit possible de reculer. En d'autres termes, l'enregistrement fossile ne peut pas être répété, il ne revient pas en arrière.

De plus, le critère d'apparition et de disparition de certaines espèces permet d'établir des divisions stratigraphiques relativement fiables (biozones). Le concept de biozone est préféré dans les études biostratigraphiques Celui du fossile stratigraphique, par conséquent, dans certains cas (biozones d'extension coïncidente) peut fournir une résolution temporelle supérieure à celle d'un taxon unique et permettre d'établir des divisions corrélatives de l'enregistrement stratigraphique.

Les conditions idéales pour qu'un fossile soit un bon indicateur chronostratigraphique sont, tout d'abord, qu'il appartient à une lignée en évolution rapide, de sorte qu'ils n'apparaissent que dans une gamme minimale de strates. Deuxièmement, ils ont une dispersion géographique suffisamment large pour que des corrélations puissent être établies entre des gisements éloignés. Enfin, ce ne sont pas des espèces rares, difficiles à trouver, et qu'elles sont abondantes dans tout type de gisement.

Des études taxonomiques sont obligatoires pour déterminer l'occurrence de transport post-mortem ou fossile re-sédimenté ou retraité, pour éviter les interprétations erronées des archives fossiles (fossiles d'organismes qui vivaient dans différents paléoenvironnements ou âges pour former des sédiments résultant dans la roche qui les inclut).

Des exemples de fossiles caractéristiques sont les brachiopodes du Paléozoïque dont l'évolution permet d'établir les biozones du Dévonien inférieur; un rôle similaire est joué par les graptolites du Silurien supérieur; et également des mammifères (tels que les équidés ou les petits mammifères) du Cénozoïque.

Par exemple, voir les coquillages du genre yoldia pour la mer Baltique.

Fossiles de la préhistoire

Dans l'investigation des techno-complexes culturels archéologiques, certains outils en pierre ont souvent été utilisés pour caractériser certaines époques ou certaines cultures préhistoriques. Le concept est inspiré de celui de la paléontologie, mais son application est beaucoup plus problématique, fondamentalement, parce que les processus évolutifs des cultures humaines ne sont pas assez bien connus et, en particulier, parce qu'il n'est pas possible d'appliquer l'idée que l'évolution La culture est irréversible.

Ainsi, bien que certains types lithiques puissent être caractéristiques de certaines cultures, il est très difficile, voire impossible, de s'assurer que ces mêmes types n'apparaissent pas dans d'autres cultures avec lesquelles ils n'ont aucun lien.

Un cas paradigmatique est le biface (un outil de pierre taillée caractéristique des périodes anciennes de la Préhistoire), qui est considéré comme caractéristique d'une culture du paléolithique inférieur de l'Ancien Monde, mais qui peut apparaître à des stades très ultérieurs et très loin de la planète. Quelque chose de semblable intervient lorsqu'il s'agit de techniques spécifiques, qu'elles soient lithiques ou métallurgiques, car, dans la plupart des cas, l'être humain est capable d'inventer ou de découvrir indépendamment les mêmes instruments sans contacts culturels (par exemple, arc et flèches, métaux, etc.).

Informations fournies

Les informations fournies par les fossiles stratigraphiques sont :

- L'âge d'une strate. Si la roche contient des restes fossiles d'archéocytes, qui ne vivaient que pendant le Cambrien inférieur, cette strate doit s'être formée pendant cette période.

- climat de la région pendant la période de sa formation. Si un corail donné ne vivait que dans une mer chaude, propre et peu profonde, les sédiments à l'origine de la roche contenant ses restes fossiles doivent avoir été déposés exposés à ce climat.

- Ils servent également à déduire les relations temporelles entre les strates rocheuses situées dans des endroits éloignés. Si deux strates éloignées contiennent des fossiles appartenant aux mêmes taxons, ils se seraient probablement formés au même âge.

Les fossiles stratigraphiques qui fournissent des informations plus précises sur l'âge des roches sont ceux des espèces qui, au cours de leur vie, ont eu une large distribution et se sont éteintes en peu de temps.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "fossile stratigraphique".1 synonyme (sens proche) de "fossile stratigraphique" :

- marqueur géologique

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à FOSSILE STRATIGRAPHIQUE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression FOSSILE STRATIGRAPHIQUE est dans la page 3 des mots en F du lexique du dictionnaire.

Mots en F à proximité

fosse sous-marine fosse temporale fosse vestibulaire fossile fossile lacustrefossile stratigraphiquefossile vivant fossilifère fossilisation fou de Bassan fougère

En rapport avec "fossile stratigraphique"

La biostratigraphie est l'étude des couches de terrain permettant d'établir une chronologie stratigraphique à partir des fossiles associés à une couche.

En géologie, une strate est une couche de roches sédimentaires différenciable d'autres couches.

Dans un contexte sociologique, une stratégie d'adaptation est une stratégie issue d'une séquence de réponses à une situation de crise, à la façon de faire face...

Un stratotype est une strate type, un affleurement désigné comme type d'un étage géologique (ou ère géologique), la norme pour une couche de roche...