Strate

Définition

En géologie, une strate est une couche de roches sédimentaires différenciable d'autres couches. En écologie, une strate est chaque niveau vertical de végétation. On distingue les strates muscinale, herbacée, arbustive et arborescente. Une strate type est appelée un stratotype.

Les strates d'un horizon :

Les strates d'un ensemble structural forme un géohorizon. La sous-strate est définie par rapport à celle supérieure.

Explications

Une stratocénose identifie une biocénose d'une strate forestière. Le méiobenthos va indiquer la faune de la strate de surface du sol d'un milieu aquatique.

En aquarium, la strate désigne la couche d'eau dans son positionnement vertical : couche de surface, couche de pleine eau, strate du fond.

Strate géologique

Une strate géologique est l'ensemble sédimentaire délimité par deux surfaces plus ou moins parallèles qui correspondent à des discontinuités ou des changements de composition de la roche permettant de différencier une couche d'une autre dans un horizon. C'est une couche lithostratigraphique dans le cas d'un faciès géologique (faciès géologique ou faciès métamorphique).

En géologie, on parle de strate à chacune des couches où se présentent des sédiments, des roches sédimentaires, des roches pyroclastiques et des roches métamorphiques lorsque ces couches sont dues au processus de sédimentation. La branche de la géologie qui étudie les strates est appelée stratigraphie.

Il faut garder à l'esprit que d'autres phénomènes géologiques différents peuvent donner naissance à des couches qui ne seront pas appelées strates. C'est le cas, par exemple, des dalles formées lors du métamorphisme lorsque de fortes pressions affectent les roches, provoquant des coupures perpendiculaires à la force de compression. Enfin, les intrusions ignées peuvent former des barrages ou des couches interstratifiées qui apparaissent comme une strate de plus, bien qu'il faille tenir compte du fait que les digues peuvent avoir une forme lenticulaire lorsqu'elles forment un manteau ou un seuil qui, lorsqu'elles sont assez encombrées, sont appelées laccolites.

Un ensemble de strates supérieures est une supraplexion. Il existe aussi l'holoplexion, l'infraplexion, la métaplexion.

Dans certains types de prairies, vallées, collines, montagnes, des étages supplémentaires sont également possibles : haut, moyen et bas.

Voir aussi la stratification et la stratification thermique.

Diaclases et failles

Les strates peuvent être plus ou moins plastiques ou rigides et ceci a des conséquences évidentes sur leur résistance à la déformation. Lorsqu'ils sont très rigides (grès ou calcaire, par exemple), les mouvements internes de la lithosphère peuvent rompre ou diviser ces strates et former des diaclases, toujours perpendiculaires à la surface des strates, et des failles, lorsqu'il y a déplacement tristement célèbre verticalement ou horizontalement de toutes les strates le long d'une ligne de faille de dimensions beaucoup plus grandes que dans le cas des diaclases ou le long d'un miroir de faille lorsqu'il s'agit d'un défaut normal, c'est-à-dire lorsqu'un une partie des strates s'élève par rapport aux mêmes strates qui sont relativement enfoncées de l'autre côté dudit miroir de défaut.

Les diaclases peuvent également exister dans les roches ignées ou métamorphiques, comme c'est le cas des diaclases polygonales des colonnades basaltiques et dans les roches métamorphiques telles que le quartzite qui apparaît associé à la couverture de grès sédimentaire dans le cas du Tepuy (un haut plateau à contours particulièrement abrupts) vénézuélien.

Sous-strate

En botanique, une sous-strate est une strate de peuplement différenciée à l'ombre des grands végétaux (arbres) dressées. Par exemple avec une végétation abondante dans une forêt du type forêt-galerie arborée, la sous-strate est arbustive, épaisse et lianescente, difficilement attaquable par le feu courant.

En milieu marin, avec de grandes algues laminaires, une forêt de Laminaires abrite une sous-strate d'herbes ou algues marines.

Strates fossiles

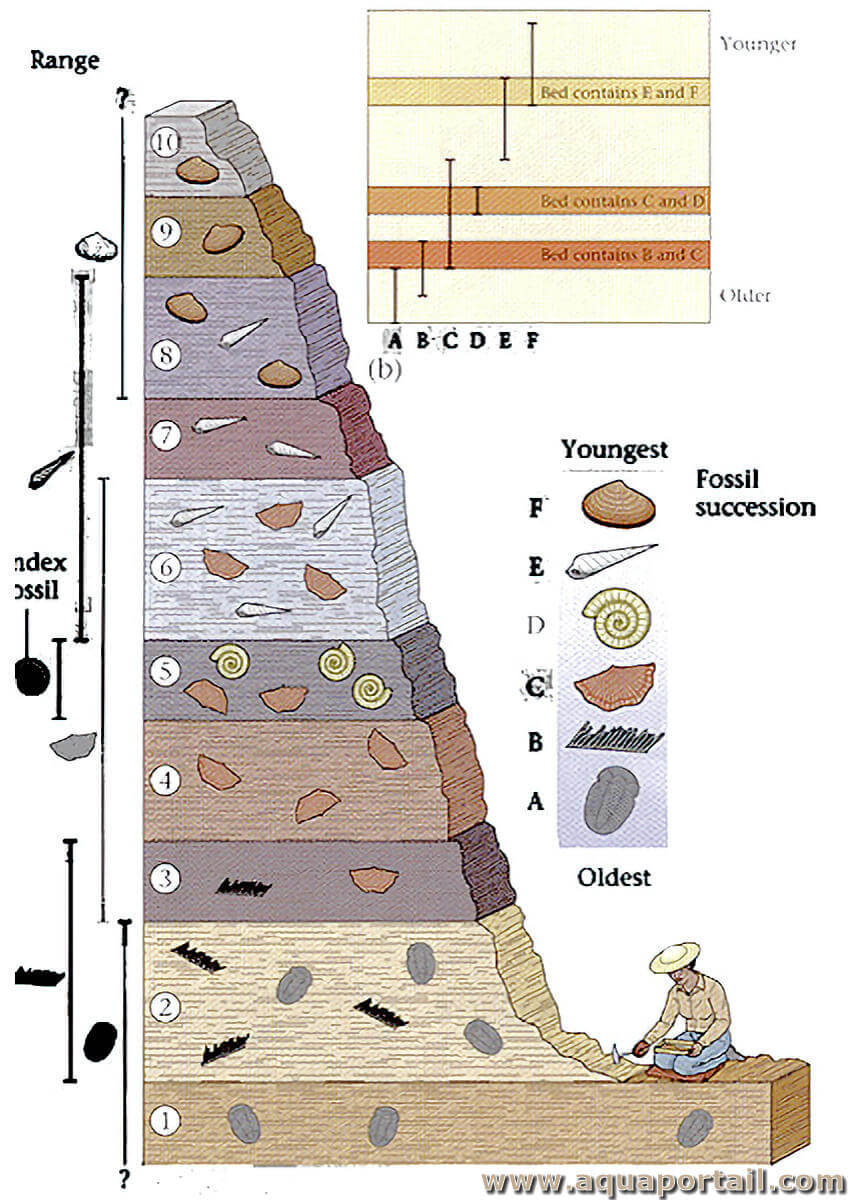

Étant formées par des roches sédimentaires, les strates contiennent généralement des fossiles, c'est-à-dire des restes organiques d'animaux et de plantes qui servent à dater l'âge approximatif desdites strates. Cela se fait à travers les fossiles d'indice, ainsi appelés parce qu'ils n'existaient que dans une certaine époque ou période géologique. Évidemment, trouver ledit fossile dans une strate permettrait de déduire que cette strate s'est formée au moment où l'animal ou la plante existait. La datation est une application très importante de la stratigraphie. Dans le cas de la couverture sédimentaire de la Formation de Roraima de la Guayana vénézuélienne, qui est formée par des strates de grès, il n'y a pas de fossiles d'aucune sorte, ce qui la rend très ancienne précisément à cause de ce fait. Il a plus de 1 500 millions d'années, c'est-à-dire qu'il s'agit de roches sédimentaires avant l'ère Paléozoïque, époque à laquelle les premiers êtres vivants pluricellulaires seraient apparus. Dans ce cas, la datation des roches de telles strates nécessite des méthodes de datation d'un autre type.

Strate botanique

Une strate botanique est élément de la structure verticale de la phytocénose. Les étages diffèrent visuellement après la distribution verticale non uniforme de la phytomasse. Les emplacements souterrains et surélevés sont différents. Grâce à la disposition des plantes dans les communautés végétales, les conditions environnementales abiotiques (lumière, chaleur, sol) sont mieux utilisées par les plantes. Ces données suggèrent que les conditions environnementales à chaque étage sont différentes.

Dans les forêts composées de plantes appartenant à différentes formes de vie, les strates (ou étages) suivants peuvent être notés :

- strate A : arbres (sol arboricole);

- strate B : arbustes et sol arbustif (noisetiers, églantiers);

- strate C : sous-bois avec buissons et grandes herbes (romarin, bleuets, épilobes...)

- strate D : herbe et plantes herbacées (canneberges, Astéracées...);

- strate D : étage sur les films bactériens, les mousses et les lichens.

En phytoécologie, phytosociologie et biocénose, l'une des propriétés les plus importantes sur le sol des arbres est la taille de la couronne de l'arbre. Cette grandeur est exprimée comme le rapport de la surface occupée par la couronne à la surface générale de l'individu examiné (organisme).

Comme l'une des caractéristiques les plus importantes des communautés herbeuses et le sol herbeux de la forêt il y a un aspect qui donne l'apparence extérieure de la phytocénose (physionomie, couleur), qui change en fonction des phases suivantes de développement des plantes et des saisons.

Une caractéristique extérieure est l'abondance, qui représente le nombre d'individus d'un type particulier de plante sur un site d'essai.

Strate aquatique

Une strate aquatique est une couche d'eau dans la colonne d'eau. Elle peut se définir selon la profondeur ou d'autres caractéristiques physico-chimiques comme la lumière (aphotique, euphotique, etc.).

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "strate".7 synonymes (sens proche) de "strate" :

- couche

- couche lithostratigraphique

- faciès

- Voir la suite...

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à STRATE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot STRATE est dans la page 5 des mots en S du lexique du dictionnaire.

En rapport avec "strate"

La biostratigraphie est l'étude des couches de terrain permettant d'établir une chronologie stratigraphique à partir des fossiles associés à une couche.

Un organisme est bistratifié quand ses cellules sont disposées en deux couches superposées.

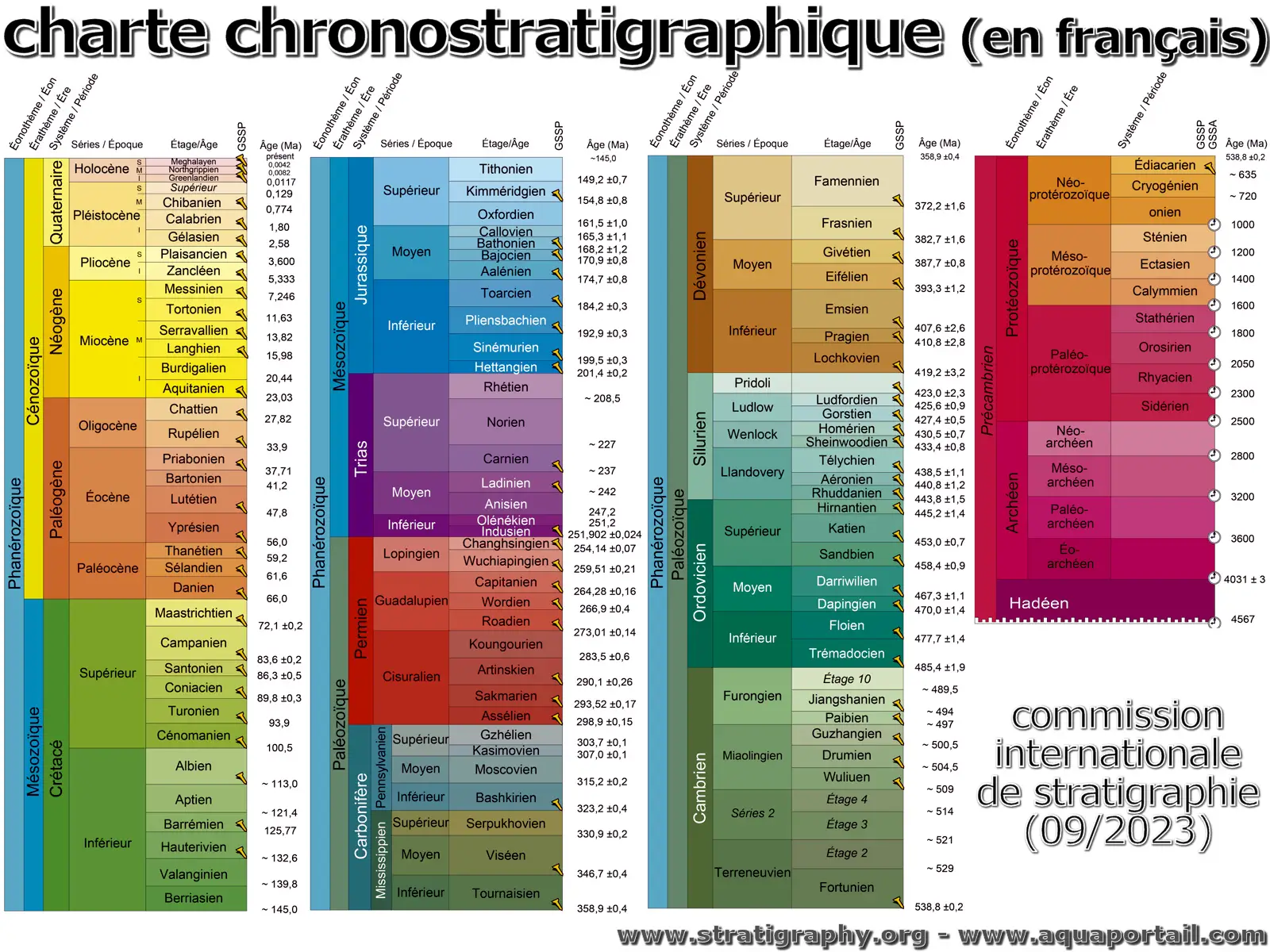

La chronostratigraphie est un ensemble de concepts stratigraphiques et de principes directeurs par lesquels le temps représenté dans les roches subdivise...

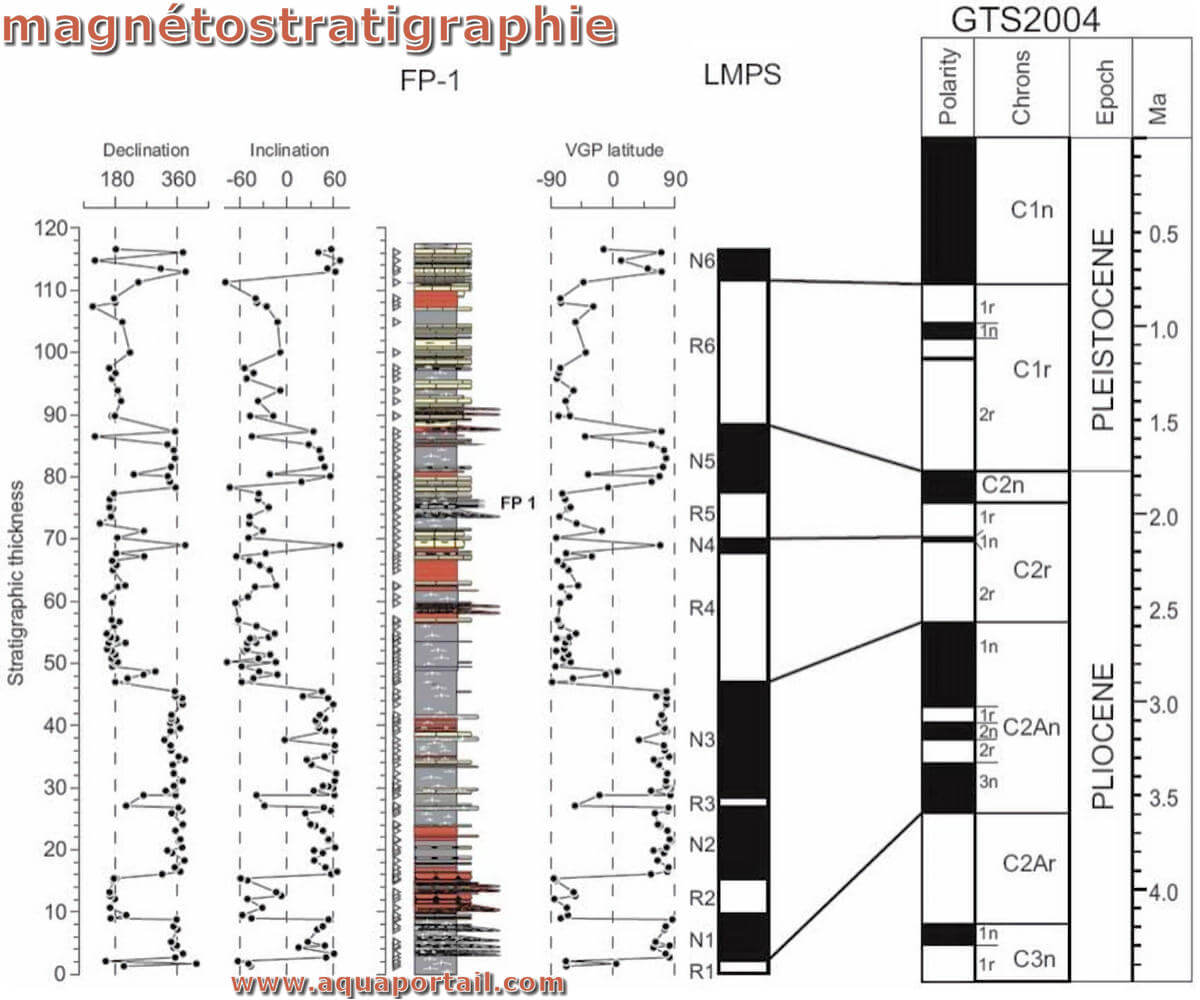

échelle magnéto-stratigraphique

Une échelle magnéto-stratigraphique est une division du temps basée sur la datation des roches sédimentaires, la magnétostratigraphie, caractérisée...