Faciès métamorphique

Définition

Un faciès métamorphique est la classification des roches métamorphiques d'un faciès selon les minéraux qui peuvent se former dans les conditions pression-température régnant lors de la métamorphose. Il détermine un groupe de minéraux entrant dans la compositions des roches métamorphiques, qui sont typiques pour un certain domaine (bathygraphique) en pression en relation avec la température de l'espace.

Les roches d'un faciès de métamorphisme, qui contiennent certains minéraux, peuvent donc être liés à certains paramètres tectoniques.

Un faciès métamorphique :

Le faciès des amphibolites désigne un faciès métamorphique de température et de pression moyennes (500 à 700 °C et de 0,2 à 1 GPa), qui se traduit fréquemment par l'apparition de roches amphiboles (hornblende). Les amphibolites sont des roches issues du métamorphisme régional, constituées essentiellement d'amphiboles (le plus souvent de hornblende) et de plagioclases, elles appartiennent le plus souvent au faciès des amphibolites.

Explications

Un groupe de roches métamorphiques, dont l'occurrence est caractérisée par des associations minérales typiques, qui sont cristallisées avec différentes compositions de protolithes dans presque les mêmes conditions physico-chimiques, est appelé "faciès métamorphique". Par "presque les mêmes conditions physico-chimiques", il faut entendre en particulier "presque les mêmes conditions thermodynamiques" (pression, température, vitesse de refroidissement), mais aussi le même degré de dissolution ou l'absence de gaz réactifs dans la masse fondue (le cas échéant) ainsi que le même type de métamorphose. (Voir ci-dessous pour plus de détails.)

Les différents faciès métamorphiques sont définis par la composition minéralogique d'une roche. Si la pression ou la température change dans un corps rocheux, il peut passer à un autre faciès métamorphique, car certaines paragenèses minérales (= socialisation) deviennent instables ou métastables et de nouveaux minéraux se forment. La conversion dépend de diverses circonstances, telles que la cinétique de la réaction, l'énergie d'activation de la réaction et la quantité de fluides présents dans la roche.

Les minéraux d'une roche métamorphique et leurs relations d'âge peuvent être examinés sur de minces sections de roche au microscope optique ou au microscope électronique à balayage. En plus de la désignation de faciès d'un corps rocheux, les abréviations anglaises pour les conditions de pression et de température dominantes ont été utilisées pour décrire une roche métamorphique ou un terrane entier. En fonction de la force de ces conditions, les abréviations LT, MT, HT, LP, MP, HP et leurs combinaisons sont utilisées (composition de Low, Medium ou High avec Pression ou Température). Depuis les années 1980, les abréviations UHP (Ultra Haute Pression) et UHT (Ultra Haute Temperature) pour les roches utilisées, les conditions de pression ou de température extrêmes ont été suspendues.

Les minéraux qui se forment dans des conditions de pression et de température données dépendent de la composition originale du protolithe, c'est-à-dire de la roche d'origine avant la métamorphose. Ainsi, par exemple, le carbonate a une composition minéralogique différente de celle du basalte-lave, et un méta-pasammite est différent d'une méta-pélite. Avec les mêmes conditions métamorphiques, d'autres minéraux se forment.

Les faciès métamorphiques décrits ci-dessous peuvent être subdivisés en fonction des minéraux présents. Les sous-faciès métamorphiques résultants sont nommés comme les supergroupes d'après les minéraux caractéristiques. Par exemple, le faciès de schiste vert peut être subdivisé en sous-faciès quartz-albite-muscovite-chlorite, sous-faciès quartz-albite-épidote-biotite ou sous-faciès quartz-albite-épidote-almandine.

Tout faciès métamorphique est défini par la présence, en son sein, de certains minéraux indices. Cependant, dans le cas où la composition chimique de la roche ne facilite pas ou ne permet pas leur croissance, les minéraux d'indice peuvent ne pas être présents ou être présents mais invisibles à l'oeil nu.

Certains minéraux d'indice très courants sont, par exemple, les 3 polymorphes du silicate d'aluminium (Al2SiO5) : l'andalousite, la cyanite et la sillimanite.

L'andalousite est stable et se trouve dans les roches à basse pression et à métamorphisme à basse température; en remontant le degré métamorphique, il y a une transition vers la cyanite, stable aux hautes pressions et aux basses températures et enfin, la sillimanite apparaît, stable aux hautes pressions et hautes températures.

Faciès de métamorphisme

Un faciès de métamorphisme est une association de minéraux bien particuliers, un faciès, qui permet de définir les conditions de pression et de température qui ont présidé à la formation d'une roche métamorphique. Les faciès métamorphiques sont nommés d'après la roche produite, qui a subit une métamorphose, et de la transformation des roches basiques (basaltes) dans ces conditions.

Ce n'est pas parce des roches ont le même faciès de métamorphisme qu'elles sont identiques, car tout dépend de la composition de la roche initiale anté-métamorphe.

Les faciès ne peuvent pas seulement différer spatialement en termes paléogéographiques; ils peuvent également évoluer avec le temps. Par exemple, en raison d'un avancement de la mer (transgression), le faciès littoral (faciès côtier) peut se situer au-dessus du faciès des plages. La règle des faciès selon Walther (1894) stipule qu'avec une stratification non perturbée, seuls les faciès peuvent se superposer, ce qui peut également exister les uns à côté des autres en même temps.

La première conception de la zone métamorphique est donc l'ensemble des diverses roches métamorphiques qui, si elles sont de composition chimique similaire, sont constituées d'associations minéralogiques identiques.

En 1915, ce concept a été clarifié par le pétrographe finlandais Pentti Eskola, qui a introduit la définition du faciès métamorphique; c'est-à-dire un environnement délimité par un intervalle de température et de pression dans lequel se développent, selon le chimisme de la roche de départ, certaines associations minéralogiques. Ce concept, publié d'abord dans la langue maternelle, puis en allemand, coïncidant avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, est resté pratiquement inconnu jusqu'à quelques années après la fin du conflit.

Il y a deux déductions fondamentales à partir de la définition d'Eskola :

- deux roches de chimisme identique et appartenant au même faciès métamorphique doivent avoir une paragenèse égale;

- deux roches de chimismes différents, mais appartenant au même faciès métamorphique, ont des paragenèses différentes.

Un pas de plus dans l'étude du métamorphisme devrait être confié à Akiho Miyashiro, qui, dans les années soixante, a introduit le concept d'une série de faciès métamorphiques. Miyashiro note que dans certaines zones, certains faciès sont toujours présents en association les uns avec les autres, tandis que d'autres sont totalement absents. Il propose une corrélation étroite entre la succession de roches présentes, le faciès relatif et la variation du gradient géothermique. Grâce à ce concept, Miyashiro démontre que le modèle barrowien des highlands écossais n'est pas le seul possible et développable avec un gradient géothermique d'environ 20 °C / km, et introduit une subdivision des faciès métamorphiques en fonction de la température et pression et basée sur les associations de faciès caractéristiques de la série identifiée.

En particulier, il regroupe les faciès en trois groupes :

- Basse pression (pente proche de 50 °C/km);

- Moyenne pression (pente proche de 20 °C/km);

- Haute pression (pente proche de 10 °C/km).

La classification du faciès d'Eskola, liée à la ceinture orogénétique qu'il a étudiée, a ensuite été revisitée dans les années soixante-dix par le géologue néo-zélandais Francis John Turner. Grâce à l'étude des relations entre macrostructures et microstructures métamorphiques, Turner a adapté le travail d'Eskola de manière à le rendre applicable à toute ceinture orogénique étudiable.

On pense aujourd'hui que la présence, en différents points de la terre, de gradients géothermiques variables au point de générer des séquences de faciès métamorphiques si différents les uns des autres n'est pas possible. Bien que l'on sache que dans certaines régions de la planète (voir les zones volcaniques) il y a des gradients anormaux, on a émis l'hypothèse que le métamorphisme (à l'exclusion de celui de contact), contrairement au gradient, n'est pas un processus statique mais dynamique. En fait, on pense que les corps rocheux ne sont pas automatiquement soumis à des écoulements thermiques ou barriques déterminé par le gradient présent dans cette zone, mais qu'ils se déplacent à l'intérieur de zones avec des conditions statiques différentes de pression et de température; en particulier, les corps rocheux se traduiraient des zones froides et superficielles vers des zones plus profondes (avec une augmentation conséquente de la pression) et plus ou moins chaudes selon la situation.

La durée de la permanence des roches dans ces conditions génère des empreintes plus ou moins intenses et des transformations métamorphiques, visant à rechercher un équilibre minéralogique plus stable aux différentes températures et pressions présentes. Ces changements agissent jusqu'à ce que la condition d'équilibre soit complètement atteinte, ou soient interrompus, ou modifiés en intensité, par un mouvement ultérieur des corps rocheux, dû à une élévation due à l'érosion des niveaux plus élevés, ou une implication dans un nouvel événement métamorphique. Les processus sous-jacents aux mouvements responsables du métamorphisme sont ceux de subduction, d'obduction, de rifting (Rift), de superposition de couches tectoniques et, plus généralement, tous ceux liés à la naissance d'une orogenèse.

Histoire

Les faciès métamorphiques, selon le pétrologue finlandais Pentti Eskola a défini une série de faciès sédimentaires en 1921 après plusieurs publications pertinentes entre 1910 et 1920, définissent des ensembles minéralogiques correspondant à des champs de pression et de température où ces minéraux sont stables. ll est alors possible de quantifier les évolutions minérales suivant les variations des conditions de pression et de température.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "faciès métamorphique".1 synonyme (sens proche) de "faciès métamorphique" :

- habitus métamorphique

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à FACIÈS MÉTAMORPHIQUE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression FACIES METAMORPHIQUE est dans la page 1 des mots en F du lexique du dictionnaire.

Mots en F à proximité

face supérieure faciès faciès de métamorphisme faciès des amphibolites faciès géologique faciès métamorphiquefaciès pétrographique facilitateur facteur antihémophiliquefacteur antihéparinique facteur biologique

En rapport avec "faciès métamorphique"

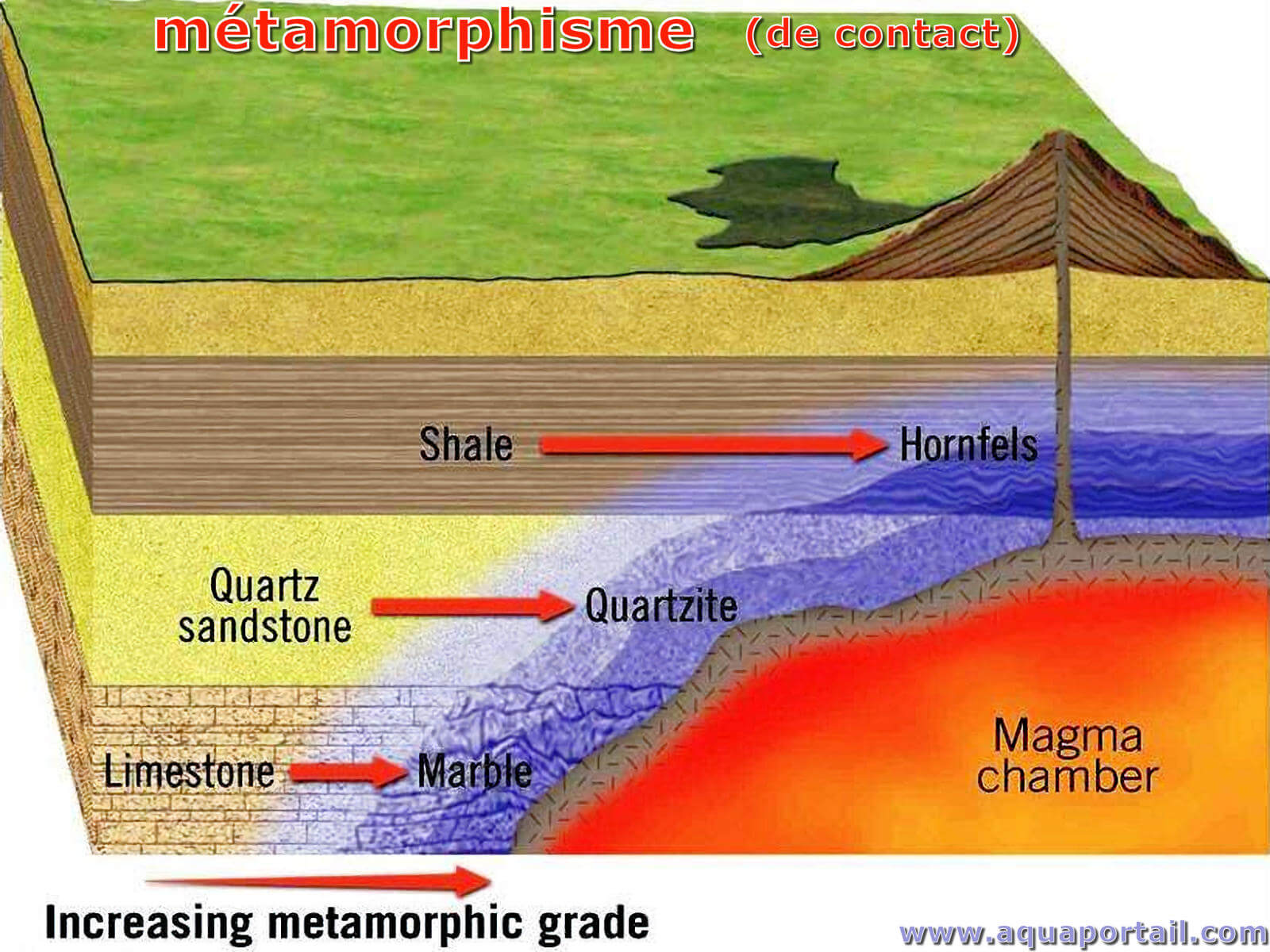

Le métamorphisme est une métamorphose géologique avec altération de la composition ou de la structure d'une roche par la chaleur, la pression ou tout autre...

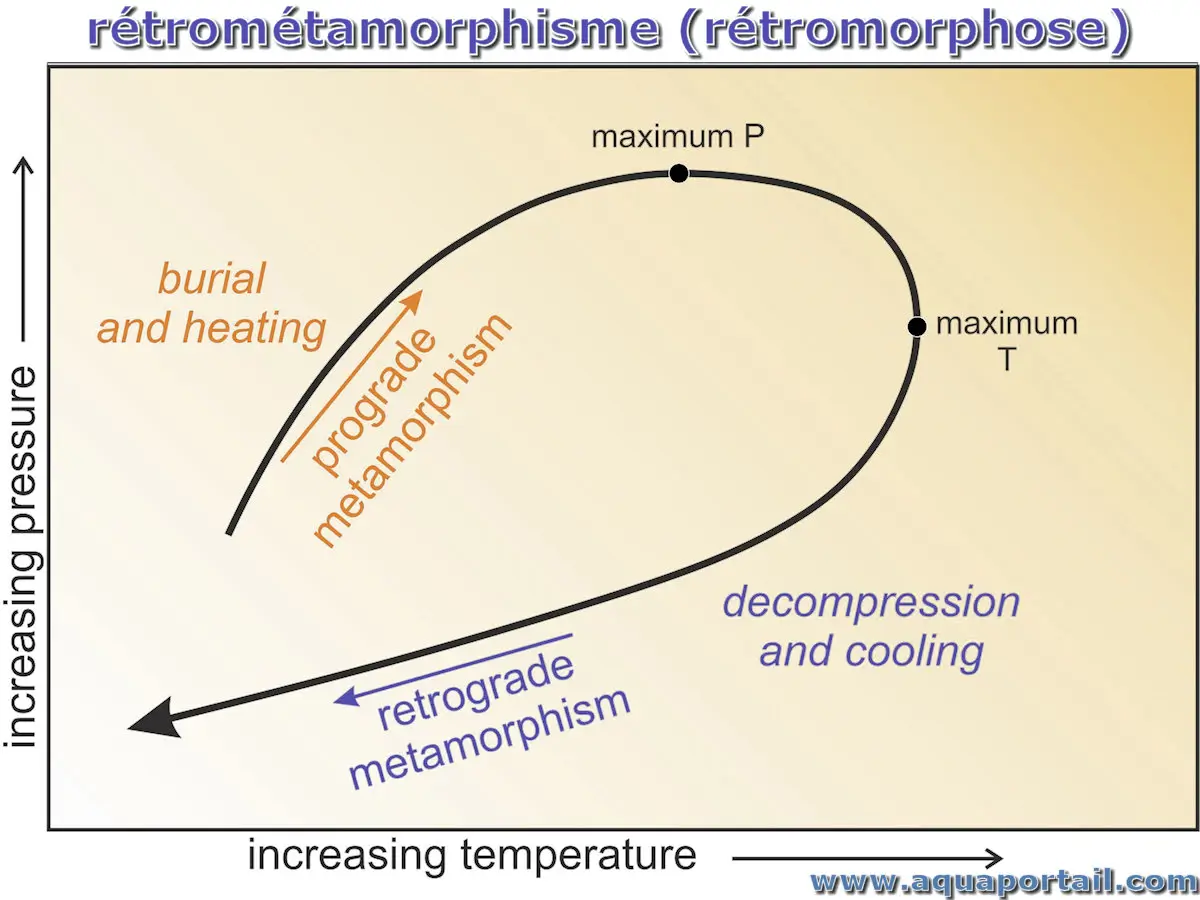

Le rétrométamorphisme (ou la rétromorphose) est un métamorphisme rétrograde défini comme un réajustement minéralogique des assemblages de roches métamorphiques...

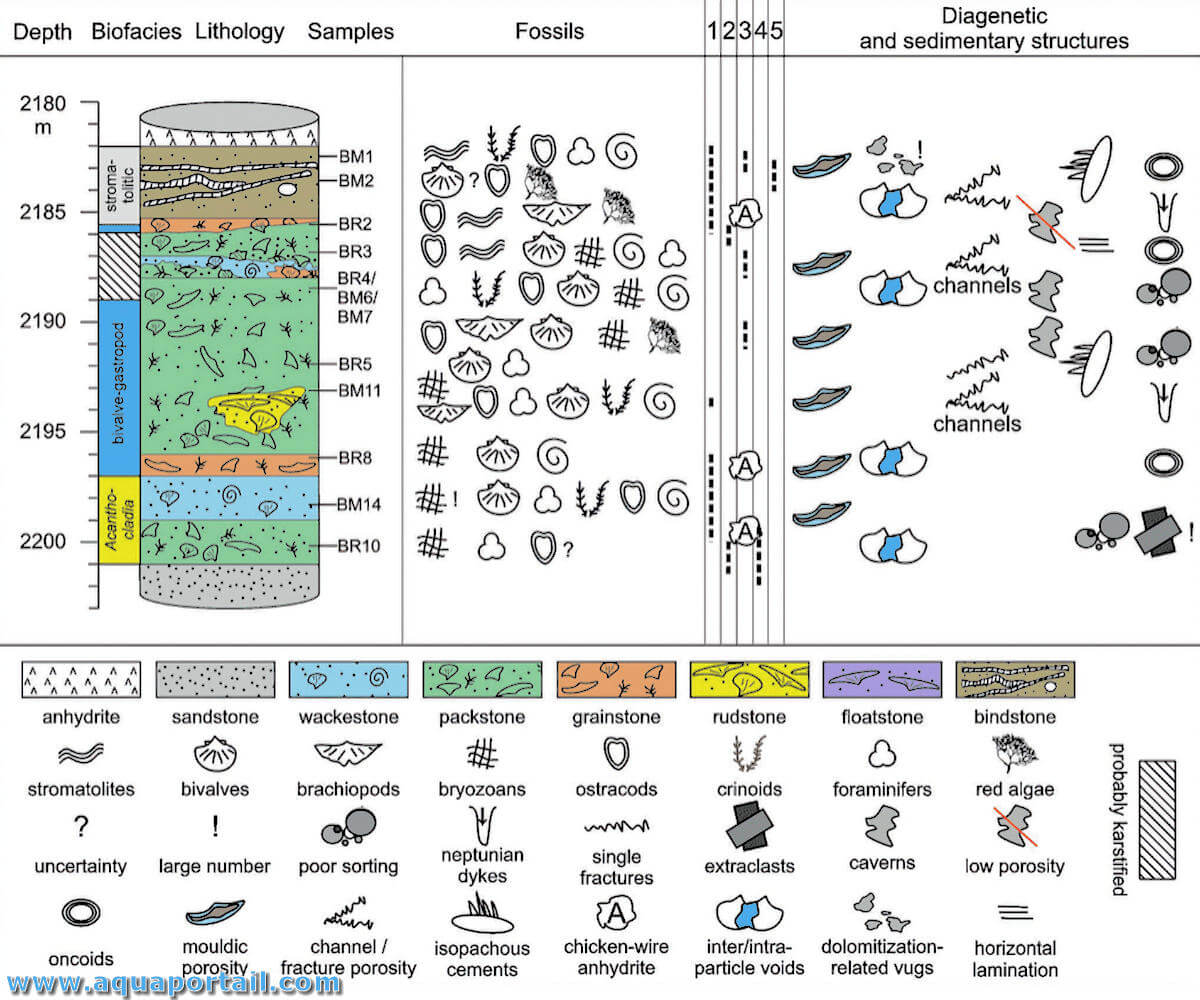

Le biofaciès détermine la caractéristique bioclimatique d'une station, du point de vue de la pluviométrie et de la température.

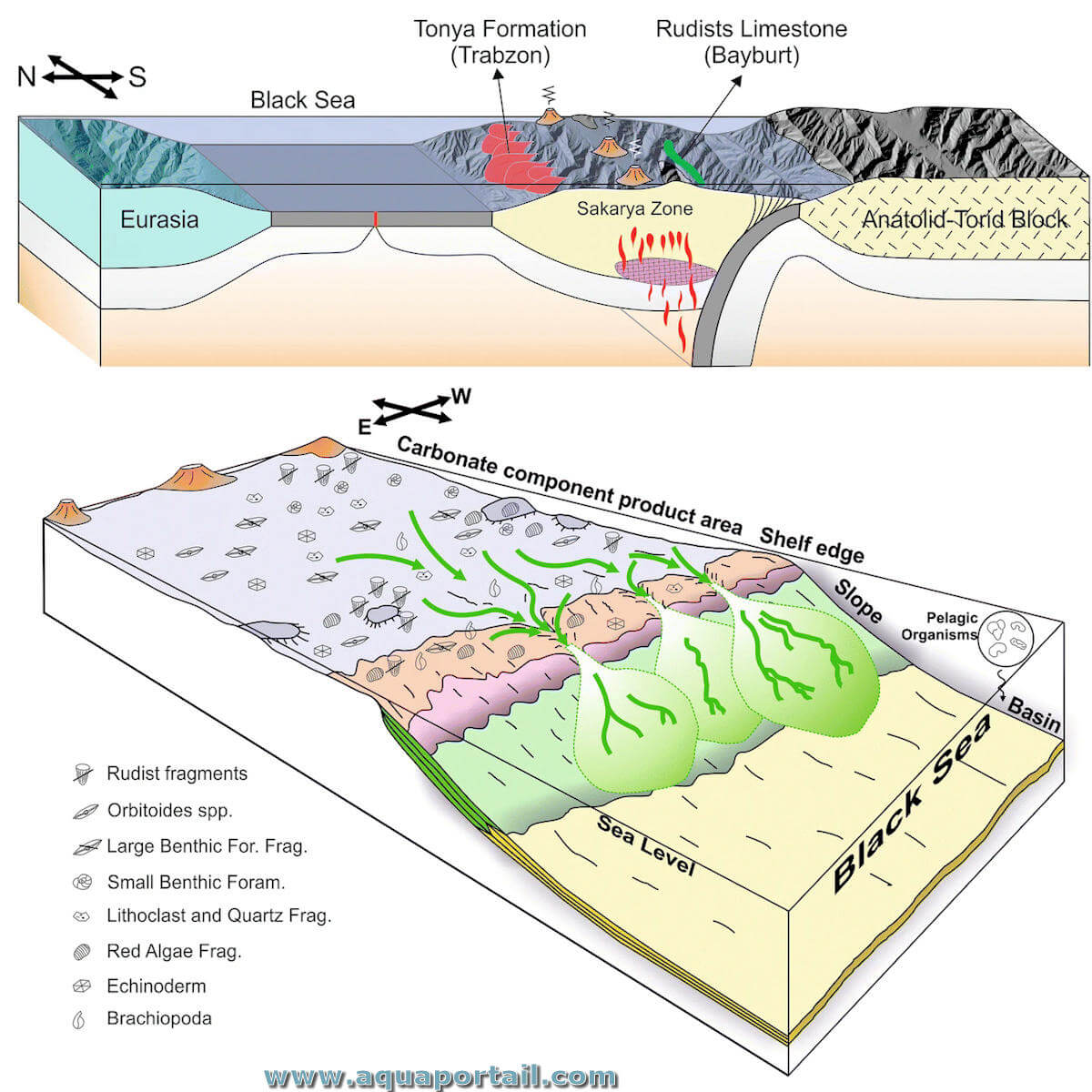

En géologie, biologie et écologie, le faciès désigne la physionomie particulière présentée par une association rocheuse ou végétale en un point déterminé.