Abysse

Définition

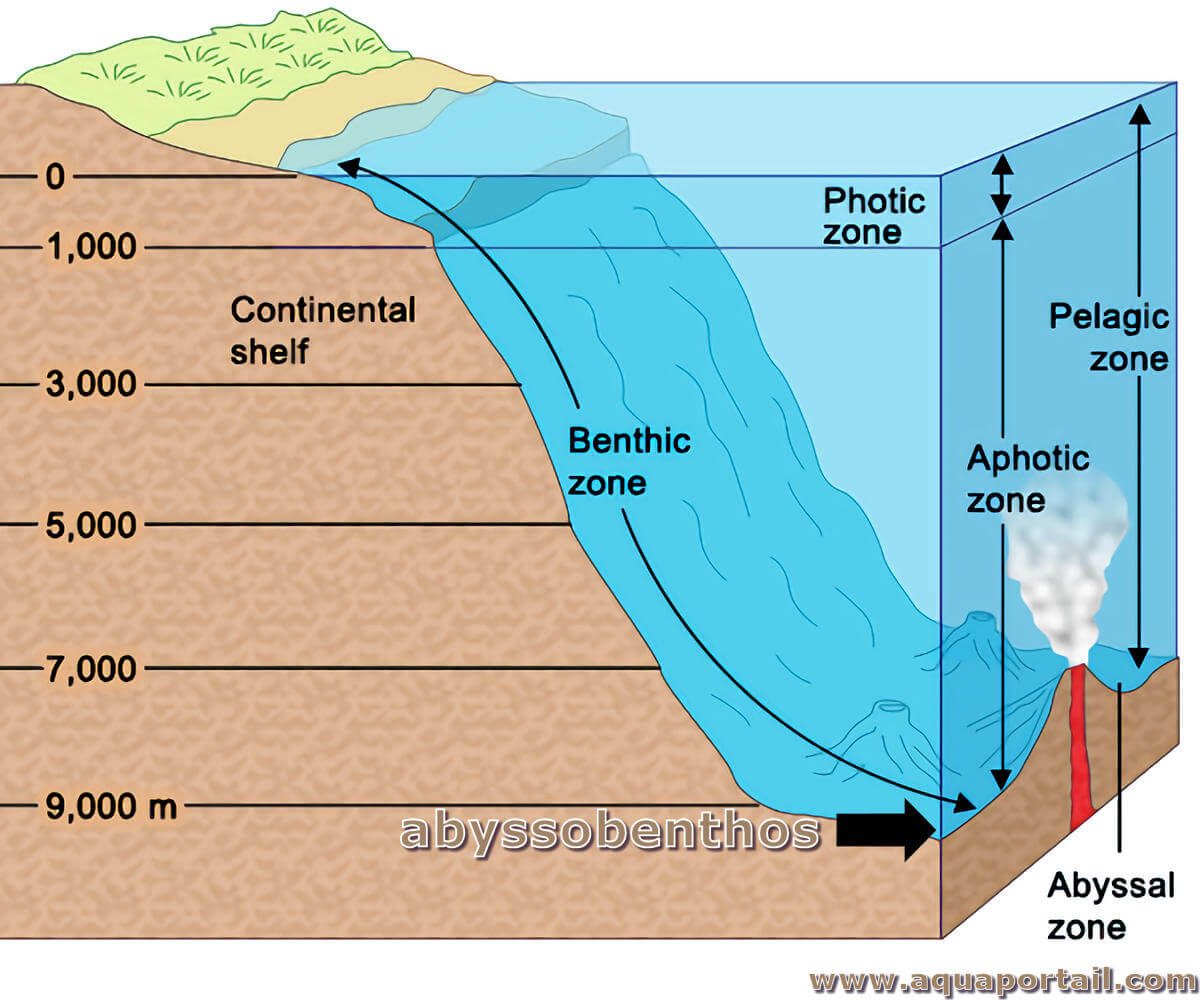

Un abysse est une grande profondeur marine située en dessous de la thermocline à une profondeur de 2 000 à 4 000 mètres ou plus dans la zone aphotique. Les abysses sont la couche la plus basse dans l'océan au-dessus du fond marin (en incluant la zone hadale), à partir de l'étage abyssopélagique de la colonne d'eau.

Les abysses aphotiques débutent là où le pélagique photique s'arrête :

Historiquement, un abysse désignait toute profondeur abyssale hors de portée de la sonde, la profondeur dans la colonne d'eau où la sonde s'abîmait.

Explications

Le milieu abyssal est aphotique car peu ou pas de lumière pénètre dans cette partie de l'océan. Ainsi, la plupart des organismes qui y vivent dépendent pour leur subsistance de la chute de la matière organique produite dans la zone photique.

Le terme abysse s'emploie souvent au pluriel, les abysses, et devient alors plutôt synonyme de abîmes pour qualifier un trou abyssal ou une fosse abyssale.

Voir aussi la plaine abyssale.

Caractéristiques

La lumière naturelle ne pénètre pas dans l'océan profond, à l'exception des parties supérieures du mésopélagique. Comme la photosynthèse n'est pas possible, les plantes ne peuvent pas vivre dans cette zone.

Puisque les plantes sont les principaux producteurs de presque tous les écosystèmes de la terre, la vie dans cette région de l'océan doit dépendre de sources d'énergie autres. Sauf pour les zones proches des évents hydrothermaux, cette énergie provient de la matière organique à la dérive vers le bas de la zone photique. La matière organique qui coule est composée de particules d'algues, de détritus et d'autres formes de déchets biologiques, que l'on appelle collectivement la neige marine.

Parce que la pression dans les océans augmente d'environ 1 atmosphère pour tous les 10 mètres de profondeur, la pression hydrostatique et la pression osmotique subies par de nombreux organismes marins sont extrêmes. Jusqu'à ces dernières années, la communauté scientifique manquait d'informations détaillées sur les effets de la pression exercée sur la plupart des organismes marins parce que les spécimens rencontrés arrivaient à la surface, morts ou mourants et n'étaient pas observables aux pressions auxquelles ils vivaient. Avec l'avènement des pièges qui intègrent une chambre de maintien de pression particulière, des animaux, surtout des grands métazoaires, ont été récupérés de la mer profonde en bon état.

La salinité est remarquablement constante tout au long des abysses, à environ 35 parties par millier. Il y a quelques différences mineures dans la salinité, mais aucune écologiquement significative, sauf dans la mer Méditerranée et la Mer Rouge.

Les deux zones de changement de température les plus importantes et les plus rapides dans l'océan mondial sont la zone de transition entre les eaux de surface et les eaux profondes, la thermocline, et la transition entre le plancher océanique profond et les débits d'eau chaude dans les évents hydrothermaux. Les thermoclines varient en épaisseur de quelques centaines de mètres à près d'un millier de mètres.

En dessous de la thermocline, la masse d'eau de l'océan profond est froide et beaucoup plus homogène. Les thermoclines sont les plus fortes dans les tropiques, où la température de la zone épipélagique est généralement supérieure à 20 °C. À partir de la base de l'épipélagique, la température chute rapidement jusqu'à 5 ou 6 °C à 1 000 mètres. La température de l'eau continue à diminuer vers le bas, mais le taux est beaucoup plus lent. Vers 3 000 à 4 000 m, l'eau est isothermique entre 0 et 3 °C. L'eau froide vient tangenter l'eau de surface lourde dans les régions polaires.

À toute profondeur donnée, la température est pratiquement invariable sur de longues périodes de temps. Il n'y a pas de changements saisonniers de température ni de changements annuels. Aucun autre habitat sur terre n'a une telle température aussi constante.

Les évents hydrothermaux, les sources hydrothermales, sont en contraste direct avec la température constante. Dans ces systèmes, la température de l'eau qui sort des cheminées "fumeuses noires" peut atteindre 400 °C (elle est maintenue à ébullition par la forte pression hydrostatique), tandis qu'en quelques mètres, elle peut redescendre à 2 ou 4 °C.

Biologie abyssale

Les régions en dessous de l'épipélagique sont divisés en autres zones, en commençant par le mésopélagique qui couvre de 200 à 1 000 mètres au-dessous du niveau de la mer, où si peu de lumière pénètre que la production primaire devient impossible. En dessous de cette zone, l'abysse commence, composé du bathypélagique aphotique, de l'abyssopélagique et de l'hadopélagique. Les aliments particulaires se composent de chute de la matière organique appelée "neige marine", du plancton mort souvent, et de carcasses provenant de la zone productive du dessus. Malgré cette migration verticale (migration verticale) du plancton, la nourriture reste rare, à la fois en termes de distribution spatiale et temporelle.

Au lieu de compter sur le gaz pour leur flottabilité, de nombreuses eaux profondes espèces ont une chair gélatineuse principalement constitués de glycosaminoglycanes, ce qui leur donne une très faible densité : c'est le cas du blobfish par exemple. Il est également fréquent dans les eaux profondes, un milieu typique des calmars, de combiner le tissu gélatineux avec une chambre de flottaison remplie d'un fluide coelomique constitué du produit de déchets métaboliques du chlorure d'ammonium, qui est plus léger que l'eau environnante.

D'autres animaux, comme les holothuries, des invertébrés détritivores, se nourrissent directement sur le plancher océanique profond. Les cténophores sont des habitants communs des abysses. Cela n'empêche pas des poissons de plonger très profondément, comme le roi des harengs, le très spécial régalec tout en longueur comme un ruban.

De la neige marine dans les abysses :

Dans les abysses de l'océan profond, la neige marine est une douche continue de la plupart des détritus organiques tombant des couches supérieures de la colonne d'eau.

Les poissons d'eau moyenne ont des adaptations spéciales pour faire face à ces conditions avec des espèces habituellement petites, moins de 40 centimètres; ces poisson abyssaux ont un métabolisme ralenti, lent et des régimes alimentaires non spécialisés, préférant rester immobiles pour attendre la nourriture plutôt que dépenser de l'énergie en recherche d'aliments. Ils ont généralement un corps allongé corps avec une faible musculature et une structure du squelette adaptée. Ils ont souvent des mâchoires extensibles, articulées avec des dents recourbées, comme les antennaires par exemple.

Certains poissons ont développé des artifices pour attirer des proies, en produisant une bioluminescence au bout d'un esche. En raison de la répartition clairsemée et le manque de lumière, de trouver un partenaire pour se reproduire est difficile, et de nombreux organismes sont hermaphrodites : toute rencontre doit être profitable.

l y a un certain nombre d'espèces qui ne reposent pas essentiellement sur la matière organique dissoute pour leur nourriture que ceux-ci trouvent dans les sources hydrothermales. Un exemple est la relation symbiotique entre le ver tubicole Riftia et les bactéries chimiosynthétiques. Ce phénomène de chimiosynthèse permet aux communautés chimiotrophes des abysses de pouvoir vivre autour des évents hydrothermaux. Ces communautés complexes sont l'un des rares écosystèmes de la planète qui ne repose pas sur la lumière du soleil pour leur approvisionnement en énergie.

Montres marins des abysses

Le Léviathan fait parti des légendes bibliques des animaux mythiques, des monstres marins, habitant les abysses. Les calmars géants ont longtemps alimentés les légendes avec les serpents de mer, les sirènes...

Histoire des abysses

Pour la grande profondeur et le manque de lumière, les scientifiques ont supposé que la vie serait rare dans l'océan profond, mais pratiquement chaque sonde a révélé que, au contraire, la vie est abondante dans l'océan profond, que ce soit en zone abyssopélagique, abyssobenthique ou hadopélagique, comme la fosse des Mariannes.

Les connaissances sur l'étendue de la vie sur le plancher océanique profond restaient sommaire, avec de nombreux histoires fantastiques sur des montres marins, jusqu'à la découverte des colonies prospères de crevettes et d'autres organismes à travers les évents hydrothermaux à la fin des années 1970. Avant la découverte des évents sous-marins, les sources hydrothermales, il était accepté que presque toute la vie sur terre tirait son énergie (d'une manière ou d'une autre) du soleil.

Les nouvelles découvertes ont révélé des groupes de créatures qui obtiennent des nutriments et de l'énergie directement à partir de sources thermiques et des réactions chimiques associées à des changements dans les gisements minéraux. Ces organismes prospèrent dans des environnements complètement sans lumière et anaérobies dans l'eau très salée qui peuvent atteindre 150 °C, en tirant leur subsistance de sulfure d'hydrogène, qui est hautement toxique pour presque toute la vie terrestre.

La découverte révolutionnaire que la vie peut exister dans ces conditions extrêmes a changé les avis sur les chances d'y avoir la vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques pensent maintenant que Europa, une des lunes de Jupiter, peut être en mesure de maintenir la vie sous sa surface glacée, où il existe des preuves d'un océan global d'eau liquide.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "abysse".6 synonymes (sens proche) de "abysse" :

- abîme

- fosse oéanique

- grand fond océanique

- Voir la suite...

2 antonymes (sens contraire) :

- méropélagique

- surface

Les mots ou les expressions apparentés à ABYSSE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot ABYSSE est dans la page 1 des mots en A du lexique du dictionnaire.

Mots en A à proximité

absorption absorptivité abukumaabundisme abyssal abysseabyssobenthique abyssobenthos abyssopélagique abzyme acadja

En rapport avec "abysse"

Un abîme est un trou large et profond, à parois verticales, voire en surplomb, mettant en communication la surface du sol et les galeries souterraines d'un...

Un organisme abyssal, ou une zone abyssale en milieu océanique, qualifie un lieu dans les grandes profondeurs marines et les formes qui y sont associées.

L'abyssobenthos est l'ensemble des espèces vivantes qui peuplent les fonds de l'étage abyssal.

Un organisme marin est abyssopélagique, par rapport à la colonne d'eau dans le milieu pélagique, lorsqu'il vit en pleine eau dans l'étage abyssal entre...