Bioturbation

Définition

La bioturbation est une altération produite dans les sédiments par l'activité des êtres vivants provoquant un remaniement par translocation d'une couche sédimentaire.

La bioturbation marine est un processus par lequel des organismes vivants mettent des particules de sédiments en suspension dans l'eau par leur activité mécanique tel que le fouissage, la création de terriers, etc.

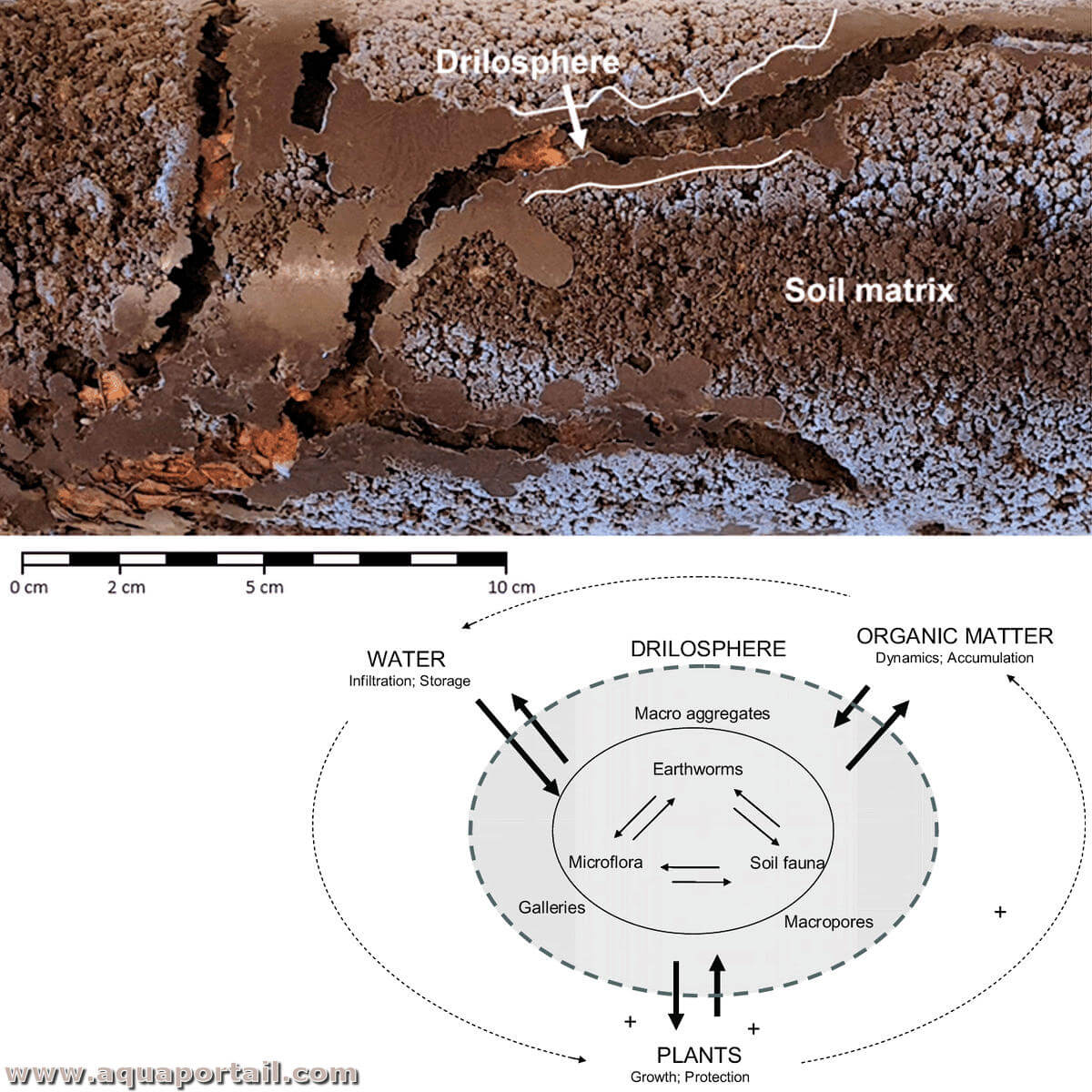

Le ver de terre participe à la bioturbation d'un sol :

La bioturbation d'un sol dans un substrat meuble par un ver de terre comme ce lombric Lumbricus terrestris est un élément essentiel, car ses qualités de décomposeur fouisseur fait évoluer les sédiments et la matière organique en matière inorganique assimilable par d'autres organismes comme les plantes.

Explications

La bioturbation est le fait de fouiller et de mélanger (turbulence) des sols ou des sédiments par des êtres vivants. Un sédiment peut être plus ou moins altéré par l'action des êtres vivants par un processus de translocation. Parfois, il est possible de distinguer les galeries, les traces, etc. individuellement, mais parfois le degré de bioturbation est si élevé que ce n'est pas possible.

Les bioturbations sont étudiées en ichnologie, et celles fossilisées en paléoichnologie.

Puisque les sols diffèrent fondamentalement de la roche en ce qu'ils sont vivants, la bioturbation est avant tout un champ de recherche en pédologie. Cependant, les structures bioturbées sont souvent conservées dans les roches et jouent un rôle important dans la reconstruction des dépôts passés en géologie et en paléontologie.

L'activité de bioturbation des organismes a des conséquences importantes sur les propriétés pétrophysiques d'un dépôt : elle modifie considérablement la perméabilité et la porosité du sédiment. Cependant, il existe encore peu d'études détaillées sur le rôle de la bioturbation en tant que perturbateur de telles propriétés dans les champs de pétrole et de gaz.

La bioturbation entraîne généralement la destruction des structures primaires et la stratification initiale des sédiments. Cependant, l'activité des organismes qui vivent dans les espaces interstitiels des sédiments peut produire un déplacement très localisé des particules sédimentaires sans véritable destruction des structures sédimentaires, générant ce qu'on appelle la cryptobioturbation.

À son tour, la bioturbation n'implique pas nécessairement l'homogénéisation du sédiment, mais dans certains cas, les organismes peuvent conférer au substrat une nouvelle structure, telle qu'une stratification biogénique.

Effets

Le processus de bioturbation exerce des effets importants sur les sédiments, affectant sa texture, sa composition et sa stabilité. La texture d'un sédiment peut être modifiée de plusieurs façons, principalement en mélangeant des couches sédimentaires de granulométrie différente, en sélectionnant des particules de sédiment par manipulation mécanique et biodépôt de l'ingestion et de l'excrétion de particules pendant le processus d'alimentation.

Alors que les effets de la bioturbation sur la texture d'un sédiment sont physiques, les changements de composition répondent aux processus chimiques. Ces processus génèrent des modifications du contenu organique des sédiments, de la concentration des éléments traces, des fluctuations du potentiel redox, de l'écoulement des éléments chimiques, de la concentration des métaux dans les parois des excavations et de l'altération des minéraux argileux par ingestion.

La stabilité d'un sédiment peut être augmentée ou diminuée par l'action de la bioturbation. La majeure partie de l'épifaune et de l'endofaune, à la fois dépositivore et détritivore, et certains organismes sédentaires, dont les activités d'alimentation et de défécation fournissent des particules abondantes en suspension.

Dans la zone terrestre du sol, le mélange biogénique provient principalement des animaux du sol, tels que les petits mammifères (ex. : taupes), les vers (par exemple les vers de terre) ou les insectes. Dans la zone aquatique (sub-hydrique, subaquatique) des sédiments ou des sols sous-marins, il s'agit principalement de vers (par exemple les vers de feu), de moules, d'oursins, d'holothuries, de crustacés, etc.

Il s'agit principalement de processus récents de pédogenèse des sols dont les conséquences se reflètent également dans la dimension géologique. En plus de la bioturbation, les turbulences hydroélectriques, cryogéniques et culturelles doivent être ajoutées aux processus de mélange pédogénétique.

La bioturbation augmente la porosité d'un sol, augmentant la surface totale entre l'eau et les sédiments. Cela accélère la vitesse de réaction des processus chimiques entre les eaux souterraines ou de surface et le sol. Parce que la bioturbation influence la structure et la chimie des sédiments, le processus est considéré comme une diagenèse.

Le premier scientifique à employer le terme "bioturbation" était Rudolf Richter en 1952, bien que le pionnier dans son étude ait été Charles Darwin.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "bioturbation".2 synonymes (sens proche) de "bioturbation" :

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à BIOTURBATION sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot BIOTURBATION est dans la page 3 des mots en B du lexique du dictionnaire.

Mots en B à proximité

biotope biotoxine biotraitement biotransformation biotrophe bioturbationbiotypebiotypologiebiovar bioventilationbioventing

En rapport avec "bioturbation"

L'ichnologie est le terme scientifique pour l'étude des traces fossilisées comme les empreintes de pas d'un animal ou de déplacement d'un mollusque...

La paléoichnologie, ou palichnologie, comme branche de la paléontologie, traite des traces fossiles de la vie dans le passé géologique.

Les décomposeurs sont des êtres vivants hétérotrophes (bactéries, champignons, acariens, insectes, vers, protozoaires) dégradant la matière organique morte...

La drilosphère est la sphère d'influence du substrat liée aux activités de bioturbation des lombriciens (des vers fouisseurs de type lombrics comme les vers...