Cryptocariose

Définition

La cryptocariose est une maladie due au parasite Cryptocaryon irritans, très communément appelé cryptocarion, une des maladies du point blanc. Le parasite Cryptocaryon irritans appartient, comme ichthyophthirius, au groupe des protozoaires ciliés holotriches. Cryptocarion est l'équivalent marin d'Ichthyophthirius, tant par son aspect que par la facilité avec laquelle il apparaît en cas de perturbation dans les conditions d'élevage.

L'ectoparasite Cryptocarion irritans en détails :

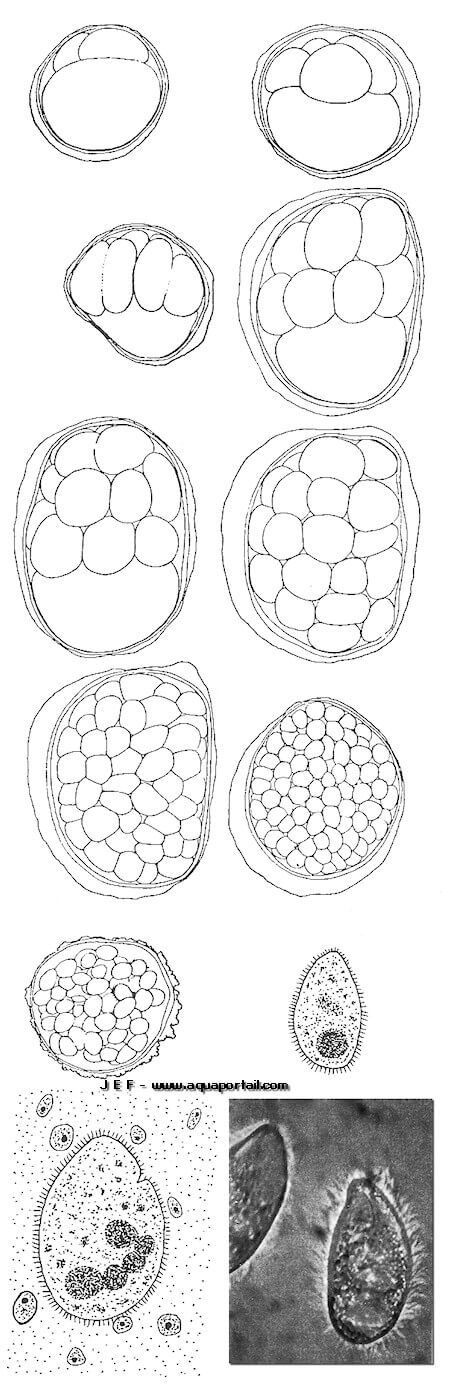

La planche de ce Cryptocarion irritans responsable de la cryptocaryose montre successivement la multiplication des tomites (germes infestants) dans le kyste; individu libre issu du kyste; jeune trophonte dans le tégument avec macronucleus moniliforme (d'après Sikama, 1938). La dernière photo en bas à droite montre des celleules jeunes (tomites) de Cryptocaryon irritans en forme libre et infestante du parasite.

Explications

La cryptocariose détermine une "maladie des points blancs" chez de très nombreuses espèces marines élevées en aquarium. Des pustules blanchâtres, plus volumineuses que celles dues à Oodinium, apparaissent sur les téguments externes et les branchies. Les poissons peuvent se frotter contre les éléments du décor pour calmer semble-t-il des démangeaisons (d'où le nom spécifique) et présenter des difficultés respiratoires, mais ces symptômes ne sont ni spécifiques ni constants.

Le genre Cryptocarion et l'unique espèce irritans qu'il renferme furent décrits par Brown en 1951 d'après des spécimens prélevés sur diverses espèces de poissons (Canthigaster rostrata, Sparisoma cretense, Diplodus vulgaris, etc...) conservés à l'Aquarium de la Société Zoologique de Londres. Cette diagnose originale ne comporte, malheureusement, aucune figure.

L'ectoparasite C. irritans

Le parasite qui se loge dans l'épiderme (trophonte ou phase trophique du cycle) et détermine les pustules, est un cilié blanc opaque, ovalaire dans ses stades précoces, et devenant plus tard presque sphérique; sa longueur varie de 70 à 400 microns. Il est uniformément recouvert de cils de 7 à 9 microns de long, disposés en une quarantaine de rangées chez les petits individus, ce nombre augmentant à mesure que l'animal grandit. Les rangées de cils se terminent sur la marge de la dépression orale et non au niveau d'une suture préorale comme chez Ichthyophthirius.

L'orifice externe de la dépression orale est ovale, s'étendant depuis l'apex de la cellule vers sa face ventrale. La portion large et peu profonde de la dépression orale (péristome ou cytostome) se continue, vers l'arrière, en une région plus étroite (pharynx ou vestibule) qui s'incurve vers la gauche et plonge dans l'endoplasme. Une membranule saillante, bien développée, décrit, sur la paroi de gauche de la dépression orale, un trajet légèrement spiralé et s'infléchit à gauche pour pénétrer dans la région rétrécie (pharynx). Une petite membrane (ou épaississement de la paroi) descend, à droite, dans la portion étroite.

Le macronucleus est massif, constitué, chez les jeunes trophontes, de quatre portions ou même davantage, qui fusionnent en une structure unique, repliée et à l'aspect noueux. Le micronucleus ne fut observé qu'aux très jeunes stades; il est compact et sphérique; plusieurs micronuclei sont présents.

Le cycle de vie du parasite

Le trophonte mûr se détache de l'hôte et s'enkyste. La forme enkystée ou tomonte montre d'abord un cytoplasme vacuolaire, un macrocleus rubané et enroulé sur lui-même, et des micronuclei dont le nombre augmente. Les divisions, à l'intérieur du kyste, ressemblent à une sorte de bourgeonnement au cours duquel de petites masses de cytoplasme, séparées d'une masse résiduelle, se divisent et se différencient. Les divisions répétées donnent naissance aux corps (ou germes) infestant les tomites.

Ces germes sont des ciliés en forme de poire de 40 à 60 microns de longueur avec un revêtement uniforme de cils de 8 à 9 microns de long, disposés en 40 rangées. Ils possèdent une dépression orale étroite et allongée, s'étendant ventralement vers l'arrière, s'incurvant à gauche et plongeant en profondeur; une membranule se trouve sur la paroi gauche de la dépression et peut faire saillie antérieurement à l'avant de la région orale. Il y a un perforatorium dorsal faisant saillie à l'arrière de la bouche. Macronucleus en quatre parties, ovalaire; 4 à 7 micronuclei. Très mobiles et produits en grand nombre, ces individus vont propager la maladie en pénétrant dans l'épiderme de poissons sains ou déjà atteints.

L'étiologie

Les fortes infestations sont rares dans le milieu naturel. Aux Fidji, par exemple, une seule espèce Epinephelus merra (mérou) était parasitée, sur les 36 espèces du même récif qui furent examinées, et toutes les infestations étaient très légères (Laird 1956). En aquarium, au contraire, presque toutes les espèces sont atteintes et des épizooties furent relatées tout autour de la planète. On peut citer un cas particulier d'un aquarium public au Japon, en 1938 (une autre ère...) où 44 espèces tenues en aquarium, sur 53, furent attaquées (Sikama 1938).

Il est évident que les conditions de milieu sont responsables, dans la plus large mesure, du développement des parasites qui profitent de l'affaiblissement éventuel des poissons. D'autre part, dans le milieu confiné de l'aquarium, la multiplication des tomontes est très importante par rapport au nombre des poissons et l'infestation qui en résulte est massive. Les mêmes observations sont valables pour Oodinium (= Amyloodinium en eau de mer) qui ne semble avoir aucun rôle pathogène important dans les populations marines libres (Sindermann, 1966).

La thérapie

Comme pour toutes les autres maladies de l'aquarium il faut chercher à remédier aux causes et non aux effets. Il faudra donc améliorer d'abord l'équipement technique du bassin (filtration, température, épuration, aération, dispositifs germicides -ozone, U.V.- etc...), afin de disposer d'une eau de la meilleure qualité possible. On évitera ensuite le surpeuplement et on offrira une nourriture riche et variée. On veillera aux perturbations externes et internes qui doivent être évitées dans toute la mesure du possible, un poisson en état de "stress" (cas spécifique de l'Acanthurus leucosternom) plus ou moins caractérisé étant sensible à toutes sortes d'attaques. On s'efforcera d'équilibrer la population en choisissant des espèces compatibles. Si l'on introduit un nouveau venu, il aura fait l'objet d'une quarantaine au cours de laquelle il aura été bien alimenté, afin de pouvoir affronter une concurrence alimentaire et, très souvent, territoriale.

Si ces conditions sont respectées, les attaques de Cryptocaryon seront rares, limitées à quelques individus (voire un seul) et sans gravité. On peut citer le cas d'un Forcipiger flavissimus qui, au cours de 5 années de captivité a présenté quelques attaques lors de perturbations techniques (filtration, température) et s'est remis spontanément dès que tout rentrait dans l'ordre.

Pour aider la guérison, dans un aquarium sans invertébrés (ni coraux, ni escargots, ni crevettes, etc.), on peut employer le sulfate de cuivre aux doses habituelles (au maximum, 10 cm3 de la solution à 16/1 000 pour 100 litres). Une baisse brutale de densité, jusqu'aux environs de 1.012, est favorable, les Protozoaires (organismes sténohalins) étant sensibles aux variations de la tension superficielle et de l'équilibre osmotique.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "cryptocariose".0 synonyme (sens proche) pour "cryptocariose".

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à CRYPTOCARIOSE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot CRYPTOCARIOSE est dans la page 8 des mots en C du lexique du dictionnaire.

Mots en C à proximité

crypte pilifère cryptique cryptisme cryptobiose cryptocarioncryptocariosecryptochrome cryptogame cryptogamic trust cryptogène cryptographie

En rapport avec "cryptocariose"

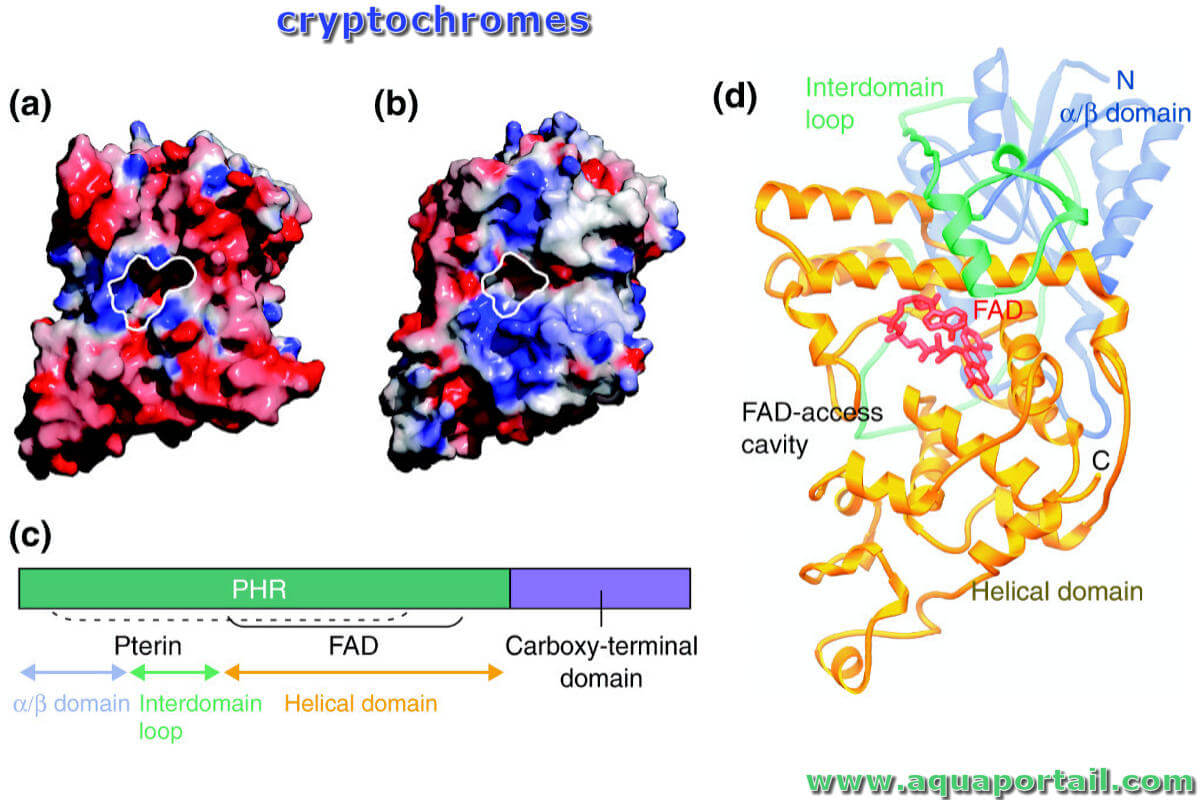

Un cryptochrome est un photorécepteur à lumière bleue des plantes et animaux. Les cryptochromes constituent une famille de flavoprotéines qui régulent...

Pourriture des Cryptocorynes, causes et solutions

La pourriture des plantes Cryptocoryne

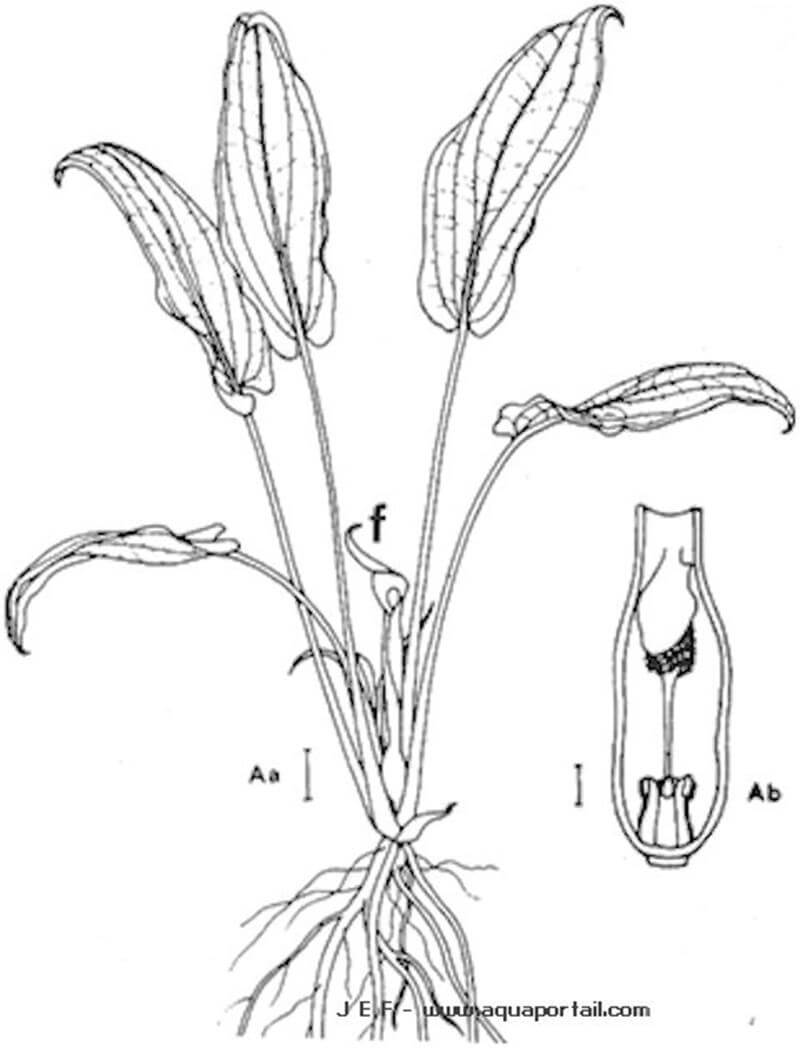

La plante aquatique Cryptocoryne wendtii doit son nom d'espèce à l'aquariologue botaniste Albert Wendt (1887–1958), auteur et spécialiste des plantes...

Signification du nom d'espèce : walkeri est une marque honorifique se rapportant au botaniste américain Walker.