Photorécepteur

Définition

Un photorécepteur est une cellule ou un pigment qui est responsable de la conversion de la lumière en signaux envoyés au cerveau.

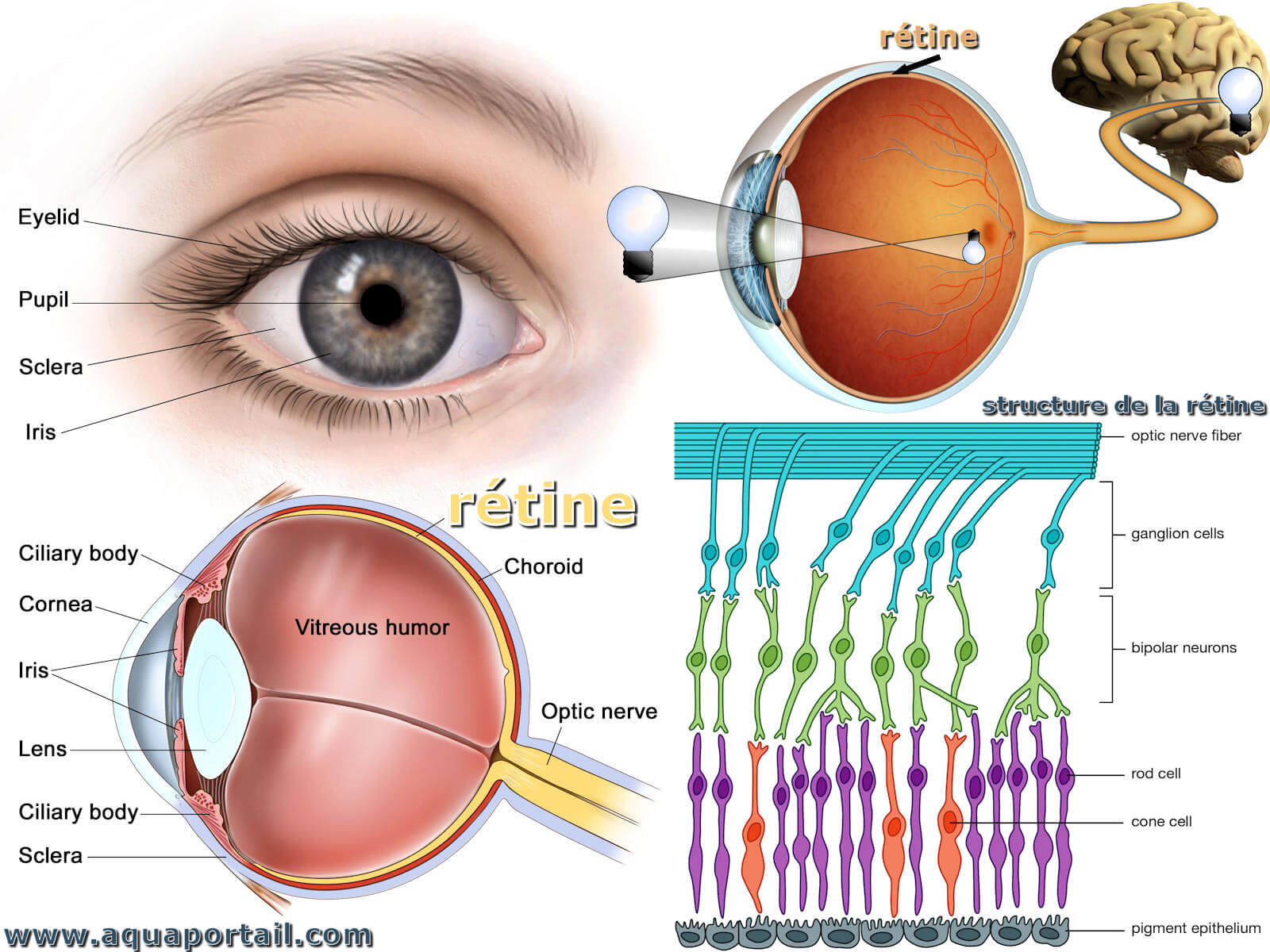

Dans les yeux, les photorécepteurs sont les cellules de la rétine qui réagissent à la lumière. Ils ont une grande quantité de membrane compacte contenant le photopigment rhodopsine ou une molécule apparentée.

Des photorécepteurs en bâtonnet et en cône :

Les photorécepteurs ont essentiellement deux formes principales pour leur structure : des bâtonnets et des cônes.

Explications

Suivant le contexte, le photorécepteur peut désigner un neurone sensoriel sensible à la lumière que l'on trouve sur la couche postérieure de la rétine (cellule photoréceptrice ou neurone photorécepteur), ou la molécule qui assure la transduction de l'énergie lumineuse en signal biochimique au sein de la cellule photoréceptrice.

Au niveau moléculaire, une cellule photoréceptrice contient des structures spéciales modifiées par la lumière pour rendre la cellule sensible à la lumière. Ces structures moléculaires sont appelées colorant visuel, photopigment ou photorécepteur. Ils sont composés d'une fraction protéique (par exemple, une opsine) et d'un chromophore (par exemple, le rétinal), par exemple les pigments visuels rhodopsine ou iodopsine dans une cellule photosensible (bacilliformes sous la forme d'une cellule tige ou coniformes sous la forme d'une cellule conique) d'animaux. On trouve également chez les plantes ou les champignons de tels récepteurs de lumière tels que la phototropine, le phytochrome et le cryptochrome, ainsi que dans les algues et les bactéries unicellulaires.

Les cellules photoréceptrices (ou photorécepteurs, appareil photorécepteur ocelloïde, stigma) peuvent grâce à leur capacité d'adaptation répondre à de très faibles intensités lumineuses arrivant dans l'oeil (dans des conditions expérimentales précises, un photon seul peut suffire à les stimuler). Elles existent sous deux formes :

- les cônes, (5–10 % des photorécepteurs) à réponses rapides et sensibles suivant leur type à différentes gammes de longueur d'onde de la lumière et permettent donc de voir les couleurs, mais aussi d'avoir une vision nette (forte acuité visuelle). Ils peuvent être stimulés avec un minimum expérimental de 100 photons. Ils sont composés principalement d'un pigment photosensible, la iodopsine, qui est présente sous trois types, caractérisant la longueur d'onde de la lumière que chaque pigment peut capter :

- les cônes bleus contenant majoritairement de l'iodopsine "S" (400 nm à 500 nm avec un pic à 470 nm);

- les cônes verts contenant majoritairement de l'iodopsine "M" (450 nm à 650 nm avec un pic à 530 nm);

- les cônes rouges contenant majoritairement de l'iodopsine "L" (450 nm à 700 nm avec un pic à 600 nm).

- les bâtonnets, plus lents et plus grands, il n'y en a qu'un type (mais qui possède plus de pigments photorécepteurs que le cône), permettant la vision nocturne mais pas la vision des couleurs. Ils permettent aussi la vision périphérique.

Les neurones photorécepteurs convertissent, par un processus photo-chimique, l'énergie lumineuse en un signal neurochimique. Ils ont la particularité physiologique d'être continuellement activés en l'absence de stimulus. La réponse analogique des photorécepteurs à la puissance lumineuse suit approximativement une loi logarithmique de telle sorte que la comparaison de différentes réponses mesurent des rapports de puissance lumineuse.

Ils diffusent cette activité grâce à leurs synapses avec les cellules bipolaires et horizontales, de telle sorte que les activités de ces cellules sur la surface rétinienne forment une image des contrastes lumineux. Ce signal est ensuite propagé en avant des cellules bipolaires jusqu'aux cellules ganglionnaires. Les cellules horizontales et amacrines jouent alors un rôle important en propageant en même temps le signal latéralement dans la rétine.

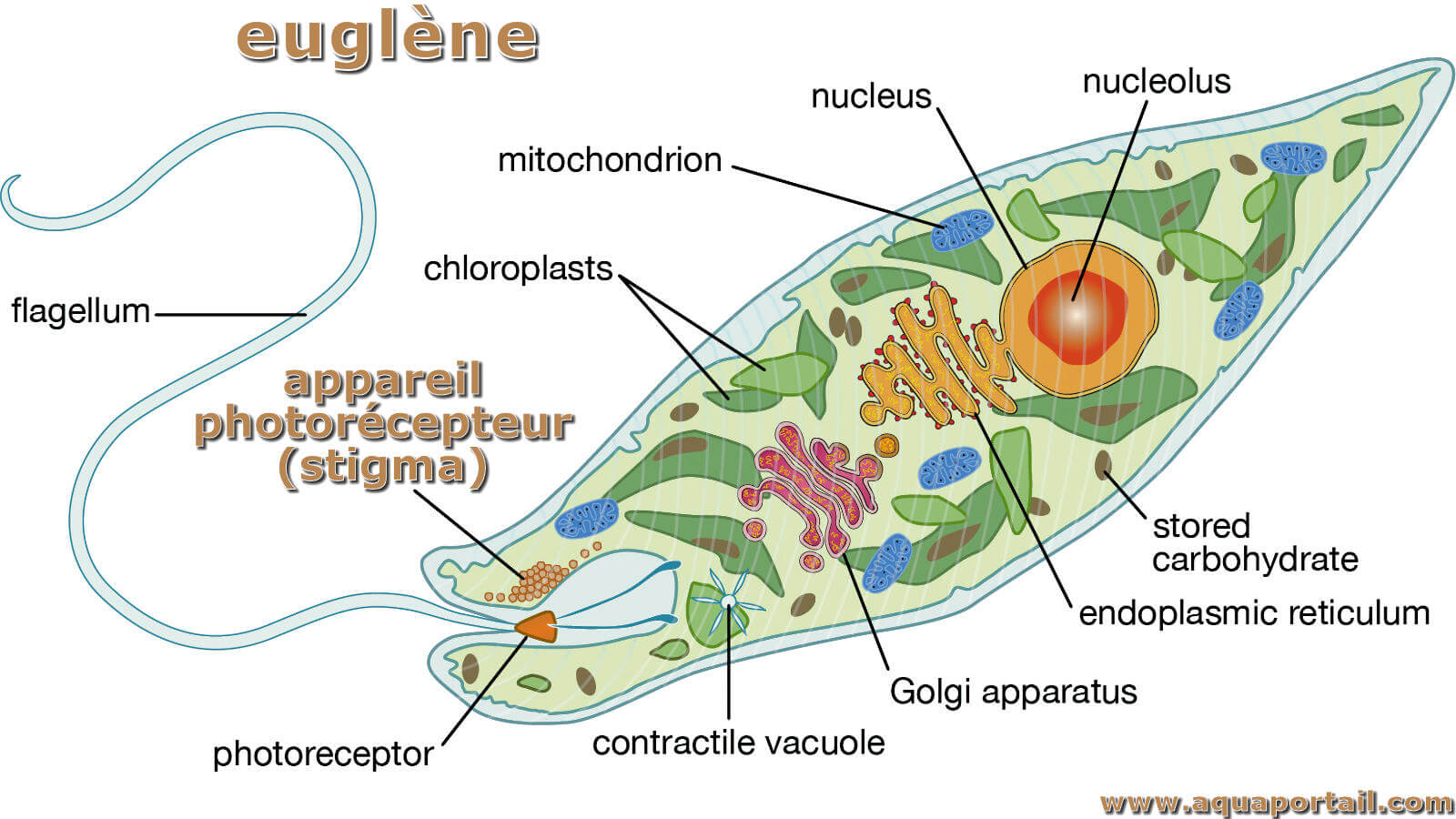

Chez les cellules flagellées des algues, voir l'appareil photorécepteur.

Photorécepteurs de l'oeil et la rétine

Les photorécepteurs sont les récepteurs spécialisés qui répondent à la lumière. Il existe deux types de photorécepteurs : les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont plus sensibles à la lumière, ce qui les rend principalement responsables de la vision dans des conditions de faible éclairage comme la nuit. Les cônes sont moins sensibles à la lumière et sont plus actifs à la lumière du jour. Les cônes sont également responsables de la vision des couleurs.

Les photorécepteurs rétiniens et la fovéa :

Les bâtonnets et les cônes sont répartis sur la rétine en différentes densités. Les cônes sont situés au niveau de la fovéa. Les tiges sont situées partout ailleurs. Le disque optique est dépourvu de tous les photorécepteurs puisque les fibres du nerf optique sortent de l'oeil à cet endroit.

Les bâtonnets et les cônes ont des apparences physiques différentes et jouent des rôles distincts dans le traitement visuel.

En plus d'avoir des fonctions visuelles différentes, les bâtonnets et les cônes sont également répartis sur la rétine en différentes densités. Les cônes se trouvent principalement dans la fovéa, la région de la rétine où l'acuité visuelle est la plus élevée. Le reste de la rétine est principalement constitué de bâtonnets. La région du disque optique n'a pas de photorécepteurs car les axones des cellules ganglionnaires quittent la rétine et forment le nerf optique.

Phototransduction

La phototransduction est la conversion de la lumière en une modification du potentiel électrique à travers la membrane cellulaire. Ce processus implique l'activation séquentielle d'une série de protéines de signalisation, conduisant à l'ouverture ou à la fermeture éventuelle de canaux ioniques dans la membrane cellulaire des photorécepteurs.

Les photorécepteurs sont responsables de la transduction sensorielle dans le système visuel, convertissant la lumière en signaux électriques dans les neurones. Pour nos besoins, pour examiner la fonction des photorécepteurs, nous allons A) nous concentrer sur la lumière noire et blanche (pas sur la vision des couleurs) et B) supposer que les cellules se déplacent d'une zone sombre à une zone claire ou vice versa.

Les photorécepteurs ne déclenchent pas de potentiels d'action; ils répondent aux changements de lumière avec des potentiels de récepteurs gradués (dépolarisation ou hyperpolarisation). Malgré cela, les photorécepteurs libèrent toujours du glutamate sur les cellules bipolaires. La quantité de glutamate libérée change avec le potentiel de membrane, de sorte qu'une hyperpolarisation entraînera une libération moindre de glutamate. Les photorécepteurs s'hyperpolarisent à la lumière et se dépolarisent dans l'obscurité. Dans les graphiques utilisés dans cette leçon, le potentiel de membrane de départ dépendra de la condition d'éclairage initiale.

Les photorécepteurs répondent avec des potentiels gradués lorsqu'ils passent de la lumière à l'obscurité ou vice versa. En passant de l'obscurité à la lumière, le photorécepteur s'hyperpolarise et la libération de glutamate diminue. En passant de la lumière à l'obscurité, le photorécepteur se dépolarise et la libération de glutamate augmente.

Dans l'obscurité, le photorécepteur a un potentiel membranaire plus dépolarisé que le neurone "typique" que nous avons examiné dans les chapitres précédents; le potentiel membranaire du photorécepteur est d'environ -40 mV. Les photorécepteurs ont des canaux cationiques ouverts qui permettent l'afflux de sodium et de calcium dans l'obscurité. Ces canaux sont activés par la présence de GMP cyclique (GMPc), une molécule importante dans les cascades de second messager qui est présente dans le photorécepteur dans l'obscurité.

Dans l'obscurité, le photorécepteur est dépolarisé en raison d'un afflux de sodium et de calcium à travers des canaux ioniques ouverts qui sont contrôlés par GMPc. Le photorécepteur a des niveaux élevés de GMPc lorsqu'il est dans l'obscurité. De plus, les protéines opsine, la transducine de la protéine G et la phosphodiestérase (PDE) sont toutes inactivées.

Lorsque le photorécepteur se déplace dans la lumière, la cellule s'hyperpolarise. La lumière pénètre dans l'oeil, atteint les photorécepteurs et provoque un changement de conformation dans une protéine spéciale appelée opsine. Ce changement active une protéine G appelée transducine, qui active ensuite une protéine appelée phosphodiestérase (PDE). La PDE décompose GMPc en GMP, et les canaux ioniques GMPc-dépendants qui étaient ouverts dans l'obscurité se ferment. La diminution du flux de cations dans la cellule provoque l'hyperpolarisation du photorécepteur.

La lumière atteignant le photorécepteur provoque un changement conformationnel de la protéine opsine, qui active la transduction de la protéine G. La transducine active la phosphodiestérase (PDE), qui convertit le GMPc en GMP. Sans GMPc, les canaux cationiques se ferment, stoppant l'afflux d'ions positifs. Il en résulte une hyperpolarisation de la cellule.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "photorécepteur".1 synonyme (sens proche) de "photorécepteur" :

- cellule photoréceptrice

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à PHOTORÉCEPTEUR sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot PHOTORECEPTEUR est dans la page 4 des mots en P du lexique du dictionnaire.

Mots en P à proximité

photophone photophore photophosphorylation photophyte photopolymérisation photorécepteurphotoréception photorespiration photos de fleurs photosphère photosymbiose

En rapport avec "photorécepteur"

L'appareil photorécepteur est une zone spécialisée contenant un pigment flagellaire photosensible (épaississement flagellaire, zone du plasmalemme, rétinoïde)...

La photoréception est transmise par des photorécepteurs disposés dans la rétine de yeux des vertébrés et chez les invertébrés.

La rétine est un organe essentiel de la vision, une couche de tissu à l'arrière de l'oeil qui détecte la lumière et envoie des images au cerveau.

Photo-apériodique se dit des plantes dont la floraison est indépendante de la photopériode.