La symbiose

Une symbiose est une association durable de deux organismes différents ne pouvant pas vivre l'un sans l'autre. Chacune des deux espèces hétérospécifiques tire un bénéfice de cette relation. Cette interaction biologique étroite est à long terme. Les deux symbiotes, qui dépendent l'un de l'autre, peuvent être de natures très variées : animaux, végétaux, bactéries.

La symbiose du poisson-clown avec une anémone de mer :

La symbiose est la cohabitation, en association plus ou moins intime ou en union étroite, de deux organismes différents (comme dans le parasitisme ou le commensalisme).

Généralités

La symbiose est l'un des nombreux modes de vie entre les membres de deux espèces différentes, y compris le mutualisme, le commensalisme et le parasitisme. Les associations positives (bénéfiques) et négatives (défavorables -compétition- à nuisibles -prédation-) sont donc incluses, et les membres sont appelés symbiotes. Le type spécifique de symbiose dépend du fait que l'un ou les deux organismes bénéficient de la relation.

Toute association entre deux populations d'espèces qui vivent ensemble est symbiotique, que l'espèce profite, soit nuisible ou n'ait aucun effet l'une sur l'autre.

Ex. : La symbiose de ce couple de Premnas biaculeatus avec une anémone de mer Heteractis magnifica est obligatoire en milieu océanique. En symbiose, les deux espèces se protègent mutuellement des prédateurs. L'anémone fournit au poisson-clown une protection et un abri, et le poisson-clown fournit les nutriments de l'anémone sous forme de déchets tout en effrayant les poissons prédateurs potentiels.

Concept symbiotique

Les symbioses sont des résultantes strictes ou facultatives d'une association étroite, de contact, à bénéfice réciproque, de deux organismes, ou dans des cas extrêmophiles, une symbiose sera une association d'espèces, indispensable à la survie de chacune, souvent pour deux organismes vivant en interdépendance nutritionnelle.

Au sens strict (français), les symbioses sont des associations durables entre deux organismes d'espèces différentes appelés symbiotes, qui en tirent chacun des avantages. Ex. : les lichens, une mycorhize, une nodosité.

En 1877, le botaniste A. Bennett a utilisé le mot symbiose, lequel était auparavant utilisé pour décrire les personnes vivant ensemble en communauté, pour décrire le mutualisme relationnel des lichens. En 1879, le mycologue allemand Heinrich Anton de Bary donne pour définition la faculté "de vivre ensemble d'organismes contraires", introduisant ici une notion de cohabitation au sein d'une biocénose d'envergure limitée à deux organismes.

La définition de la symbiose est controversée parmi les scientifiques. Certains croient que la symbiose ne se réfère qu'à des mutualismes persistants, tandis que d'autres croient que cela devrait s'appliquer à tous les types d'interactions biologiques persistantes comme le mutualisme, le commensalisme, le parasitisme (antonyme de symbiose) et l'inquilisme.

Types de symbioses en biologie

Les relations symbiotiques incluent ces associations dans lesquelles un organisme vit sur un autre avec l'ectosymbiose (comme le gui sur un arbre), ou lorsqu'un organisme vit à l'intérieur de l'autre partenaire avec l'endosymbiose, tels que les lactobacilles et d'autres bactéries chez l'homme ou la zooxanthelle Symbiodinium dans les coraux. Une symbiose est également classée par l'attachement physique des organismes, pour laquelle l'union des corps des organismes est appelée symbiose conjonctive, et la symbiose dans laquelle ils ne sont pas en union est appelée symbiose disjonctive

Au sens large, les symbioses définissent toute association durable entre deux organismes hétérospécifiques. La symbiose peut être classée :

- Assister à la relation spatiale entre les organismes participants : l'ectosymbiose et l'endosymbiose. Dans l'ectosymbiose, le symbiote vit sur le corps, à l'extérieur de l'organisme hôte, à l'intérieur de la surface du tube digestif ou du canal des glandes exocrines. Dans l'endosymbiose, le symbiote vit soit dans les cellules de l'hôte, soit dans l'espace qui les sépare.

- Du point de vue des coûts et des avantages obtenus par chacun des participants, les relations symbiotiques dans la nature peuvent être classées comme mutualisme, commensalisme et parasitisme. Dans le mutualisme les deux espèces bénéficient réciproquement l'une de l'autre; dans le commensalisme, la relation est bénéfique pour l'un et indifférente pour l'autre; et dans le parasitisme, la relation est positive pour l'un, mais nuisible pour l'autre.

- Les symbioses peuvent être facultatives ou obligatoires, ou en distinguant si elles sont permanentes ou temporaires.

- De même, une symbiose de la transmission verticale peut être distinguée, dans laquelle il y a un transfert direct de l'infection des organismes hôtes à leur descendance, et une symbiose de transmission horizontale, dans laquelle le symbiote est acquis du milieu. environnement dans chaque génération.

Exemples dans la nature

Les lichens sont des organismes symbiotiques caractéristiques, probablement le produit de la symbiose entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. De nombreux types structurels de lichens peuvent être distingués : des plus simples, où les champignons et les algues se rencontrent avec désinvolture, aux plus complexes, où leurs symbiotes donnent naissance à un thalle morphologiquement très différent de celui qu'ils forment séparément, et où on trouve une algue formant une couche sous la protection du champignon. Les produits de la symbiose sont exceptionnellement résistants aux conditions environnementales défavorables et sont donc capables de coloniser des écosystèmes très divers, les trouvant dans des niches écologiques de conditions extrêmes.

De nombreux coraux, ainsi que d'autres groupes de cnidaires tels que Aiptasia (un genre d'anémones de mer), forment une relation symbiotique avec une classe d'algues, les zooxanthelles, du genre Symbiodinium, un dinoflagellé. Aiptasia, un parasite connu parmi les amateurs d'aquariums avec coraux, sert d'organisme modèle précieux dans l'étude de la symbiose cnidaires-algues. Typiquement, chaque polype abrite une espèce d'algue. Grâce à la photosynthèse, ceux-ci fournissent de l'énergie au corail, et aident à la calcification. Jusqu'à 30 % du tissu d'un polype peuvent être des matières végétales.

De nombreux organismes présentent des associations symbiotiques avec des bactéries qui effectuent une chimiosynthèse. Les premiers à être découverts dans les années 1980 sont les vers tubulaires géants des sources océaniques hydrothermales.

Un exemple typique de symbiose comportementale est la relation entre l'anémone de mer et le crabe boxeur : le crabe "offre" le déplacement à l'anémone qui, elle, lui offre une protection avec ses tentacules toxiques. Un autre exemple concerne des gobies marins comme le gobie symbiotique de Randall qui s'associe avec une crevette aveugle. La crevette creuse un terrier avec ses pattes et permet au poisson de l'occuper aussi. En retour, il agit comme un guide, guidant les crevettes dans la recherche de nourriture. La crevette touche avec ses antennes la queue du poisson et elle la bouge quand elle détecte un danger : dans ce cas, les deux se retirent dans le terrier.

Différents degrés d'intégration symbiotique sont représentés par les termites et les communautés bactériennes logées dans leur système digestif et qui leur permettent de digérer le bois. Chez diverses espèces, le degré d'intégration génétique est également différent.

Les ruminants ont également des communautés de micro-organismes qui leur permettent de digérer la cellulose des herbes.

Nous, l'espèce humaine, sommes constitués par de nombreuses communautés de bactéries; 10 % de notre poids sec correspond aux micro-organismes qui maintiennent différentes relations symbiotiques avec nous. En outre, 250 de nos gènes correspondent au matériel génétique des bactéries.

La mycorhize est également importante en tant qu'association symbiotique.

Symbiose et nouveauté biologique

Il y a nouveauté biologique quand un individu acquiert de nouvelles caractéristiques héritées à leur tour par leurs descendants. L'adaptation mutuelle des symbiotes suppose une transformation des deux qui altère leurs caractéristiques et peut être observée des générations passées stables. Ceux dans lesquels il peut être prouvé qu'ils sont héréditaires doivent être considérés comme des nouveautés biologiques.

De plus, les processus symbiotiques seraient une source directe de nouveauté biologique dans les cas où le transfert génétique existe; les gènes ou ensembles de gènes sont transmis horizontalement entre les symbiotes leur donnant de nouvelles caractéristiques qui seraient héréditaires. La symbiogenèse serait la source de la nouveauté biologique la plus radicale à travers ce transfert horizontal de gènes, aboutissant à un nouvel individu avec les symbiotes faisant partie de la nouvelle individualité.

Perte de la symbiose

Les relations symbiotiques peuvent être des mesures utiles de la santé d'un écosystème. Par exemple, de grandes étendues de récifs coralliens sont gravement endommagées ou mortes en raison des récentes augmentations de la température des océans dues au changement climatique. L'augmentation de la température induit le corail à expulser les algues qui vivent en mutualisme en leur sein. Sans leurs algues, les coraux deviennent blancs et meurent.

Cette perte de symbiose est un signe précoce d'une détérioration de la santé des coraux et témoigne de l'importance non seulement d'étudier la symbiose dans les environnements marins, mais aussi d'examiner les impacts négatifs que les humains peuvent avoir sur ces interactions.

Symbiose entre deux personnes

En psychologie, être en symbiose avec quelqu'un décrit un phénomène d'osmose, de relation privilégiée entre deux personnes. Par exemple, entre une mère et son enfant. Cette forme de symbiose psychologique peut amener à une dépendance et parvenir à une relation de dominant-dominé.

En rapport avec "symbiose"

Une symbiose lichénique concerne les lichens et les formes variées de symbioses. Il existe des preuves pour suggérer que le lichen est une symbiose parasitaire...

Une aposymbiose, au contraire d'une endosymbiose, est une symbiose externe, n'impliquant pas la présence d'un organisme à l'intérieur de l'autre.

L'ectosymbiose est la coexistence de deux espèces, en relation interspécifique appelée symbiose, qui sont étroitement liées, mais l'un reste à l'extérieur...

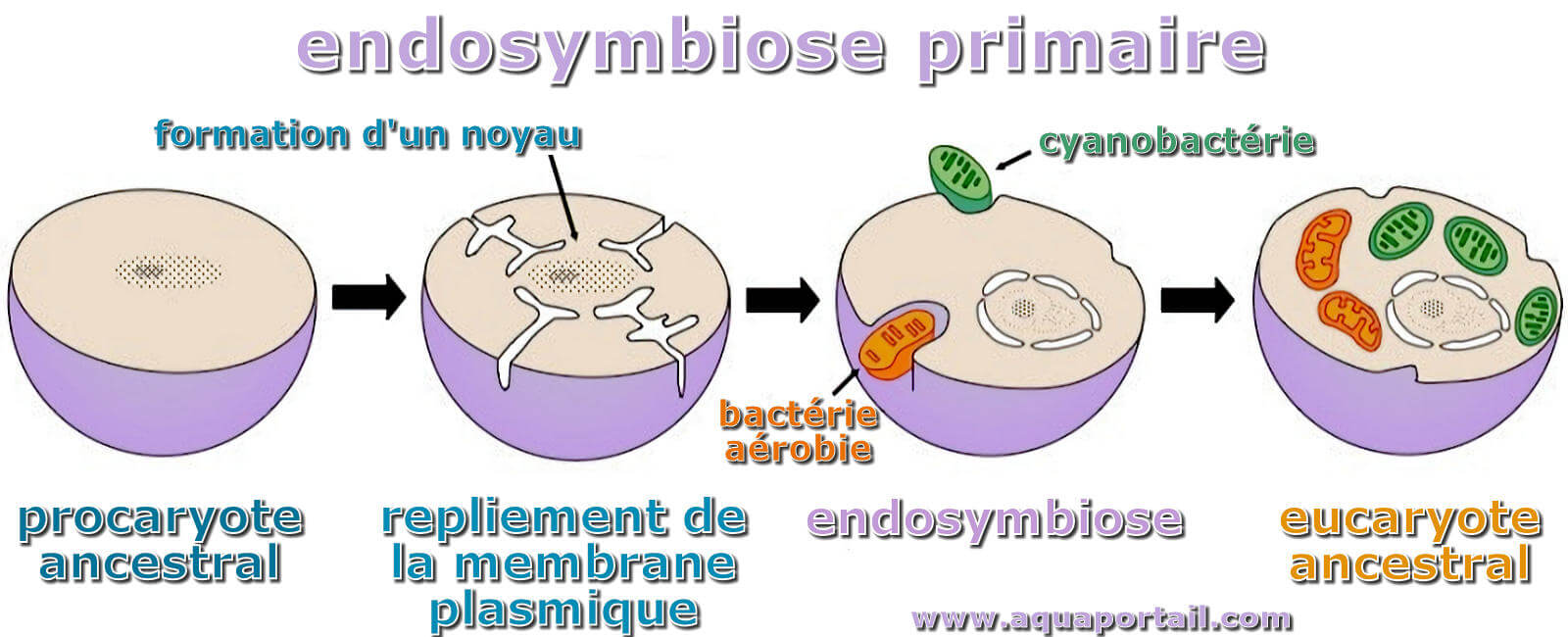

Une endosymbiose est une théorie postulant que les plastes et les mitochondries des cellules eucaryotes dérivent de bactéries endosymbiotiques.