Phénomène d'Arthus

Définition

Le phénomène d'Arthus (réaction d'Arthus) est une inflammation et nécrose au site de l'injection d'un sérum étranger, dues à la formation d'un complexe antigène-anticorps. Ce phénomène est une réaction d'hypersensibilité locale de type III. La réaction d'Arthus a lieu sur un site local dans et autour des parois des petits vaisseaux sanguins. Elle est le plus souvent mise en évidence au niveau cutané.

Schéma du phénomène (réaction) d'Arthus :

Schéma d'une réaction d'Arthus avec l'inflammation des vaisseaux sanguins et des tissus causée par des complexes immuns.

Explications

La réaction d'Arthus classique a été décrite comme une réaction inflammatoire dermique due à la formation locale de complexes immuns après des injections sous-cutanées ou intradermiques répétées d'antigènes étrangers. Il a servi de modèle pour l'inflammation induite par les complexes immuns et on pense que le mécanisme implique l'activation du système du complément.

Une réaction d'Arthus intervient avec une inflammation causée par des complexes immuns. Les complexes immuns peuvent activer le système du complément, entraînant la production de C3a et C5a inflammatoires. Les CI peuvent provoquer l'agrégation des plaquettes sur l'endothélium et également déclencher la libération de médiateurs inflammatoires et cytotoxiques à partir des cellules effectrices indiquées (par exemple, les neutrophiles, les monocytes/macrophages et les mastocytes), ainsi que les cellules endothéliales.

La migration des leucocytes sanguins vers les tissus intervient par chimiokinèse, régie par l'expression induite de chimiokines et de molécules d'adhésion cellulaire. Les cellules migrantes comprennent les cellules B qui, en tant que plasmocytes, produisent des auto-anticorps, entraînant la formation locale de complexes immuns, et les cellules dendritiques qui peuvent être chargées d'auto-antigènes et aider à la propagation de la réponse auto-immune.

Réaction immunologique

La réaction d'Arthus classique implique l'injection répétée d'un antigène étranger dans la peau d'un animal de laboratoire jusqu'à ce que des anticorps circulants dirigés contre l'antigène se développent et réagissent avec les antigènes au site d'injection pour produire une inflammation aiguë médiée par un complexe immun.

En immunologie, la réaction d'Arthus est une classe locale de réaction d'hypersensibilité de type III. Il s'agit d'une zone localisée de nécrose tissulaire due à une vascularite aiguë due à des immunocomplexes, apparaissant généralement sur la peau. L'administration cutanée répétée d'un antigène étranger entraîne une augmentation de la synthèse d'anticorps spécifiques; lorsqu'ils sont abondants, ils se lient à l'antigène au site d'injection, provoquant des lésions cutanées.

Lésion d'Arthus

Contrairement aux réactions de type I médiées par les IgE, qui apparaissent immédiatement, la lésion d'Arthus se développe en quelques heures et culmine entre 4 et 10 heures après l'injection d'antigène. La réaction existe parce que :

- La formation ou la sédimentation des immunocomplexes est extrêmement localisée (par exemple, injection intracutanée d'antigène dans des hôtes précédemment sensibilisés portant l'anticorps circulant approprié).

- L'antigène pertinent est planté (déposé) uniquement à l'intérieur d'un tissu particulier (par exemple, le glomérule rénal), avec formation ultérieure du complexe immun in situ.

En tant que réaction de type III, la réaction d'Arthus est basée sur une réponse immunitaire contre les antigènes solubles. Voici les IgG - anticorps formés. Si l'antigène en question est à nouveau injecté par voie sous-cutanée après que la réponse immunitaire ou la sensibilisation a eu lieu, les anticorps IgG formés peuvent se diffuser dans le tissu et se lier à l'antigène administré localement. Parce que seule une petite quantité d'antigène est injectée par voie sous-cutanée, les complexes immuns ne se forment que localement. Ces complexes immuns peuvent être attachés aux récepteurs FcγRIII des mastocytes ou aux leucocytes attachés. Une réaction inflammatoire locale est déclenchée, qui se manifeste par une perméabilité vasculaire accrue (formation de papules). Le maximum de cette réaction est atteint au bout de 3 à 8 heures, après 48 heures il disparaît à nouveau.

Histoire

Le phénomène doit son nom au physiologiste français Nicolas Maurice Arthus (1862–1945), qui a découvert en 1903 que chez des animaux expérimentaux précédemment sensibilisés, après que l'antigène en question a été injecté à nouveau, de graves réactions inflammatoires surviennent près du site d'injection.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "phénomène d'Arthus".1 synonyme (sens proche) de "phénomène d'Arthus" :

- réaction d'Arthus

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à PHÉNOMÈNE D'ARTHUS sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression PHENOMENE D'ARTHUS est dans la page 3 des mots en P du lexique du dictionnaire.

Mots en P à proximité

phénocristal phénogramme phénol phénolique phénologie phénomène d'Arthusphénomène de la croix noirephénomène naturel phénotype phénotype autosomiquephénotype commun

En rapport avec "phénomène d'Arthus"

Une alcali réaction est une réaction chimique dans les bétons avec les composés du ciment, entre la silice de granulats et les alcalins de la pâte de ciment.

centres réactionnels de la photosynthèse

Les centres réactionnels de la photosynthèse sont des centres privilégiés de la photosynthèse où des réactions d'oxydoréduction interviennent.

L'inflammation est un processus immunitaire par lequel les globules blancs d'un organisme et les matériels fabriqués protègent des infections issues...

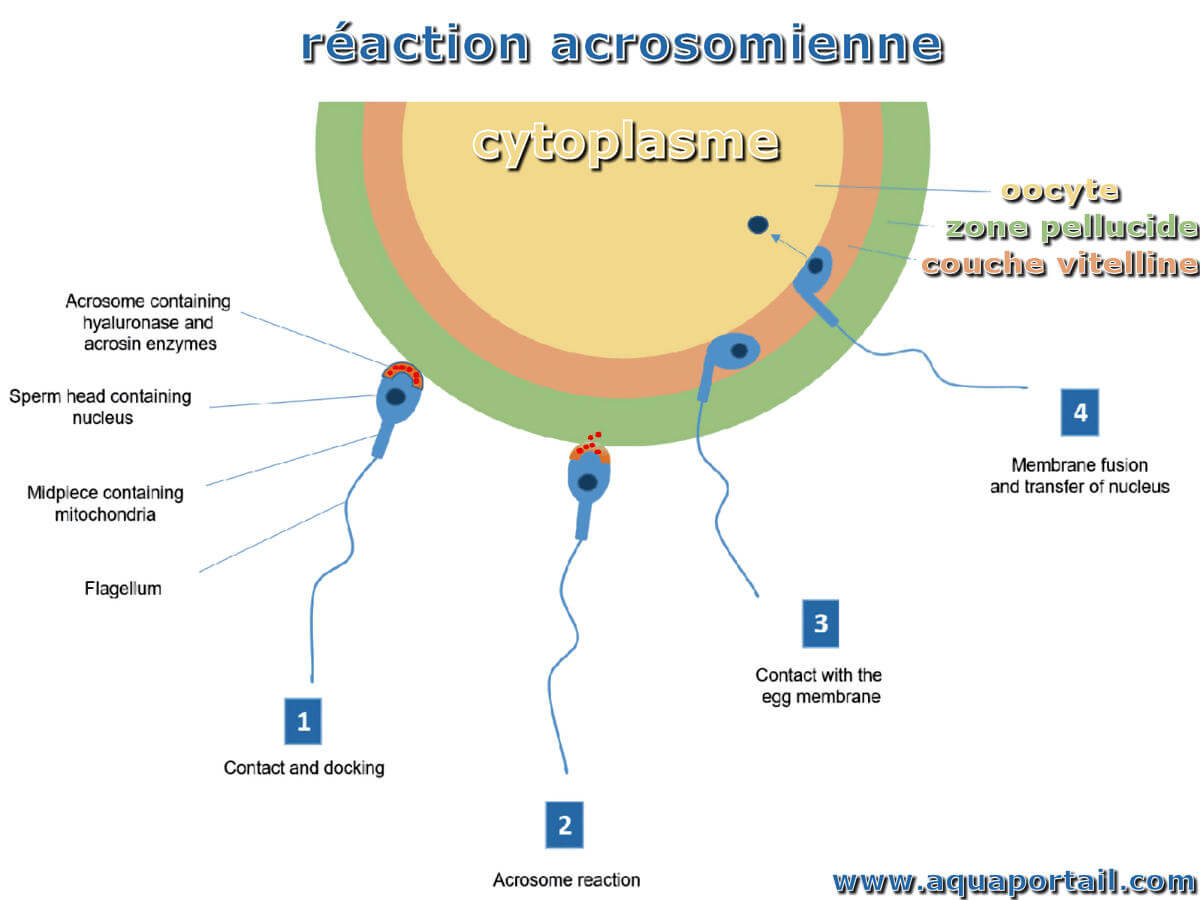

Une réaction acrosomienne (réaction acrosomique) est en lien avec l'acrosome. Cette réaction est un processus de la fécondation qui a obligatoirement lieu...