Parthénogenèse

Définition

La parthénogenèse désigne la capacité d'un organisme femelle, qu'il soit animal ou végétal, à se reproduire de manière autonome, sans intervention d'un partenaire pour féconder un ovule. Contrairement à l'autofécondation, qui implique la présence des deux sexes sur un même individu, la parthénogenèse concerne uniquement les femelles. Ainsi, tandis que l'autofécondation représente un mode de reproduction sexuée, la parthénogenèse relève d'une reproduction asexuée.

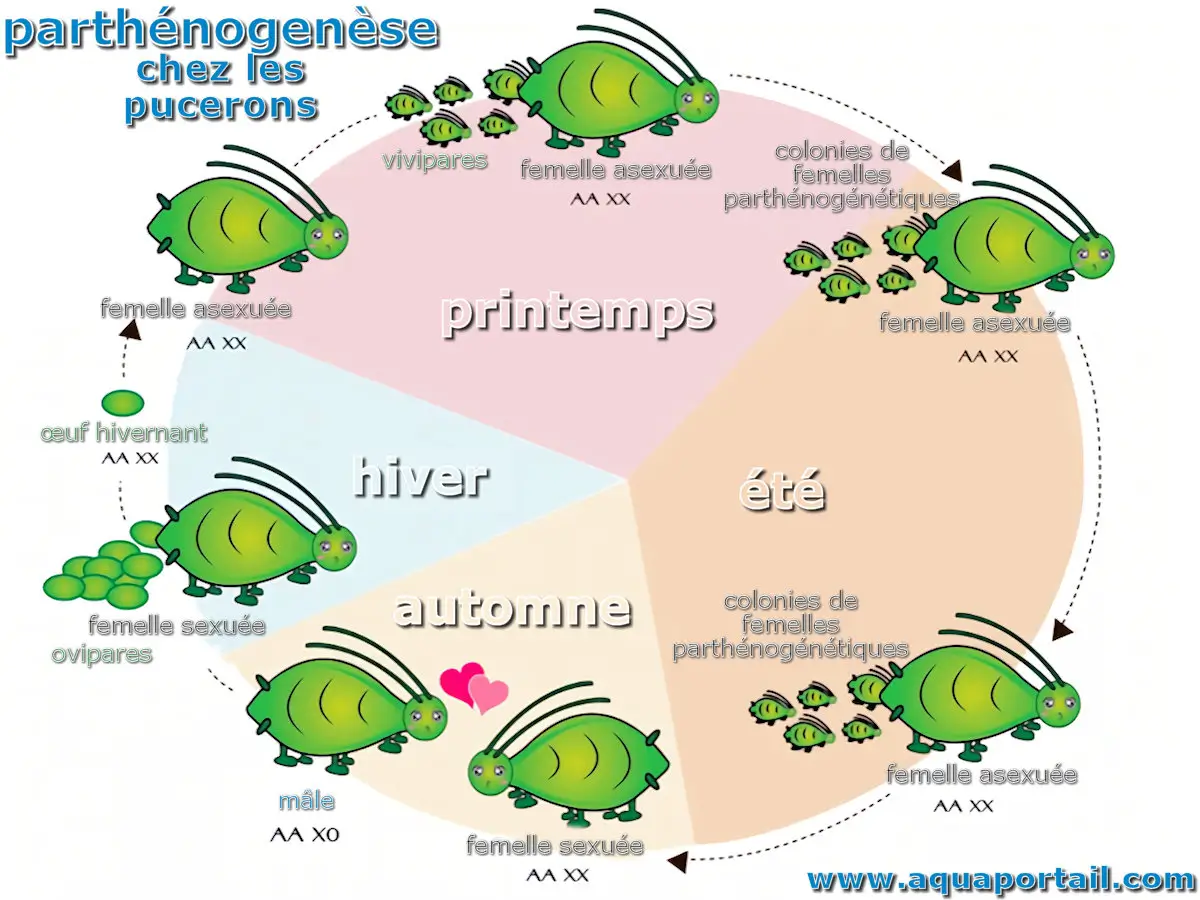

Le cycle de parthénogenèse des pucerons :

La parthénogenèse est un mode de reproduction monoparental qui repose sur le développement d'un gamète femelle non fécondé par un gamète mâle. Lorsqu'elle intervient de manière régulière, continue et naturelle dans le cycle biologique de certains animaux, on parle de parthénogenèse naturelle. Celle-ci peut être divisée en deux catégories : complète et incomplète.

Explications

La parthénogenèse constitue un processus où des espèces habituellement sexuées se reproduisent asexuellement, sans qu'il y ait de fécondation. Cette reproduction est exclusivement assurée par les femelles. L'ovule se développe sans être fécondé par un gamète mâle.

On observe différents types de parthénogenèse chez plusieurs groupes d'organismes. Elle existe avec une certaine fréquence chez des invertébrés comme les plathelminthes, rotifères, tardigrades, crustacés et insectes, ainsi que chez certains amphibiens et reptiles. Ce phénomène est plus rare chez les poissons, exceptionnel chez les oiseaux et peut parfois se rencontrer chez les plantes.

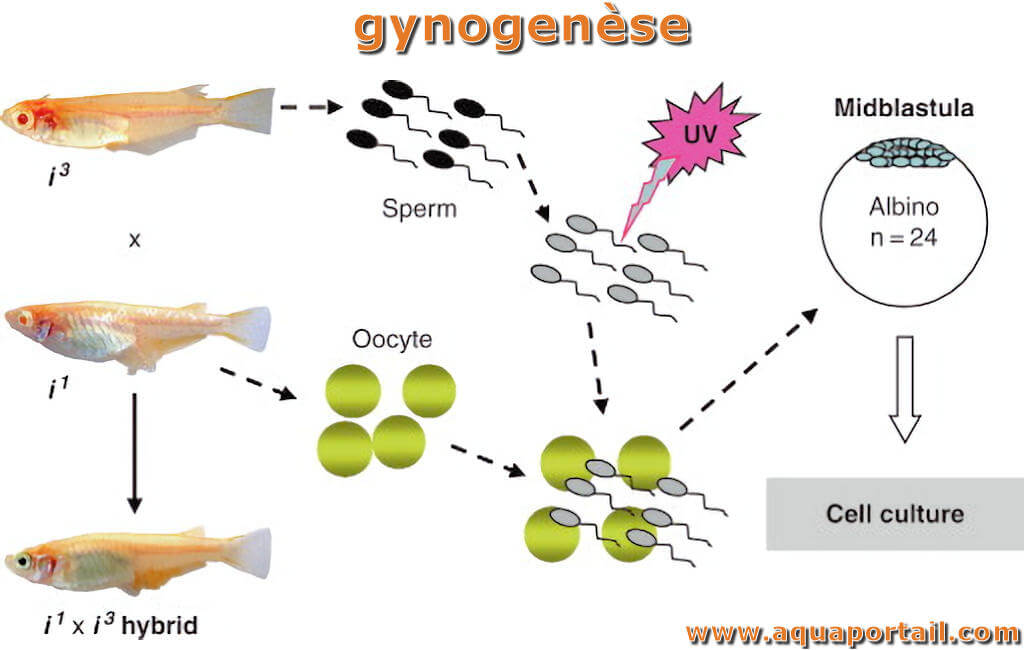

La parthénogenèse est déclenchée par la segmentation de l'ovule non fécondé. Cette activation peut être provoquée par des facteurs environnementaux, des agents chimiques ou des stimuli comme des chocs électriques, entre autres. Dans certaines situations, comme chez certaines espèces de poissons, un phénomène apparenté à la parthénogenèse, appelé geitonogamie, peut survenir avec une interaction ou une fusion avec un gamète mâle.

Toutefois, même si ce contact est nécessaire, la fécondation n'est pas totalement aboutie; il est possible que le matériel génétique du gamète mâle n'intervienne pas dans le génome final. Chez certaines espèces animales et dans des conditions spécifiques, un oeuf peut ainsi donner naissance à un nouvel individu sans avoir été fécondé par un spermatozoïde.

Le produit, appelé parthénote, ne peut pas porter des chromosomes spécifiquement masculins. Selon le mode de détermination du sexe, les descendants peuvent se limiter à juste l'un d'eux, comme avec les abeilles et autres insectes Hyménoptères, où les femelles sont diploïdes (à partir d'oeufs fécondés) et les mâles haploïdes (parthénogenèse).

Bien que la procédure ait été artificiellement essayée avec des gamètes mâles, aucune expérience n'a pas encore réussi à développer des embryons, car les cellules mâles sont généralement réduites à la seule fonction d'imprégnation, tandis que la femelle est caractéristique des totipotences.

Types de parthénogenèse

On distingue plusieurs sortes de parthénogenèses, selon que celle-ci donne naissance à des mâles exclusivement, ou à des femelles seulement, ou encore à des mâles et des femelles, mais aussi selon qu'elle soit accidentelle, artificielle, cyclique, constante, diploïde, facultative, géographique, haploïde, masculine, polyploïde, régulière, rudimentaire, sporadique...

Voir aussi la gynogenèse, l'androgenèse et l'hybridogenèse.

On distingue donc :

- la parthénogenèse rudimentaire, si l'ovule avorte;

- la parthénogenèse occasionnelle ou accidentelle, si elle n'est pas la norme;

- la parthénogenèse régulière ou normale, si elle est constante. Elle est obligatoire si elle concerne tous les oeufs ou facultative si elle concerne certains oeufs seulement. Elle est cyclique si les générations parthénogénétiques alternent avec d'autres qui ne le sont pas;

- la parthénogenèse géographique, si elle existe en fonction du lieu où l'individu se trouve;

- la parthénogenèse larvaire ou pédogenèse, lorsqu'elle a lieu à l'état larvaire.

La parthénogenèse fait partie des modes de propagation des coraux, mais c'est aussi le cas de nombreux invertébrés comme pour l'écrevisse marbrée Procambarus marmor qui s'auto-reproduit ainsi. En botanique, certains groupes de végétaux font intervenir des parthénospores.

Selon que la méiose existe ou ne peut pas être distinguée, les types de parthénogenèses sont :

- la parthénogenèse diploïde améiotique : il n'y a pas de méiose et l'oeuf est formé par mitose et par conséquent est diploïde. Il peut être considéré comme une reproduction asexuée en l'absence de cellules haploïdes. Ce type est connu dans certains plathelminthes, rotifères, crustacés, insectes et amphibiens;

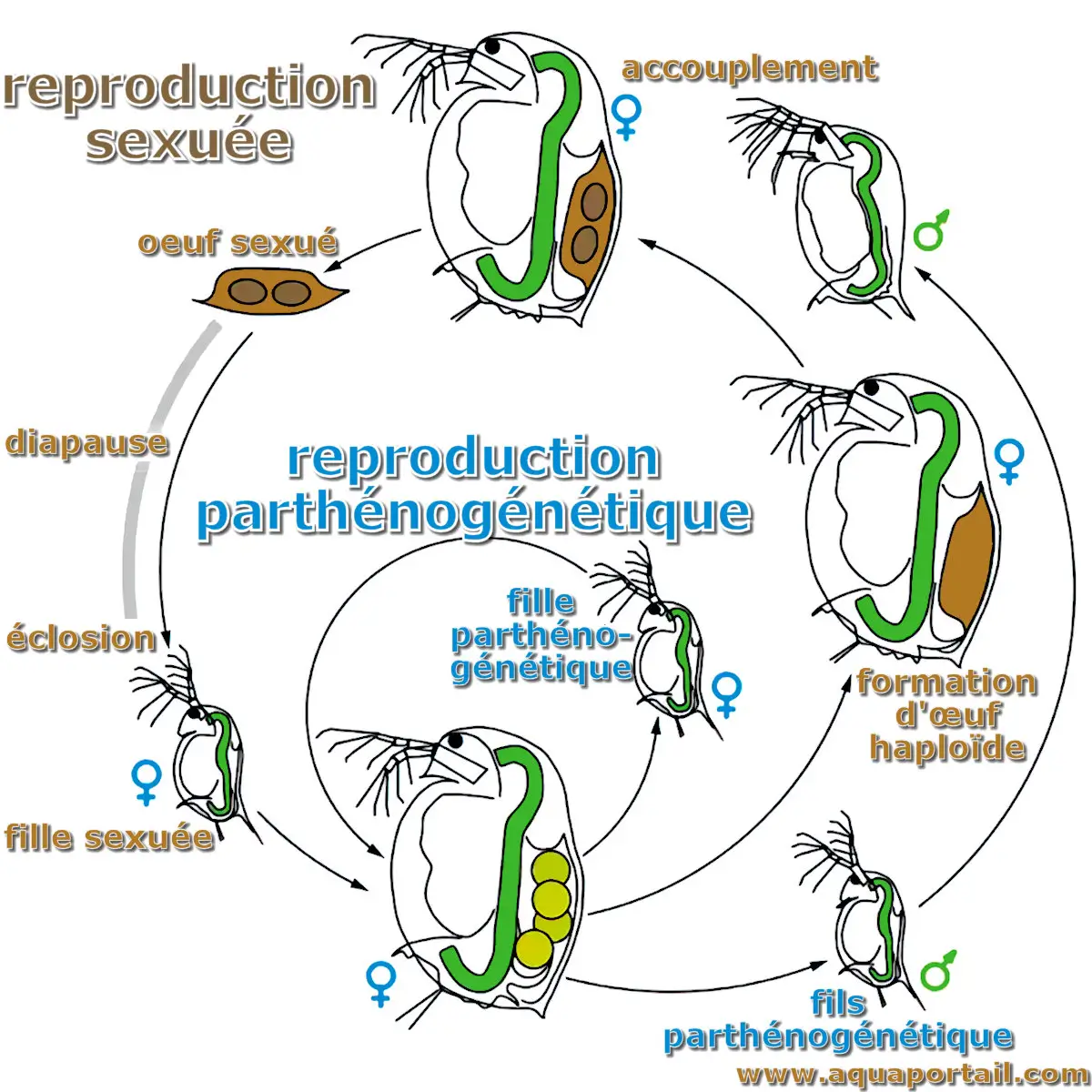

- la parthénogenèse haploïde méiotique : un oeuf haploïde est formé par la méiose qui se développe sans être fécondé. Cette forme est constatée chez certains plathelminthes, rotifères, annélides, des insectes (abeilles, guêpes, fourmis), poissons, amphibiens et reptiles. Bien qu'il n'y ait pas syngamie, la méiose intervient, et donc la recombinaison. Ce type peut donc être considéré comme un moyen de reproduction sexuée. Parfois, l'individu est haploïde, bien que recombinant; d'autres fois, l'état diploïde est récupéré par la duplication des chromosomes; c'est le cas de certains insectes, chez lesquels l'oeuf "n" résultant, se recombine avec son propre corps polaire, également "n", en formant à nouveau une cellule diploïde, à partir de laquelle émerge un adulte diploïde. Dans ce dernier, même si un gamète femelle haploïde produit un individu dans tous les cas, trois types existent :

- arrhénotoque : type de parthénogenèse où la progéniture parthénogénétique est mâle et la femelle l'est par la reproduction sexuée. Elle existe avec la grande majorité des hyménoptères.

- thélytoque : type de parthénogenèse où la progéniture est une femelle.

- amphitoque ou deutérotoque : type de parthénogenèse où la semence est composée d'individus des deux sexes. Elle existe chez certains cladocères parmi d'autres groupes.

Il existe de nombreux animaux parthénogénétiques, de façon assez surprenante parfois : poules, dindons, phasmes, escargots, dragon de Komodo, requins... le phénomène de parthénogenèse végétale existe.

Parthénogenèse humaine

la parthénogenèse chez l'homme ne produit jamais d'embryons viables, car les oeufs non fécondés manquent d'instructions spécifiques sur l'expression des gènes à partir du sperme. En général, nos cellules ont deux copies fonctionnelles de chaque gène, l'une héritée de la mère et l'autre du père.

Des événements parthénogénétiques et androgénétiques spontanés surviennent chez l'homme, mais ils entraînent des tumeurs : respectivement le tératome ovarien et la môle hydatiforme.

Exemple avec la parthénogenèse chez les geckos

La parthénogenèse des reptiles Gekkonidae :

Le gecko Lepidodactylus lugubris est une espèce se reproduisant par parthénogenèse. L'origine de cette évolution montre que huit espèces de geckos, des gekkonidés, sont actuellement connues pour avoir des populations totalement ou partiellement composées de femelles parthénogénétiques, c'est-à-dire sans aucune intervention des mâles, même quand ces derniers existent.

La distribution géographique de ces espèces de reptiles Lacertilia sont souvent chevauchantes ou confondues et leur origine phylogénétique toujours asiatique, australasienne ou océanienne. Ceci provient d'un artefact lié à la connaissance imparfaite de la reproduction des lézards. Ainsi, il est très probable que des formes unisexuées soient encore prochainement découvertes parmi les geckos africains.

La répartition géographique des geckos parthénogénétiques est, selon les cas, limitée à une île (Taïwan, Hemidactylus stejnegeri), à un continent (Australie, Heteronotia binoei), au sud-est asiatique seulement (Hemidactylus vietnamensis et H. karenorum), à l'Océanie seulement (Nactus pelagicus) ou alors au sud-est asiatique et à l'Océanie (Hemidactylus garnotii). Cependant, certains de ces Geckos occupent une aire beaucoup plus vaste qui englobe à la fois l'océan Indien, l'Australasie et l'Océanie (Lepidodactylus lugubris et Hemiphyllodactylus typus).

Toutes les formes étudiées en détail montrent clairement que l'unisexualité est apparue par hybridation de deux espèces cytogénétiquement et/ou biochimiquement différentes. L'unisexualité ne semble s'exprimer que très exceptionnellement par rapport au nombre possible de ces hybridations. Les milieux insulaires, qui favorisent l'isolement géographique de formes proches phylogénétiquement, semblent propices à l'apparition de l'unisexualité par contact secondaire de formes autrefois séparées. L'unisexualité semble récente chez les formes actuelles (quelques milliers d'années). Dans de nombreux cas, on peut mettre en évidence une diversité clonale qui varie considérablement selon le taxon, mais aussi selon la technique utilisée pour la détecter (greffes de peau; cytogénétique = caryotypes; biochimie; morphologie).

Les clones triploïdes, qui n'existent pas dans tous les cas, sont issus d'un croisement supplémentaire entre un mâle bisexué avec un clone diploïde (unisexué). Si ce mâle appartient à l'une des deux espèces parentales du clone diploïde, les triploïdes auront alors un jeu de chromosomes en deux exemplaires. Par contre, si ce mâle appartient à une troisième espèce proche, les clones triploïdes résultants présenteront trois jeux de chromosomes différents et reconnaissables. Les deux cas se rencontrent chez les Lézards unisexués.

L'analyse détaillée de l'ensemble des connaissances accumulées durant nos travaux et les données de la littérature nous permettent de formuler la première fois des hypothèses originales sur l'évolution spatiale et temporelle de l'unisexualité chez les Geckos. Ainsi, les résultats convergent tous pour montrer que l'évolution de l'unisexualité est un processus dynamique qui implique l'apparition et la disparition d'un grand nombre de lignées au sein d'un complexe unisexué- bisexué donné (clones diploïdes et triploïdes; espèces bisexuées parentales des clones ou non parentales mais proches phylogénétiquement; hybrides stériles entre mâles bisexués et femelles parthénogénétiques).

Ainsi, les clones diploïdes semblent être éliminés par les clones triploïdes, tandis que tous deux éliminent les formes bisexuées qui sont à leur origine, mais aussi d'autres formes bisexuées apparentées. Les clones triploïdes seront, avec le temps, les seuls survivants dans un complexe unisexué-bisexué donné, puis disparaîtront progressivement du fait de l'impossibilité pour eux de renouveler leur génome (élimination des clones diploïdes et des formes bisexuées).

Tous les cas d'unisexualité actuellement connus chez les Geckos correspondent en fait à un complexe unisexué-bisexué. Il inclut plusieurs clones diploïdes et/ou triploïdes, de nombreuses espèces bisexuées, qu'elles soient connues ou encore non distinguées, ou éteintes, et quelquefois des hybrides stériles. Leur étude, qui ne fait que commencer dans la plupart des cas, est riche en enseignements et particulièrement passionnante scientifiquement.

Elle peut aboutir, comme avec Lepidodactylus lugubris, à la reconnaissance d'un grand nombre d'espèces bisexuées jusqu'alors inconnues, beaucoup d'entre-elles maintenant rares ou éteintes et seulement présentes dans les collections des grands muséums mondiaux.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "parthénogenèse".6 synonymes (sens proche) de "parthénogenèse" :

3 antonymes (sens contraire) :

Les mots ou les expressions apparentés à PARTHÉNOGENÈSE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot PARTHENOGENESE est dans la page 2 des mots en P du lexique du dictionnaire.

Mots en P à proximité

pars distalis pars intercerebralis parthanatose parthénocarpie parthénocarpique parthénogenèseparthénogénétique parthénospore particulairepartie ventrale partie viscérale

En rapport avec "parthénogenèse"

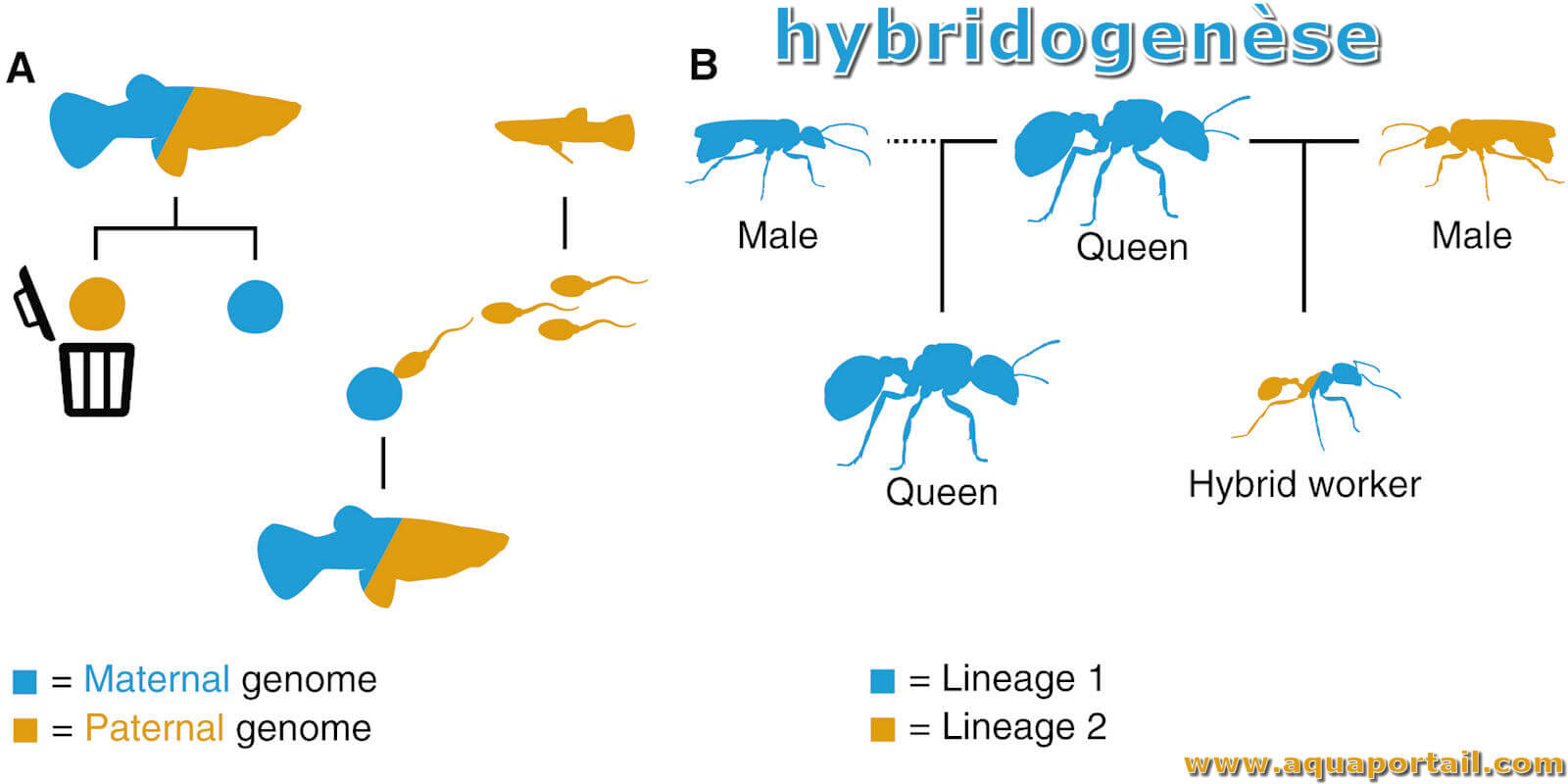

L'hybridogenèse est une forme inhabituelle de reproduction trouvée chez les hybrides entre différentes espèces.

Un organisme parthénogénétique est un animal invertébré capable de se reproduire sans fécondation, bien que l'espèce à laquelle il appartient soit...

L'androgenèse est la production d'une descendance androgène qui n'a que le génome paternel.

La gynogenèse est un processus de développement d'ovules sans contribution génétique paternelle.