Zone hyporhéique

Définition

La zone hyporhéique est une zone en dessous et à côté du lit d'un ruisseau d'eau douce, où il y a mélange des eaux souterraines profondes et des eaux de surface. Cette région est un compartiment sous-fluvial, un habitat écologique du système de cavités dans la roche sédimentaire non consolidée (le sédiment fluviatile).

Exemple de zone hyporhéique :

La zone hyporhéique est la zone d'échange rapide où l'eau entre et sort du lit du cours d'eau et transporte les gaz dissous, les solutés, les contaminants, les microorganismes et les particules. Selon la géologie et la topographie sous-jacentes, la zone hyporhéique peut ne mesurer que quelques centimètres de profondeur, ou s'étendre jusqu'à 10 mètres de profondeur latéralement ou profondément.

Hyporhéique

Un habitat hyporhéique se dit du milieu existant dans les interstices d'un sédiment saturé en eau. Une zone hyporhéique existe sous un estuaire dominé par une rivière et qui s'étend sur la frontière eau douce/eau saumâtre/eau salée.

Pour plus de détails, voir l'eau saumâtre, la zone d'eau saumâtre et la description de l'eau douce. La zone hyporhéique de l'estuaire n'est donc pas seulement influencée par les eaux de surface et, vraisemblablement, les échanges estuariens d'eaux souterraines, mais est encore compliquée, biologiquement, par un gradient de salinité qui la traverse.

Explications

La dynamique de l'écoulement et du comportement dans cette zone (dite de débit hyporhéique) est reconnue pour être importante pour les interactions des eaux superficielles/eaux souterraines. Elle est un critère déterminant dans le frai de certains poissons, notamment pour les poissons migrateurs.

Semblable aux régions sources, la zone ou interstitiel hyporhéique forme une zone de transition et d'échange écologique entre une eau de surface et ses eaux souterraines, avec des conditions environnementales spécifiques pour les organismes.

La zone hyporhéique fournit des habitats importants pour de nombreux organismes de l'eau courante. En plus des nombreuses espèces qui habitent le sol aquatique (benthos) ou les eaux souterraines et passent certaines périodes de la vie ici, il y a aussi des espèces qui vivent exclusivement ou de préférence dans l'interstitiel hyporhéique. On les appelle "hyporhéophiles" et "hyporhéobiontes". L'ensemble des organismes qui habite cette zone, ce type de biotope, est appelés hyporhéos.

Le terme hyporhéique a été créé par Traian Orghidan en 1959 en combinant deux mots grecs : hypo (ci-dessous) et rheos (flux).

Pour certaines espèces de poissons, appelées géniteurs de gravier telles que la truite et l'ombre, le gravier sert de frayère, car les oeufs et les poissons juvéniles se développent dans les interstices. La zone hyporhéique a une fonction protectrice importante pour les habitants du fond de la rivière. Pour certains petits organismes, par exemple. En cas de danger, les jeunes larves d'insectes ou même de poissons peuvent devenir un refuge où au moins une partie de la population peut survivre. Après des perturbations majeures, telles que des inondations entraînant un déplacement des sédiments, le passage d'une onde d'impureté ou une dessiccation en surface, l'interstitiel hyporhéique peut recoloniser la rivière. La condition préalable est que l'eau interstitielle coule bien et présente une concentration en oxygène suffisamment élevée.

La colonisation par de petits organismes appropriés (acariens d'eau douce, jeunes larves d'insectes aquatiques, par exemple) peut s'étendre jusqu'à une profondeur de 70 cm sous le fond de la rivière et latéralement au-dessus du remblai. La vitesse d'écoulement dans la zone hyporhéique est d'environ 1 à 2 % de la vitesse d'écoulement en surface dans le sens de l'écoulement de l'eau.

La zone hyporhéique est menacée par l'augmentation de la charge en sédiments fins de nombreuses eaux, qui est principalement enregistrée par l'érosion due aux mesures d'ingénierie hydraulique. Dans les cours d'eau sédimentés, cette charge sédimentaire ne peut plus se déposer dans des zones d'eaux plates ni d'eaux usées ni dans les inondations des plaines inondables. La sédimentation et la sédimentation de sable ou de boue au fond de l'eau vont boucher les lacunes de l'interstitiel hyporhéique, appelé colmation. En raison de son rôle important en tant que petit habitat pour les animaux et "nurserie" pour de nombreux poissons de rivière, cela peut avoir un impact majeur sur l'écologie aquatique dans son ensemble et, en particulier, sur le succès de la réintroduction de poissons migrateurs tels que le saumon et la truite de mer.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "zone hyporhéique".1 synonyme (sens proche) de "zone hyporhéique" :

- compartiment sous-fluvial

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à ZONE HYPORHÉIQUE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

L'expression ZONE HYPORHEIQUE est dans la page 1 des mots en Z du lexique du dictionnaire.

Mots en Z à proximité

zone distale zone économique exclusive zone eutrophique zone homogène littorale zone humide zone hyporhéiquezone infralittorale zone inondable zone inondée zone intermédiairezone intertidale

En rapport avec "zone hyporhéique"

Une écozone constitue la plus vaste unité biogéographique terrestre, surpassant le biome, et repose sur des schémas de distribution des organismes vivants.

L'épizone est la zone de métamorphisme caractérisée par une température modérée, une faible pression hydrostatique et un stress puissant.

L'ozone, ou trioxygène, est une substance gazeuse très oxydante composée de trois atomes d'oxygène moléculaire, sous forme O₃.

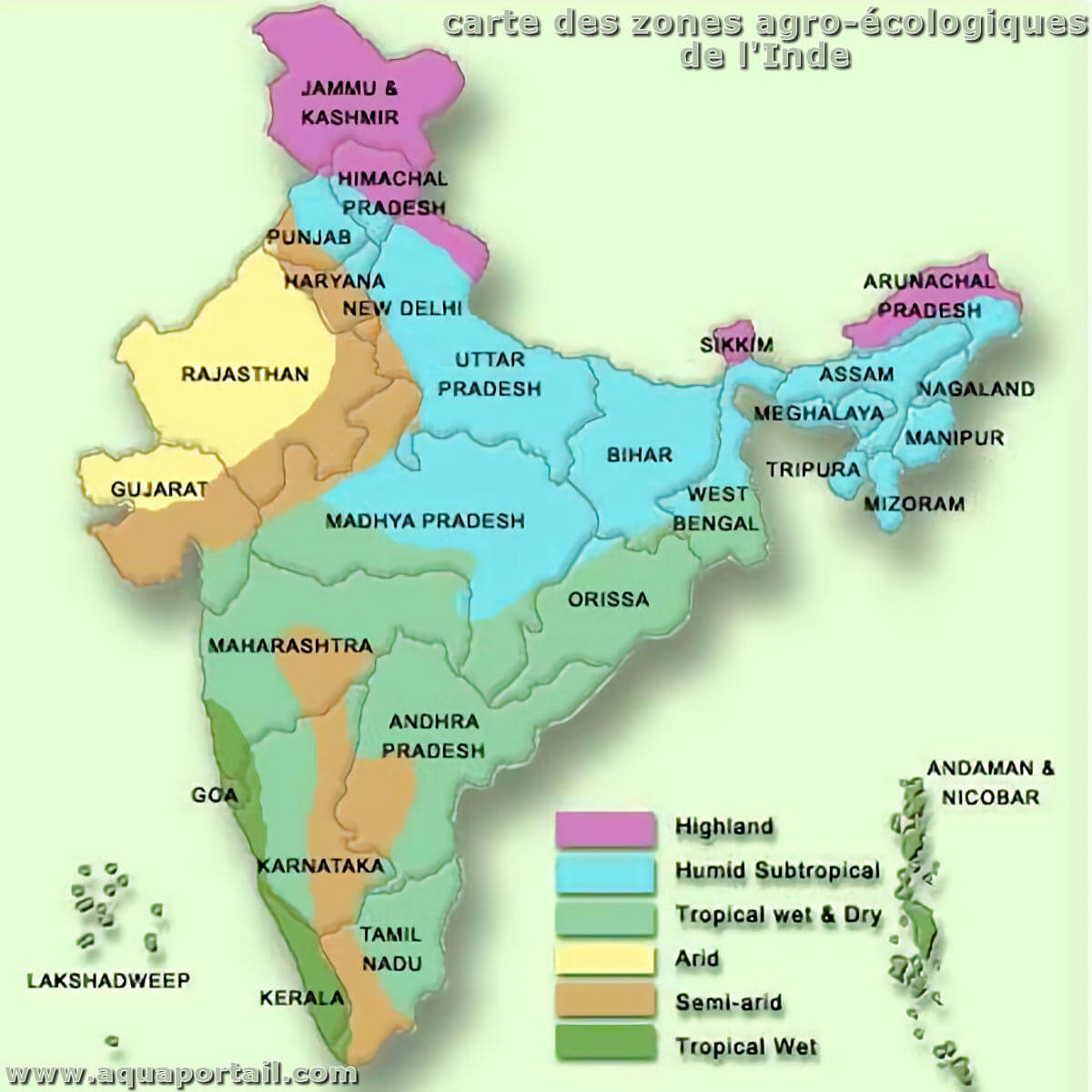

Une zone agro-écologique détermine une unité cartographique qui est définie par le climat, les sols (ou substrats) et le modelé des terres (géologie)...