La taxonomie

La taxonomie est la discipline qui définit les groupes d'organismes biologiques, basés sur des caractéristiques communes et donne des noms à ces groupes. Un groupe de partition est donné pour chacun, lesquels peuvent être agrégés pour former un super groupe de niveau plus élevé, créant une classification hiérarchique. Les règles de taxonomie sont détaillées ci-après.

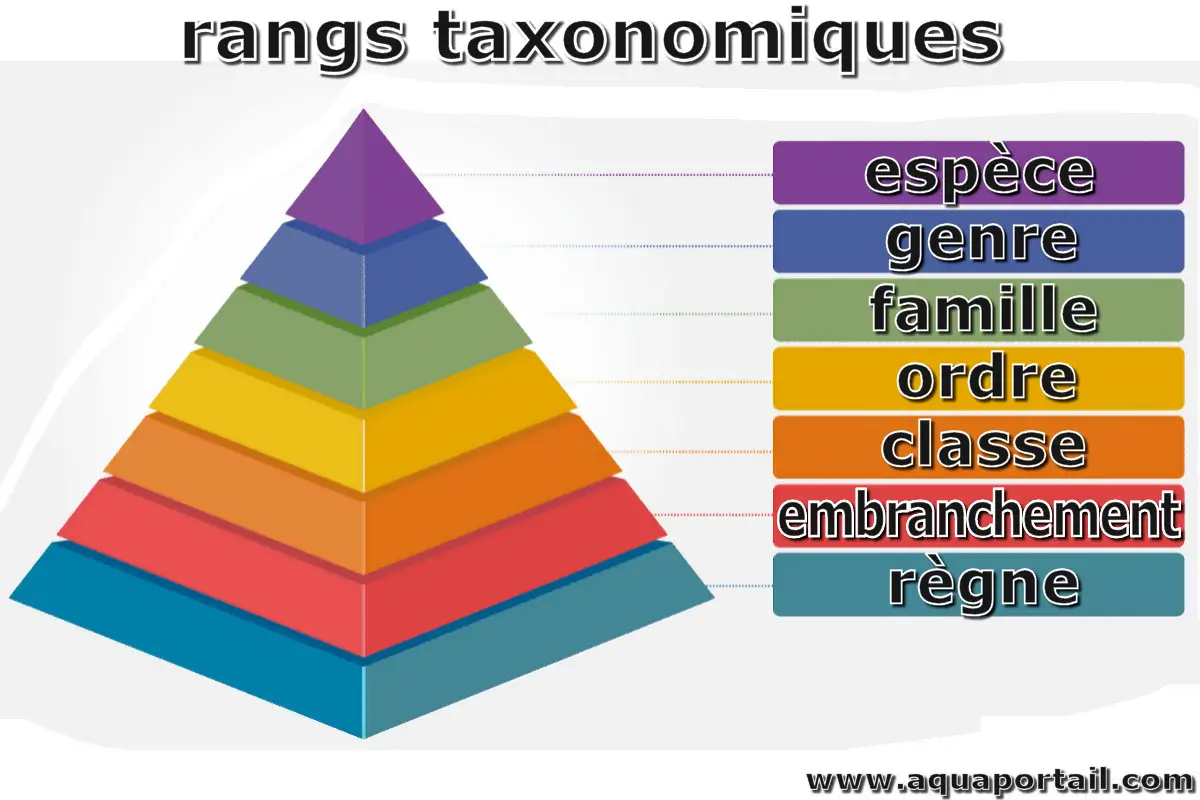

Schéma de classification linnéenne pour la taxonomie :

La taxonomie est donc la science des lois de la classification des espèces, des formes vivantes.

Généralités

En biologie, la taxonomie, ou taxinomie, est la science qui décrit et nomme les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons (familles, genres, espèces...) afin de pouvoir les dénommer et les classer. La taxonomie est aussi la science des lois et règles qui déterminent l'établissement des méthodes et systèmes de classement, selon des règles de systématique.

Dans la classification des organismes fossiles et vivants en fonction de leurs relations évolutives, on trouve deux types de classifications : la classification cladiste (surtout en botanique, peu ou pas en zoologie) et la classification linnéenne.

Les groupes créés par ce processus sont appelés taxons (taxons singuliers). Un exemple de la classification moderne a été publiée en 2009 par le Groupe de phylogénie des Angiospermes pour toutes les familles de plantes vivantes à fleurs, appelé système de classification APG III (l'un des plus récents pour les plantes à fleurs).

La taxonomie, la classification et la systématique font appels à des conventions de nommage scientifique. La taxonomie descriptive est la description, classification et attribution d'un nom à des groupes d'organismes ayant en commun ancêtres et caractéristiques phénotypiques (généralement morphologiques). Elle accompagne la classification linnéenne.

Pour la phytosociologie des plantes, voir la classification de Raunkier.

Rangs en taxonomie

Voici l'intégralité des rangs taxonomiques d'une classification linnéenne :

- Super-règne, Empire, Domaine (Superregnum, Imperium, Dominium)

- Règne (Regnum)

- Sous-règne (Subregnum)

- rameau (Ramus, Branch)

- Infra-règne (Infraregnum)

- Super-embranchement, Super-division (Superphylum, Superdivisio)

- Embranchement, Division (phylum, Divisio)

- Sous-embranchement, Sous-division (Subphylum, Subdivisio)

- Infra-embranchement (Infraphylum)

- Micro-embranchement (Microphylum)

- Super-classe (Superclassis)

- Classe (Classis)

- Sous-classe (Subclassis)

- Infra-classe (Infraclassis)

- super-ordre (Superordo)

- Ordre (Ordo)

- Sous-ordre (Subordo)

- Infra-ordre (Infraordo)

- Micro-ordre (Microordo)

- super-famille (Superfamilia)

- Famille (Familia)

- sous-famille (Subfamilia)

- tribu (Tribus)

- Sous-tribu (Subtribus)

- Genre (Genus)

- sous-genre (Subgenus)

- Section (Sectio)

- Sous-section (Subsectio)

- Espèce (species)

- sous-espèce (subspecies)

- variété (varietas), race

- sous-variété (subvarietas), sous-race

- forme (forma)

- sous-forme (subforma)

Éléments de taxonomie

La définition exacte de la taxonomie varie légèrement d'une source à l'autre, mais le noyau de la discipline demeure : la conception, la dénomination et la classification des groupes d'organismes. Dans les références, trois définitions sont trouvées dans les manuels. Voir ci-dessous :

- Théorie et pratique de regrouper les individus en espèces, en organisant les espèces en groupes plus importants et en nommant des groupes, produisant ainsi une classification;

- Un domaine de la science (et composant principal de la systématique) qui comprend l'identification, la description, la nomenclature et la classification;

- La science de la classification, en biologie, l'arrangement des organismes dans une classification.

La taxonomie est une sous-discipline de la biologie et est pratiquée par des biologistes connus sous le nom de taxonomistes, bien que les enthousiastes naturalistes s'engagent souvent dans de nouvelles publications eux aussi. Le travail effectué par les taxonomistes est crucial pour comprendre la biologie en général. Deux domaines de la biologie appliquée dans lesquels le travail taxonomique est d'une importance fondamentale est l'étude de la biodiversité et de la conservation. Sans une taxonomie des organismes dans une zone donnée, l'estimation de la quantité de diversité présente est irréaliste, notamment pour désigner les endémismes ou les introductions d'espèces allochtones. Comme la conservation est devenue de plus en plus importante sur le plan politique, le travail taxonomique n'a pas seulement un impact sur la communauté scientifique, mais sur l'ensemble de la société.

La classification biologique est une étape critique dans le processus taxonomique, car elle donne des informations de manière hypothétique les parents du taxon. Bien que la discipline de la taxonomie elle-même ne traite pas des enquêtes sur la façon dont les taxons sont liés les uns aux autres, elle sert à communiquer ces résultats. Pour cela, un classement dans les ordres taxonomiques hiérarchisés a été créé par Carl Von Linné (1707–1778), dit Linné, (par ordre décroissant) : Domaine, Royaume, Phylum (Embranchement), Classe, Ordre, Famille, Genre et Espèces.

Presque tous les objets animés, objets inanimés, lieux, concepts, événements, propriétés et relations peuvent être classés selon un schéma taxonomique. Les taxonomies de types de choses génériques résultent d'investigations philosophiques. Commençant par le travail d'Aristote, où il y a plusieurs "catégories" de philosophes, organisées en catégories génériques (aussi appelées types ou classes) dans une hiérarchie qui satisfait plus ou moins les critères pour être une taxonomie.

Une espèce, un nom avec les règles de taxonomie

Nommer les espèces est toujours un problème difficile, même une fois faite leur identification. En 1899 et seulement pour la France, Émile Belloc relevait vingt-cinq noms locaux pour le seul brochet, espèce facilement identifiable ne prêtant à aucune ambiguïté.

Encore aujourd'hui, malgré la régression des patois, les pêcheurs de Boulogne et ceux de Nice n'utilisent pas toujours le même nom pour désigner la même espèce. Et que dire alors des espèces cosmopolites qui ont reçu des noms vulgaires dans des dizaines d'idiomes. Par ailleurs, le même nom peut désigner plusieurs espèces, et ainsi, aux Seychelles, "Tamarin" couvre au moins douze espèces et "papillon jaune" cinq espèces.

Dans de nombreux endroits du globe, la communauté française n'a pas été suffisante pour qu'un usage permanent ait consacré des noms communs suffisamment stables en langue française. Toutefois, les plongeurs utilisent des noms français pour nommer les espèces qu'ils rencontrent. Mais ces noms proviennent de diverses régions tropicales francophones (Réunion, Seychelles, Polynésie, Antilles, etc.) et peuvent designer une ou plusieurs espèces, pas nécessairement les mêmes que dans le pays d'origine du nom. Quant à l'inventaire des noms indigènes, il reste encore à faire !

Pire encore, les noms communs de deux langues classiques, le français et l'anglais par exemple, pour chaque espèce ne sont pas nécessairement la traduction l'un de l'autre ! Mais ils représentent, malgré tout, les noms les plus appropriés dans chaque langue pour identifier les poissons rencontrés. Certains sont utilisés dans le monde entier, d'autres ont une valeur seulement locale.

Certains recueils historiques dressent une liste assez exhaustive de tous les noms communs connus (on parle de nom vernaculaire) mais c'est une pratique à laquelle les aquariophiles renoncent de plus en plus car il faut, pour faciliter, la communication entre les utilisateurs qu'à chaque espèce corresponde un nom et un seul. Les noms scientifiques répondent à cette exigence fondamentale que la nomenclature zoologique s'attache à préserver.

Étant jugés par beaucoup difficiles à mémoriser, il faudrait idéalement tenter de systématiquement donner l'origine étymologique du nom scientifique pour aider les non-initiés. Cette phylogénie des espèces a un atout indéniable : elle est universellement connue au travers du monde entier et un argentin pensera exactement au même poisson qu'un suédois sur la base du nom scientifique dont il est utile de connaître quelques règles fondamentales.

Les règles fondamentales pour nommer les espèces, la Nomenclature Zoologique (on parle de règles taxonomiques -ou taxinomiques-) utilise un Code International logique mais complexe. Le résumé qui suit n'est pas complet, il se veut juste rappeler le plus simplement possible les principales dispositions :

- Toute espèce reçoit un nom constitué de deux mots, à la manière du nom de famille et du prénom pour les Hommes; c'est le "binom". Le premier mot, dont l'initiale est obligatoirement en majuscule, est un substantif qui est affecté à un groupe d'espèces - le genre - présentant un certain nombre de caractères communs; c'est le nom générique. Ainsi, Chaetodon est un genre de poissons qui ont en commun de posséder des dents en forme de poils.

Le second mot, dont l'initiale est obligatoirement en minuscule, caractérise l'espèce à l'intérieur du genre. Ce peut être un adjectif (Chaetodon mitratus, le Chétodon mitre) ou un substantif au nominatif en apposition (Chaetodon collare, le Chétodon collier), ou enfin un substantif au génitif lorsqu'il se rapporte à un nom de personne Chaetodon meyeri, le Chétodon de Meyer). C'est le nom spécifique; il ne peut être utilisé qu'en association avec le nom générique, sauf si le contexte ne permet aucune ambiguïté !

En principe, rien ne s'oppose à ce que les binoms soient des mots dune langue quelconque, voire des mots constitués d'un assemblage arbitraire de lettres. On remarque néanmoins que la Zoologie moderne est née à une époque où les savants faisaient toutes leurs communications en latin, et les noms sont considérés comme latinisés. Quelques origines grecques existent, mais rarement.

Les règles de la grammaire latine doivent être respectées ! Ceci oblige à accorder les genres grammaticaux des noms spécifiques à ceux des noms génériques. On dira par exemple pour le nom spécifique traduisant maculé - maculatus, maculata, ou maculatum selon que le nom du genre est masculin, féminin ou neutre.

Pour les noms de personnes au génitif, la désinence utilisée dépend de la terminaison qu'aurait en latin le nom de la (ou des) personne(s) concernée(s). Ainsi, smithae est un nom spécifique dédié à Madame Smith, alors que smithi lest à Monsieur Smith, smithorum aux deux Smith. Juste un bémol : on ne doit pas déduire que tous les noms spécifiques terminés par ae sont dédiés à des femmes : ainsi sebae se rapporte à Albert Seba ! C'est l'exception qui confirme la règle et qui fait les joies de la taxonomie...

- Le binom est suivi facultativement du nom de l'auteur de sa première description, et de la référence simplifiée de sa publication. Il faudrait, dans des ouvrages, utiliser cette faculté, au moins pour une première citation, pour des raisons qui apparaîtront par la suite. Après une première citation, on peut supprimer la référence à l'auteur et même abréger le nom du genre à son initiale, lorsqu'il ne peut y avoir ambiguïté. Par exemple, Sciaena gibba Forsskål, 1775 peut être abrégé dans le corps du texte en S. gibba.

- Le regroupement des espèces en genres est une opération qui comporte toujours une part d'arbitraire. Les progrès de la connaissance peuvent amener un auteur à changer le genre dune espèce déjà décrite. Le nom spécifique est alors conservé, si besoin avec accord grammatical, et l'on signale le changement de genre par la mise entre parenthèses du nom de l'auteur de la description initiale. Ainsi aujourd'hui Sciaena gibba Forsskål, 1 775 est rangé dans le genre Lutjanus; avec le nouvel accord de l'adjectif, il devient.: Lutjanus gibbus (Forsskål, 1775).

- Le premier nom donné à une espèce s'impose à tous. Pour l'étayer. l'auteur doit déposer un ou plusieurs exemplaires - les types - dans des organismes scientifiques. Tout autre nom postérieur est un synonyme et doit être proscrit. Les descripteurs d'espèces nouvelles doivent donc prendre connaissance de toutes les publications antérieures pour s'assurer que les espèces qu'ils ont sous les yeux ne sont pas déjà connues et nommées; les spécimens-types servent à la comparaison. Cette recherche est de plus en plus difficile du fait de la masse des publications, et beaucoup de types anciens sont aujourd'hui perdus. Par ailleurs, les progrès de l'ichtyologie et de l'aquariologie, ainsi que l'observation en plongée, ont permis de réunir en une seule espèce des formes précédemment décrites sous des noms différents (confusion entre morphes juvénile et adulte par exemple), ou au contraire de séparer une espèce en plusieurs autres. Enfin, aucun déterminateur n'est à labri d'erreurs d'interprétations, ce qui ne contribue pas à simplifier les choses. On comprend pourquoi tant de synonymes existent, et pourquoi les scientifiques ne sont pas toujours d'accord sur le nombre d'espèces connues de poissons. Dans le cas où des changements récents sont intervenus dans la nomenclature, il faut citer le synonyme le plus répandu.

Quand on n'est pas sûr du nom générique ou spécifique dune espèce que l'on vient de déterminer, on fait en principe précéder le nom douteux d'un point d'interrogation. Quand on sait a quel genre appartient une espèce, sans pouvoir lui donner un nom spécifique, on remplace ce dernier par le mot "species" (en latin = espèce), en abrégé "sp.". Lorsqu'on veut faire référence au genre entier, on indique "spp.".

Pourquoi certains noms scientifiques portent l'indication ".cf"?

Beaucoup d'aquariophiles pensent à tort que l'indication "cf." dans un nom scientifique signifie "forme de couleur" depuis l'anglais "colour form"; mais la taxonomie lui donne un sens assez différent. En effet, l'abréviation "cf." et vient du mot latin "conferre" qui signifie "comparer à" ou "conférer". Ce n'est donc pas pour indiquer une forme de couleur, comme certains le croient, à tort.

L'utilisation de "cf." dans un nom scientifique (comme par exemple, Schistura cf. balteata qui désigne la loche en photo illustrative de cet article) signifie que la personne utilisant le nom exprime que le poisson devrait être comparé à une espèce donnée, mais qu'il est possible que ce ne soit pas exactement la même espèce.

C'est une façon d'appliquer un nom provisoire à une espèce et cette méthode taxonomique est le plus souvent utilisé lorsque de nouveaux poissons sont découverts avec de légères différences de du patron de coloration et de la forme habituellement rencontrés. Cela indique que le poisson pourrait être une variante de la même espèce, mais pourrait aussi se révéler quelque chose de complètement différent.

Un autre formulation, "affinis", est un autre terme également utilisé pour remplir un rôle similaire et on voit parfois des noms scientifiques en utilisant le sigle "aff" ou 'sp. aff.". Par exemple, Danio sp. aff. Rerio signifie qu'une espèce de Danio a des affinités avec l'espèce rerio.

Les deux sont des exemples de "nomenclature ouverte". Un autre exemple est l'utilisation d'un point d'interrogation, comme par exemple Devario anomalus ? qui indique un doute sur le genre en plus de l'espèce; c'est-à-dire, est-ce un Devario ? Est-ce l'espèce anomalus ? Tout ceci, permet en classification linnéenne d'indiquer à la fois un genre incertain et une espèce incertaine.

Taxonomie descriptive

La taxonomie descriptive est une taxonomie basée sur la description, la classification et l'attribution d'un nom à des groupes d'organismes ayant en commun ancêtres et caractéristiques phénotypiques (généralement morphologiques). Elle accompagne la classification linnéenne.

La taxonomie descriptive est la collecte, la caractérisation, la description et la dénomination des organismes biologiques. Elle a été la pierre angulaire de la fourniture de données faisant autorité à ces fins, en plus de son objectif principal général de développement d'une compréhension taxonomique du biote.

La taxonomie implique sept types de processus différents : description, dénomination, reconnaissance, comparaison et classification des taxons, variation génétique, identification des spécimens et définition des taxons dans l'écosystème.

Décrire les espèces est fondamental pour comprendre la biosphère et les origines de la biodiversité. Sans descriptions, nous manquons bon nombre des aspects les plus improbables, intéressants et informatifs des espèces, des taxons supérieurs et de l'histoire de l'évolution. De plus, la taxonomie descriptive ouvre un trésor de solutions inspirées par la nature pour créer un avenir durable.

Comme une grande oeuvre d'art, chaque espèce est unique et récompense ceux qui prennent le temps de l'examiner en détail avec perspicacité et inspiration. La valeur de l'identification d'une espèce avec un code-barres ADN est limitée par ce que l'on sait déjà sur son anatomie et son histoire naturelle. Quiconque préconise la taxonomie basée sur l'ADN comme alternative aux pratiques linnéennes traditionnelles tient pour acquis que de telles connaissances de base existent ou seront créées. Mais des descriptions n'existent que pour environ 2 millions d'espèces eucaryotes vivantes estimées à 10 millions ou plus.

Pour aggraver notre ignorance, la plupart des descriptions d'espèces existantes sont incomplètes et rarement testées. Compte tenu du nombre limité et de l'état des descriptions taxonomiques, ainsi que du taux d'extinction accéléré, la modernisation et le soutien des travaux de description devraient être une priorité absolue. Le but ultime est une taxonomie intégrative comprenant autant de preuves pertinentes que possible de toutes les sources, y compris moléculaires, morphologiques, fossiles, comportementales et développementales. Ceci, bien sûr, n'est qu'une réaffirmation de la longue tradition de synthèse en taxonomie et du concept d'holomorphologie.

Quelques auteurs des descriptions originales

Quelques auteurs-descripteurs sont légendaires par leur notoriété et le travail accompli :

- Le Suédois Carl von Linne (Charles Linné) (1707–1778). La Xème édition de son ouvrage De natura rerum, marque en 1758 le point de départ de la zoologie moderne. En effet, c'est lui qui employa le premier de manière systématique les binoms pour désigner les espèces.

- Le Suédois Peter Forsskål (1732–1763) voyagea de 1761 à 1763 en mer Rouge où il mourut; son oeuvre fut publiée en 1775, douze ans après sa mort. Beaucoup des noms spécifiques qu'il emploie sont des transcriptions des noms arabes des poissons, employés en apposition. Ces noms spécifiques sont considérés comme valides et n'ont donné lieu à aucune latinisation ultérieure.

- L'allemand Marcus Elieser Bloch (1723–1799), après avoir décrit les Poissons d'Allemagne, publia de 1785 à 1795 une Histoire Naturelle des Poissons étrangers.

- Son éditeur Joseph Gottlob Schneider compléta l'oeuvre de Bloch en 1801, deux ans après la mort de ce dernier.

- Le Français Bernard Germain Etienne de Lacepède (1766–1825) reprit sans grand esprit critique les travaux de ses prédécesseurs et y ajouta nombre de descriptions empruntées au naturaliste compagnon de Bougainville, Philibert Commerson, ou établies d'après des dessins de celui-ci. Au contraire des auteurs antérieurs qui écrivaient en latin, langue scientifique universelle de l'époque, Lacepède publia son oeuvre en français, de 1798 à 1803. Les noms cités dans son oeuvre ne sont pas tous latinisés.

- Le Français Jean (dit Georges) Cuvier (1769–1832) entreprit en 1828 une monumentale et remarquable Histoire Naturelle des Poissons qu'il rédigea en français, mais en ayant soin d'utiliser des binoms latins ou latinisés Cet ouvrage constitue la première oeuvre ichtyologique moderne, par ses descriptions soignées et ses révisions critiques de l'oeuvre de ses prédécesseurs.

- Son collaborateur Achille Valenciennes (1794–1865) après avoir travaillé avec Cuvier aux sept premiers volumes, écrivit après la mort de celui-ci, les quinze autres de 1832 à 1849.

- Le Hollandais Pieter Bleeker (1819–1878), chirurgien des armées, en poste dans les îles de la Sonde (Indonésie). Il décrivit en une quarantaine d'années de très (trop !) nombreuses espèces, et la lecture de ses articles est un véritable jeu de piste. Il abusa des racines grecques à transcription difficile pour nommer ses espèces. On lui doit un magnifique atlas Ichthyologique, rédigé en français.

- L'allemand Albert Günther (1830–1914), émigré en Angleterre, est devenu Conservateur de Zoologie au British Museum. Il dressa un volumineux catalogue des types de poissons déposés dans ce Musée.

- L'allemand Eduard Rüppell (1794–1884) décrivit des poissons de Mer Rouge et d'Afrique.

- L'américain David S. Jordan, du Smithsonian Instituts de Washington, le plus célèbre des ichtyologistes du début de cème siècle, décrivit un grand nombre d'espèces, le plus souvent avec ses collaborateurs.

- L'américain Albert W. Herre était un spécialiste des Philippines.

- L'américain Léonard P. Schultz, du Smithsonian Institute de Washington, ichtyologiste du milieu du siècle.

- Le Sud-africain J.L.B. Smith descripteur en 1938 du célèbre coelacanthe Latimeria chalumna. Il a décrit un grand nombre despèces de la zone sud africaine dans une oeuvre monumentale, révisée récemment par les plus grands noms de l'ichtyologie moderne. Après sa mort, son épouse Margaret M. Smith dirigea le J.L.B.Smith Institute of lchthyology à Grahamstown (Afrique du Sud) où elle poursuivit son oeuvre.

- L'américain Gérald R. Allen, conservateur du Western Australian Museum à Perth (Australie), spécialiste de la famille des Pomacentridés.

- L'américain John E. Randall, conservateur du Bernice P.Bishop Museum d'Honolulu (Hawaï). Un des plus prolifiques auteurs modernes, spécialiste de l'Indo-Pacifique.

En rapport avec "taxonomie"

La parataxonomie consiste en une utilisation moindre de notions scientifiques poussées, ou du remplacement des taxonomistes dans la pratique et la science...

Un rang taxonomique est une catégorie d'une hiérarchie des taxons dans une classification biologique.

La zootaxie est une science de la classification hiérarchisée des animaux (règne Animalia).

Taxonomie des poissons du Venezuela

La liste de tous les poissons d'eau douce du Venezuela