Proton

Définition

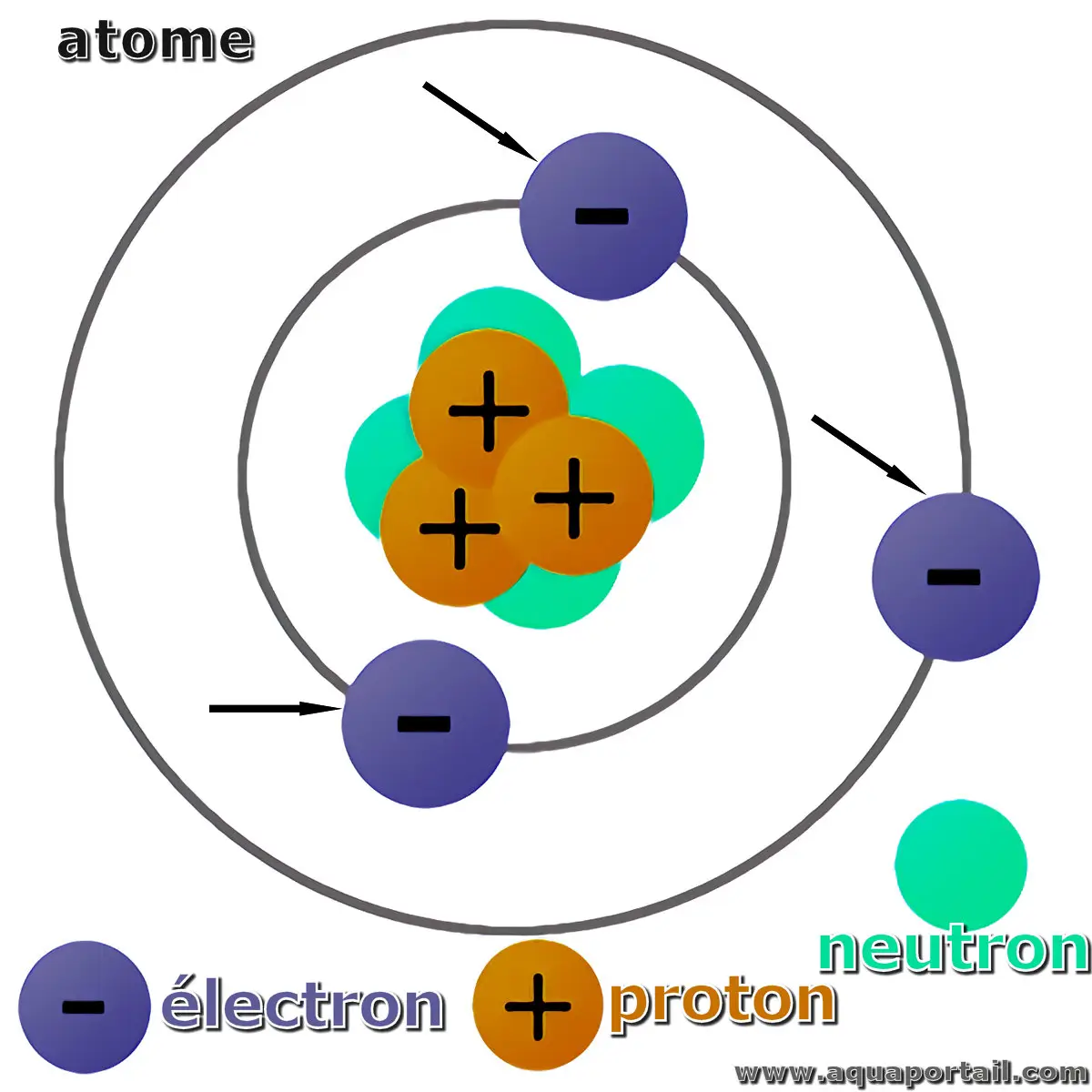

Un proton est une particule subatomique avec une charge électrique élémentaire positive, égale en valeur absolue et en signe opposé à celle de l'électron. Le proton accompagne neutron et électrons pour la construction des atomes, à partir duquel toute la matière vivante et inerte est composée.

Un proton décomposé en quarks :

La structure d'un proton se compose de 3 quarks (U-U-D).

Explications atomiques

Le proton est un hadron stable, chargé électriquement positivement. Son symbole de formule est p. Le proton et le neutron, ensemble, sont appelés nucléons, car ils constituent le noyau des atomes. Il a une masse 1836 fois plus grande que celle d'un électron, mais sensiblement égale à celle du neutron.

Le proton est considéré comme stable, avec une limite inférieure dans sa demi-vie d'environ 1035 ans, bien que certaines théories prédisent que le proton peut se désintégrer en d'autres particules.

À l'origine, on pensait que le proton était une particule élémentaire, mais depuis les années 1970, il existe des preuves solides qu'il s'agit d'une particule composée. Pour la chromodynamique quantique, le proton est une particule formée par l'union stable de trois quarks.

Voir aussi le translocateur de protons qui s'appelle un protonophore.

Dans un atome, le nombre de protons dans le noyau détermine les propriétés chimiques de l'atome et de quel élément chimique il s'agit. Le noyau de l'isotope le plus commun de l'atome d'hydrogène (également l'atome stable le plus simple possible) est formé par un seul proton.

En ayant la même charge, les protons se repoussent. Cependant, ils peuvent être regroupés par l'action de la force nucléaire forte, qui à certaines distances est supérieure à la répulsion de la force électromagnétique. Cependant, lorsque l'atome est gros (comme les atomes d'uranium), la répulsion électromagnétique peut progressivement le désintégrer.

Construction

Le proton est constitué de deux quarks et d'un quark down (formule uud). Ces trois quarks de valence sont entourés d'un ensemble de paires de gluons et de quark-antiquark. Seulement environ 1 % de la masse du proton provient des masses des quarks de valence, le reste provient du mouvement et de l'énergie de liaison entre les quarks et les gluons, ces derniers étant des particules échangeuses de force assurant la force entre les quarks.

Le diamètre d'un proton libre est d'environ 1,7x10-15 m. Le proton, comme le neutron, est un baryon.

Propriétés

Le proton est le seul hadron stable et le baryon le plus léger. Comme une décomposition ne peut que conduire à des particules plus légères, le proton doit être stable en raison de la conservation du nombre de baryons selon le modèle standard.

Les expériences sur le Kamiokande indiquent une demi-vie d'au moins 1032 ans. La recherche de la désintégration du proton revêt une importance particulière pour la physique, car elle représente un test possible pour des théories allant au-delà du modèle standard.

Les protons peuvent provenir de la désintégration bêta des neutrons : n ⟶ p + e- + νe + 0,78 MeV.

Le processus inverse existe. Par exemple, dans la formation d'une étoile à neutrons qui est théoriquement possible même dans des conditions normales, mais statistiquement extrêmement rare, puisque trois particules dont les énergies correspondent exactement se heurtent simultanément.

Cependant, un proton lié à un noyau très riche en protons peut se transformer en neutron par désintégration bêta-plus ou par capture d'électrons.

La particule d'antimatière (antiparticule) du proton est l'antiproton, créé artificiellement en 1955 par Emilio Segrè et Owen Chamberlain, qui a valu aux découvreurs le prix Nobel de physique de l'année 1959. Il a la même masse que le proton, mais une charge électriquement négative.

Les protons comme constituants des noyaux atomiques

Le noyau de presque tous les nucléides est constitué de protons et de neutrons, les nucléons; la seule exception est l'atome d'hydrogène H le plus commun, dont le noyau ne comprend qu'un seul proton.

Le nombre de protons dans le noyau atomique, le numéro atomique de l'élément respectif, détermine ses propriétés chimiques via le nombre d'électrons déterminé par les protons. Les atomes avec le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons sont appelés isotopes et ont des propriétés chimiques presque identiques.

Les protons dans le noyau atomique contribuent à la masse atomique totale. La forte interaction entre les protons et les neutrons est responsable de la conservation et de la stabilité du noyau. Alors que les protons chargés positivement subissent des forces attractives (interaction forte) et répulsives (interaction électromagnétique), il n'y a pas de force électrostatique entre les neutrons et entre les neutrons et les protons.

Le diproton, l'isotope 2 de l'hélium fictif, dont le noyau ne comporte que deux protons, n'est pas "stable aux particules" car deux protons ne peuvent utiliser qu'un singulet à cause du principe de Pauli - contrairement au proton et au neutron dans le deutéron -. En raison de la forte dépendance au spin de l'interaction nucléon-nucléon, celle-ci est énergétiquement élevée et donc non liée. Seulement avec un autre neutron dans le noyau, vous obtenez le He stable.

L'effet de photo nucléaire permet aux protons d'être libérés du noyau par des photons de haute énergie, ainsi que dans d'autres réactions nucléaires par des collisions de protons rapides, de neutrons ou de particules alpha. Voir la théorie des collisions.

Pour les noyaux avec un nombre de neutrons particulièrement élevé ou particulièrement faible, une émission spontanée de nucléons, à savoir une émission de protons ou de neutrons, peut intervenir. C'est ce qu'on appelle le rayonnement protonique ou neutronique. Les demi-vies sont toujours très courtes. Dans un excès de protons extrême (tel que l'isotope de fer Fe), la désintégration à deux protons peut exister dans laquelle deux protons sont émis simultanément (voir la radioactivité).

Processus de diffusion de ou sur les protons

Des expériences de diffusion avec des protons à d'autres nucléons sont effectuées pour étudier les propriétés des interactions nucléon-nucléon. Dans la diffusion des neutrons, l'interaction forte est la force dominante; l'interaction électromagnétique et même faible sont négligeables ici. Si des protons sont dispersés sur des protons, alors la force de Coulomb doit également être considérée. Les forces nucléaires dépendent également du spin.

Un résultat de la comparaison de la diffusion pp avec la diffusion nn est que les forces nucléaires sont indépendantes de l'état de charge des nucléons (la contribution de la force de Coulomb à la section efficace de la diffusion pp est soustraite pour comparer uniquement l'effet des forces nucléaires).

Avec la diffusion élastique ou quasi-élastique des électrons sur les protons, le facteur de forme du proton peut être déterminé.

En diffusant un faisceau d'électrons polarisé de 1,16 GeV sur des protons, leur faible charge a été mesurée avec précision. Dans le même temps, il a été utilisé que seulement à faible interaction il n'y a pas de maintien de la parité.

Les réactions proton-proton sont l'une des deux réactions de fusion dans la combustion de l'hydrogène.

Dans un dépôt de protons dans le processus dit p, un proton rapide surmonte la répulsion de la force coulombienne et devient une partie du noyau atomique touché.

Applications techniques

Les protons accélérés sont utilisés en médecine dans le cadre de la protonthérapie pour le traitement des tissus tumoraux. Cette thérapie est plus douce que celle des rayons X conventionnels car les protons ne libèrent leur énergie que dans une faible profondeur de tissu (pic de Bragg). Le tissu sur le trajet étant significativement moins chargé (facteur 3 à 4), le tissu derrière lui est relativement peu lourd par rapport à la radiothérapie aux rayons X.

Les protons ayant des énergies cinétiques comprises entre 10 et 50 MeV environ à partir des cyclotrons servent aussi bien que pour la production de radionucléides riches en protons à des fins médicales ou pour l'activation de surface de pièces de machines en vue de mesures ultérieures de l'usure.

L'antiproton

L'antiproton est l'antiparticule du proton. Il est également connu comme un proton négatif. Il diffère du proton en ce que sa charge est négative et en ce qu'il ne fait pas partie des noyaux atomiques. L'antiproton est stable dans le vide et ne se dégrade pas spontanément.

Cependant, lorsqu'un antiproton entre en collision avec un proton, les deux particules se transforment en mésons, dont la demi-vie est extrêmement courte (voir Radioactivité). Bien que l'existence de cette particule élémentaire ait été postulée pour la première fois dans les années 1930, l'antiproton n'a été identifié qu'en 1955, par Emilio Segre et Owen Chamberlain au Laboratoire de radiothérapie de l'Université de Californie. Il leur a décerné le prix Nobel de physique en 1959.

Le proton en chimie

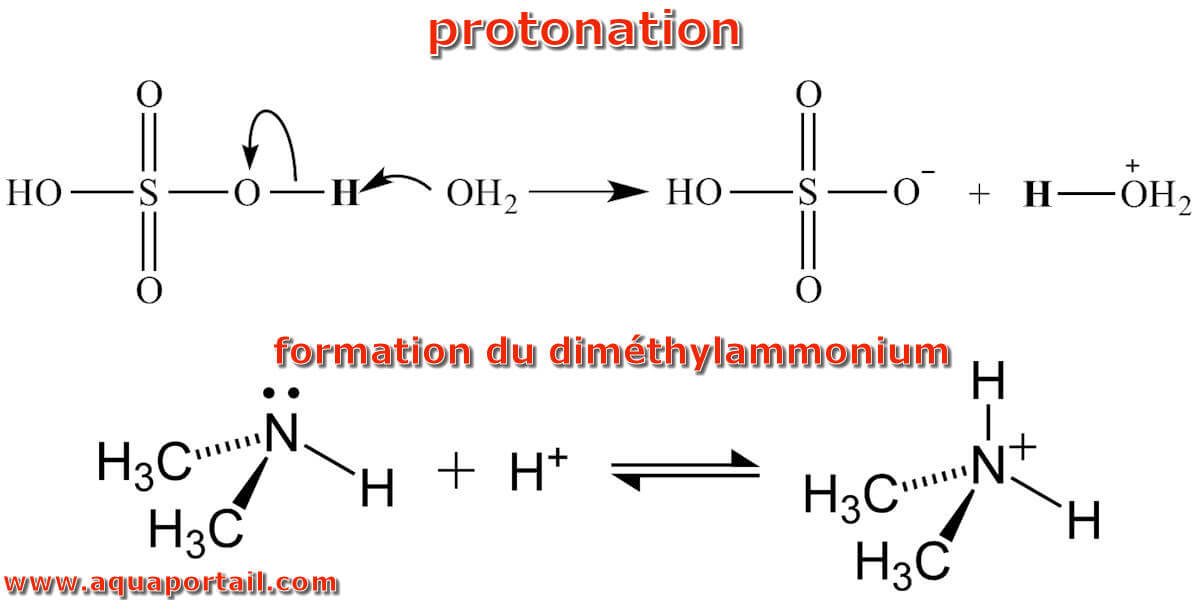

Un proton (également noyau d'hydrogène, selon la nomenclature officielle de l'UICPA) est en chimie un ion (cation) chargé positivement d'hydrogène H+, appelé hydron, quelle que soit la masse nucléaire. Un proton au sens chimique peut donc être un proton (au sens physique), un deutéron ou un triton, de sorte qu'il peut également contenir un ou deux neutrons en plus du proton proprement dit. Le proton joue un rôle majeur dans l'acidité après Brønsted-Lowry.

En faisant don d'un électron, il ne reste théoriquement qu'un seul noyau d'atome d'hydrogène avec un électron. Cependant, une telle formation de noyaux atomiques libres n'est pas possible chimiquement. Il doit toujours y avoir une molécule disponible pour prendre en charge le proton.

Dans le cas d'un acide de Brønsted en solution aqueuse, une molécule d'eau H2O réagit effectivement avec une molécule d'acide, le donneur de protons : la molécule d'eau agit comme un accepteur de protons pour absorber le proton de l'acide.

Les solutions aqueuses produisent toujours l'ion oxonium H3O+ ou H9O4+, qui est souvent simplifié en proton H+ dans les équations de réaction. La concentration molaire en ions H3O+ donne le pH d'une solution.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "proton".3 synonymes (sens proche) de "proton" :

- diproton

- hadron

- nucléon

1 antonyme (sens contraire) :

Les mots ou les expressions apparentés à PROTON sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot PROTON est dans la page 9 des mots en P du lexique du dictionnaire.

Mots en P à proximité

protogynie protohormone protolarve protolithe protomère protonprotonation protonème protonéphridie protonophore protonyme

En rapport avec "proton"

L'électron (e⁻) est une particule élémentaire chargée négativement. Les électrons liés par un atome ou un ion forment sa couche d'électrons.

Un neutron est une particule subatomique d'environ la même masse atomique qu'un proton mais sans charge électrique.

Un nucléon est une particule constitutive du noyau atomique d'un atome. Les nucléons sont les protons et les neutrons d'un atome. En revanche, il existe...

La protonation est l'addition d'un proton, une charge positive, à une espèce chimique : atome, molécule ou ion.