Thermosphère

Définition

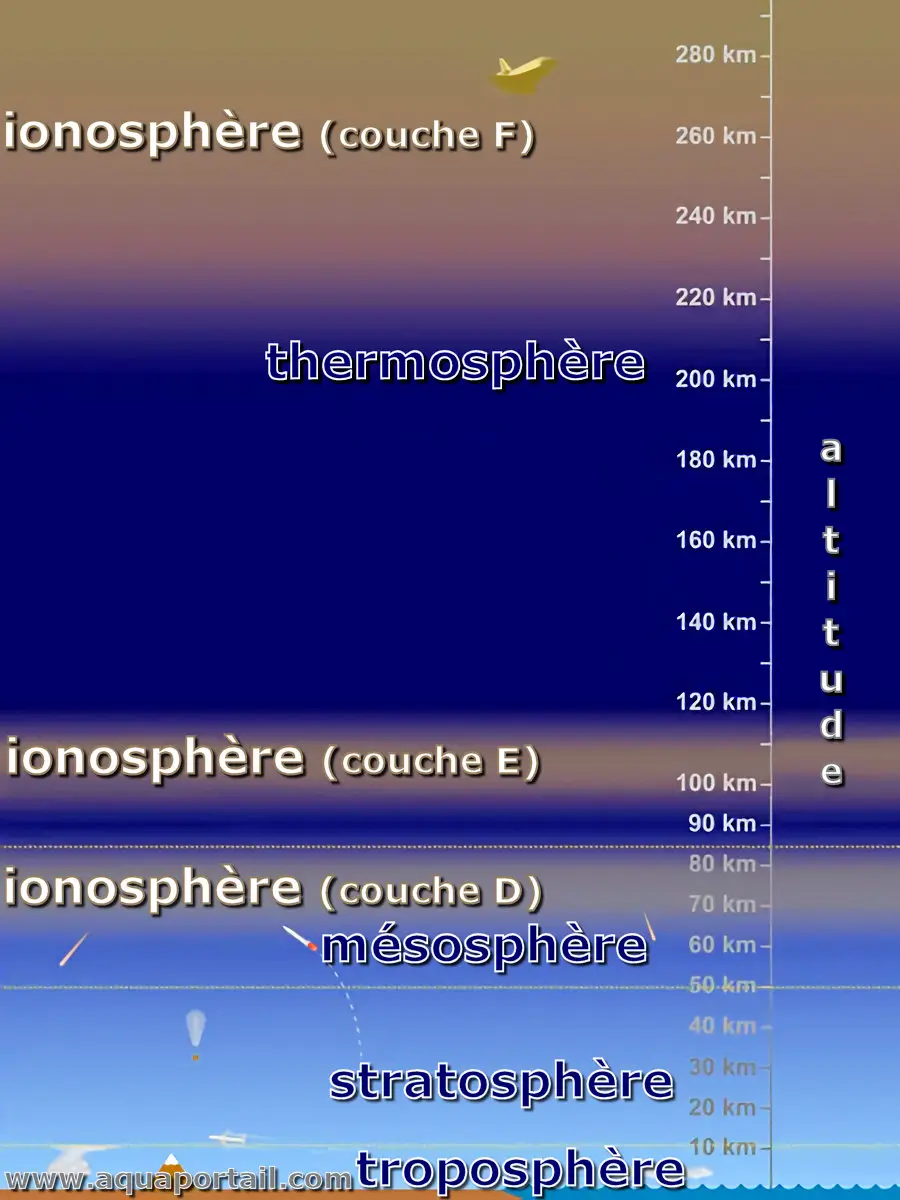

La thermosphère est la quatrième couche de l'atmosphère, située entre la mésosphère (en dessous à 85 km d'altitude) et l'exosphère (au-dessus à 600 km). Elle est la zone de production des aurores boréales et australes.

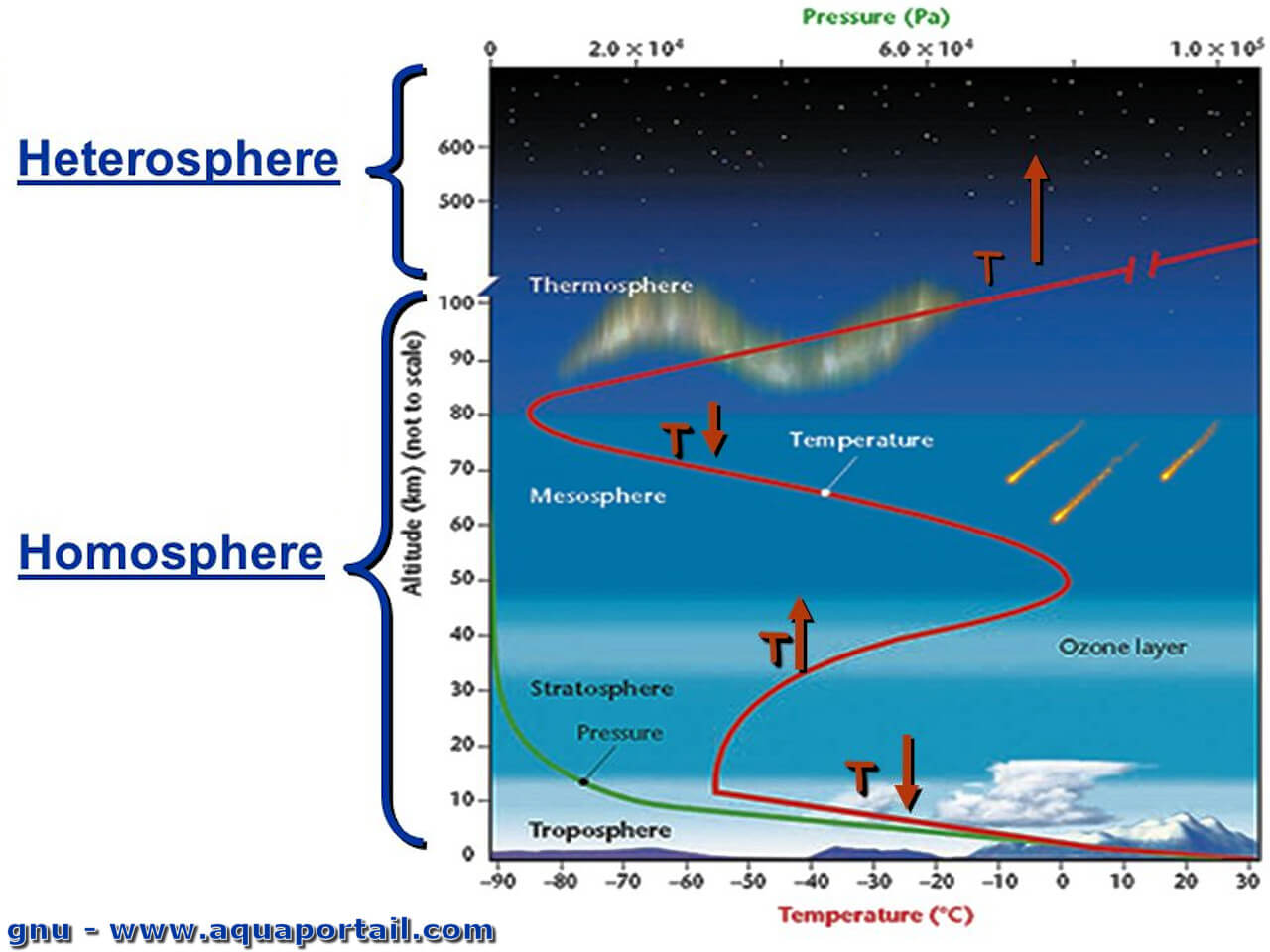

Les couches composant l'atmosphère :

Schéma des différentes couches de l'atmosphère terrestre : troposphère (la plus basse), stratosphère, mésosphère, thermosphère et exosphère (la plus externe). Les gaz ionisés forment une couche dans la thermosphère, où surviennent les aurores boréales et australes.

Explications

La thermosphère est la couche (thermique) la plus chaude de l'atmosphère, pouvant atteindre jusqu'à 2 500 °C, tandis que la mésosphère est la couche la plus froide de l'atmosphère. Elle est caractérisée par une augmentation de la température avec l'altitude. La thermosphère est souvent considérée comme la "couche chaude" car elle contient les températures les plus chaudes de l'atmosphère. La température augmente avec l'altitude jusqu'au sommet estimé à 500–600 km d'altitude.

Les températures grimpent fortement dans la basse thermosphère (en dessous de 200 à 300 km d'altitude), puis se stabilisent et restent relativement stables à mesure que l'altitude augmente au-dessus de cette hauteur. L'activité solaire influence fortement la température dans la thermosphère. La thermosphère est généralement environ 200 °C plus chaude le jour que la nuit, et environ 500 °C plus chaude lorsque le Soleil est très actif qu'à d'autres moments. Les températures dans la thermosphère supérieure peuvent varier d'environ 500 °C à plus de 2 000 °C ou plus (maximum de 2 500 °C).

La thermosphère est souvent considérée comme la "limite de l'espace", et la navette spatiale et la Station Spatiale Internationale gravitent autour de la Terre à ces altitudes. En fait, l'air y est si rare que les molécules de gaz entrent rarement en contact. Et malgré la température intrinsèque qui y règne, l'air dans cette couche est si mince qu'il nous semblerait glacial. La clé pour comprendre pourquoi les satellites ne fondent pas ou ne brûlent pas est la différence entre la température et la chaleur. La température mesure l'énergie thermique des particules, mais comme l'air dans la thermosphère est mince (comme s'il s'agissait d'un vide) il n'y a pas assez de particules pour transférer l'énergie, ce qui provoque une faible chaleur.

La température de la thermosphère change avec l'activité solaire (ex. : éruption solaire). Dans sa sous-couche intérieure, c'est-à-dire l'ionosphère, les ondes radio sont réfléchies. L'ionosphère contient des particules chargées électriquement appelées ions, qui contribuent à la transmission des signaux de communication. La frontière entre la thermosphère et l'exosphère est appelée thermopause.

Les rayons X à haute énergie et les rayons UV du Soleil sont absorbés dans la thermosphère, élevant sa température jusqu'à des centaines, voire des milliers de degrés. Ainsi, la thermosphère est importante pour toute vie sur Terre car elle la protège de certains des rayonnements solaires les plus nocifs, des rayons X et de certains de ses rayons ultraviolets (ses longueurs d'onde les plus courtes).

Détails

La frontière entre la thermosphère et l'exosphère au-dessus est appelée thermopause. Au bas de la thermosphère se trouve la mésopause, la frontière entre la thermosphère et la mésosphère située en dessous.

Bien que la thermosphère soit considérée comme faisant partie de l'atmosphère terrestre, la densité de l'air est si faible dans cette couche que la majeure partie de la thermosphère constitue ce que nous considérons normalement comme l'espace extra-atmosphérique. En fait, la définition la plus courante dit que l'espace commence à une altitude de 100 km (62 miles), légèrement au-dessus de la mésopause, au bas de la thermosphère. La navette spatiale et la Station spatiale internationale orbitent toutes deux autour de la Terre dans la thermosphère !

L'oxygène atomique (O), l'azote atomique (N) et l'hélium (He) sont les principaux composants de l'air dans la thermosphère supérieure. Dans la thermosphère et au-dessus, les particules de gaz entrent si rarement en collision que les gaz se séparent quelque peu en fonction des types d'éléments chimiques qu'ils contiennent. Les photons énergétiques ultraviolets et X du Soleil brisent également les molécules de la thermosphère.

Une grande partie des rayons X et UV du Soleil est absorbée dans la thermosphère. Lorsque le Soleil est très actif et émet davantage de rayonnements de haute énergie provenant d'éjections de masse coronale ou de tempêtes solaires, l'augmentation du rayonnement absorbé dans la thermosphère peut provoquer un réchauffement et une expansion de cette couche ou un "gonflement". Cet effet signifie que la hauteur du sommet de la thermosphère (la thermopause) varie.

La thermopause se retrouve à une altitude comprise entre 500 km et 1 000 km ou plus. De nombreux satellites orbitent dans la thermosphère et les changements de densité de l'air (très, très mince) aux altitudes orbitales, provoqués par le chauffage et l'expansion de la thermosphère, génèrent une force de traînée sur les satellites. Les ingénieurs doivent tenir compte de cette traînée variable lors du calcul des orbites, et les satellites doivent parfois être propulsés plus haut pour compenser les effets de la force de traînée.

Comme les océans, l'atmosphère terrestre contient des vagues et des marées. Ces vagues et marées contribuent à déplacer l'énergie dans l'atmosphère, y compris la thermosphère. Les vents et la circulation globale dans la thermosphère sont largement déterminés par ces marées et ces vagues. Les ions en mouvement, entraînés par les collisions avec les gaz électriquement neutres, produisent de puissants courants électriques dans certaines parties de la thermosphère.

Enfin, les aurores boréales et australes sont visibles principalement dans la thermosphère. Les photons solaires à haute énergie arrachent les électrons des particules de gaz dans la thermosphère, créant ainsi des ions d'atomes et de molécules chargés électriquement. L'ionosphère terrestre, composée de plusieurs régions de telles particules ionisées (appelées couches D, couche E et couche F de l'ionosphère), chevauche et partage le même espace avec la thermosphère électriquement neutre.

Les particules chargées (électrons, protons et autres ions) provenant de l'espace entrent en collision avec des atomes et des molécules de la thermosphère aux hautes latitudes, les excitant dans des états d'énergie plus élevés. Ces atomes et molécules perdent cet excès d'énergie en émettant des photons de lumière, que nous voyons comme des aurores colorées.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "thermosphère".1 synonyme (sens proche) de "thermosphère" :

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à THERMOSPHÈRE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot THERMOSPHERE est dans la page 2 des mots en T du lexique du dictionnaire.

Mots en T à proximité

thermophobie thermoplastique thermorécepteur thermorégulation thermorésistant thermosphèrethermostabilité thermostable thermotactisme thermotaxie thermotropisme

En rapport avec "thermosphère"

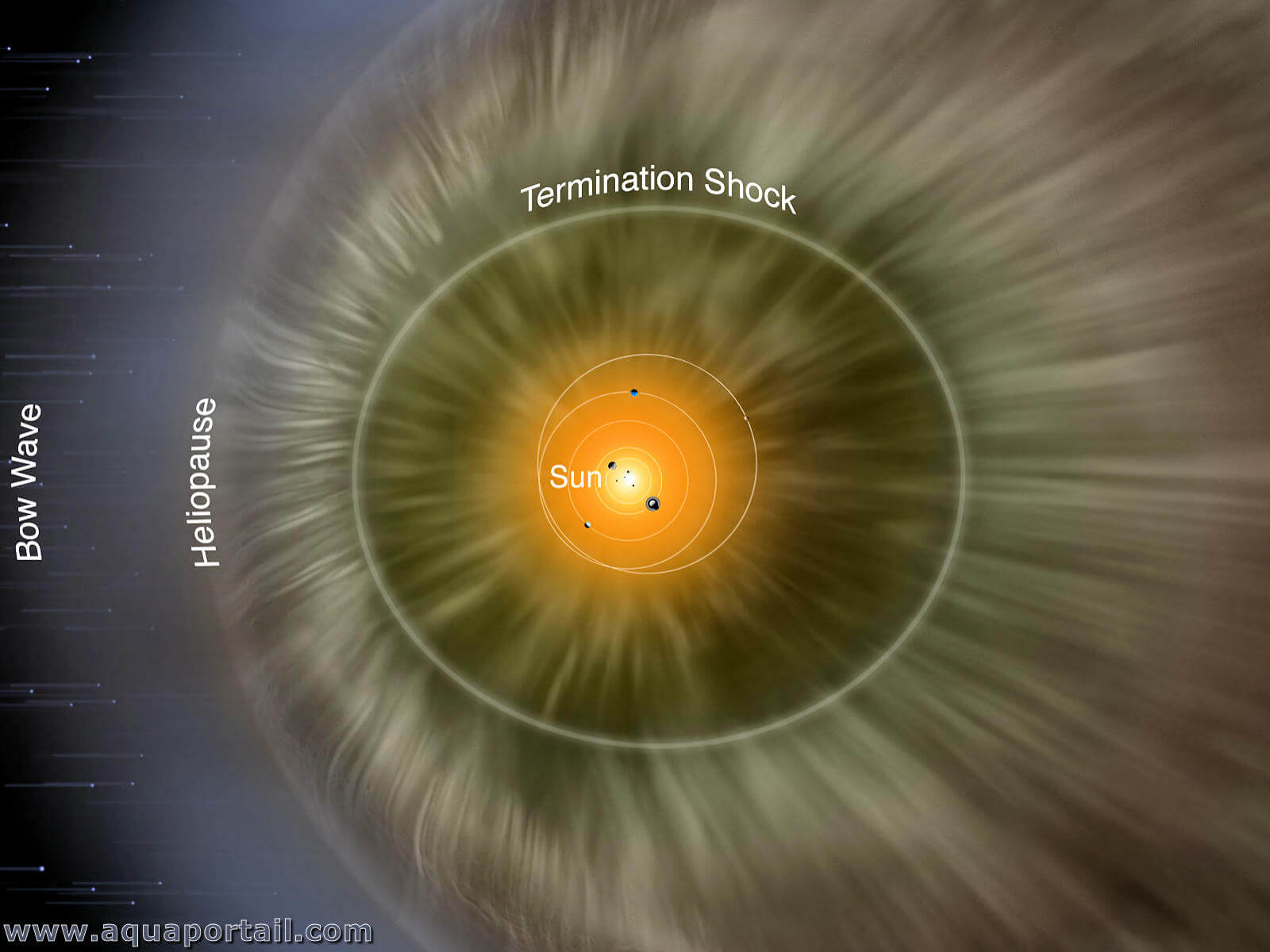

L'héliosphère est une partie de l'espace de plus de 15 milliards de km de rayon. Cette vaste région spatiale est soumise à l'influence du Soleil (en tant...

L'homosphère est la partie basse, la plus terrestre, de l'atmosphère. La hauteur de la couche homosphérique est d'environ 80 à 100–120 km.

L'ionosphère, formée de 3 couches distinctes, constitue une barrière cruciale entre la basse atmosphère et l'espace extra-atmosphérique.

La troposphère est la zone la plus basse de l'atmosphère, qui s'étend de la surface du globe à la tropopause (stratosphère).