Oostégite

Définition

Chez les crustacés Péricarides, une oostégite est chacune des expansions lamellaires portées par le coxopodite des péréiopodes. Ensembles, elles sont des lamelles foliacées des pattes et renferment une cavité dans laquelle les oeufs peuvent éclore.

Vue détaillée d'un péréiopode d'un amphipode avec l'oostégite :

L'oostégite apparaît avec l'épipodite, le basipodite, l'endopodite et le coxopodite, à côté de la plaque coxale. La vue détaillée montre un péréiopode de l'amphipode Andaniotes linearis (Stegocephalidae).

Explications

Les oostégites ménagent un espace où sont conservés et incubés les oeufs. Elles délimitent avec la paroi ventrale du corps une poche incubatrice et protectrice dans laquelle se développent les oeufs.

La mue intervenant en fin de puberté et faisant passer le crustacé au stade adulte est reconnue par l'apparition des oostégites. Il est fréquent que la copulation ait lieu immédiatement après la mue et un seul lot d'oeufs peut être couvé.

Chez les Malacostracés, l'oostégite désigne une expansion latérale présente à la base des pattes thoraciques de la femelle.

Peracarida (ou Péricarides, Péracaridines) est un super-ordre de crustacés malacostracés aquatiques (marins, dulçaquicoles) ou terrestres, comprenant notamment les amphipodes (dont les puces d'eau -daphnies, moinas-, puces de mer) et les isopodes (dont les cloportes).

Ooostégite chez Peracarida

Peracarida est traditionnellement caractérisé par la possession d'une poche à couvain ventrale, ou marsupium, formée par les oostégites chez la femelle adulte. Les oostégites sont des excroissances lobées à direction médiale des coxae peréiopodes. Chez les amphipodes, ils se développent progressivement dans les stades précédant le début de la maturité sexuelle, mais chez les isopodes, ils semblent complètement formés à la mue en adulte. Les oostégites se chevauchent ou s'imbriquent pour fournir une enceinte dans laquelle les oeufs et les embryons se développent, et différents nombres d'oostégites sont exprimés dans les différents groupes de péracaridine. Chez les amphipodes caprellidés, deux paires d'oostégites peuvent être présentes chez les femelles adultes même en l'absence du péréiopode correspondant (à l'exception du coxa, qui est en grande partie incorporé dans la paroi corporelle).

Chez les amphipodes, par exemple Hyalella azteca, les oostégites apparaissent d'abord sous forme de petites lamelles au sixième stade femelle, deviennent progressivement plus grandes au cours des mues successives et atteignent leur forme définitive, légèrement soyeuse au neuvième stade, l'adulte. Nous en déduisons que le développement progressif des oostégites, comme illustré par les amphipodes, est le modèle primitif plutôt que le modèle d'apparition soudaine. La forme et le développement des ostégites sont très variables et il existe deux modèles de base au sein des Peracarida : les oostégites peuvent soit conserver leur forme adulte à travers les couvées successives d'une femelle individuelle, soit les oostégites peut être perdus ou considérablement réduits entre les couvées successives. Chez les amphipodes, les Mysidacés (mysis) et les oostégites des lophoggastridés sont retenus entre les couvées, bien que la position marginale des amphipodes puisse être réduite après chaque couvée. En revanche, les isopodes, les tanaidacés et les cumacées ont des oostégites qui sont presque complètement réduits ou perdus après chaque couvée. Les différences de développement des oostégites entre les taxons péracaridines ne sont pas suffisamment importantes pour exclure a priori leur homologie.

Chez les Bochusacées (Bochusacea), les oostégites apparaissent dans une position postéro-médiale atypique sur la coxa des péréiopodes chez la femelle. Sanders et al. (1985) ont interprété la position des oostégites chez Hirsutia bathyalis comme le résultat d'un changement d'alignement du limbe, l'arrangement linéaire typique d'exopodite-endopodite-oostégite étant tourné de latéral-médial à antéro-postérieur. Cependant, Gutu & Iliffe (1998) distinguent les oostégites péracaridines typiques en tant que structures membraneuses dépourvues de soies ("à quelques exceptions près"), qui sont temporaires et se développent pour former le marsupium de concert avec le cycle de ponte, et les oostégites de Thetis pelecaris, qu'ils interprètent comme des structures permanentes fonctionnant pour retenir les oeufs et aussi pour aider à la respiration. Gutu et Iliffe (1998) et Ohtsuka et al. (2002) désignent tous deux les oostégites des hirsutiidés comme des épipodites. Jaume et al. (2006) ont conclu que les lobes soyeux présents sur les péréiopodes du bochusacé Montucaris qui ont pour fonction de retenir les oeufs en développement dans un marsupium ventral sont des homologues des oostégites d'autres Peracarida. Cette interprétation est étayée par leur absence chez les mâles, et par leur présence chez les femelles couveuses uniquement (avec un développement incomplet chez les femelles préparatoires), et leur absence aux stades manca. L'hypothèse de Sanders et al. (1985), qu'un changement d'alignement du membre s'était produit, a été corroborée par des observations de développement selon lesquelles l'exopodite migre d'une origine latérale au stade manca III à une position antéro-latérale au stade manca IV.

Les oostégites sont essentiellement des caractères sexuels secondaires et leur homologie est incertaine. Hansen (1925) considérait que les ostégites étaient probablement de nature épipodiale (épipodite). Dahl (1983) a déclaré qu'il y a de bonnes raisons de présumer que chez la femelle l'épipodite proximal de certaines pattes thoraciques s'est transformé en une oostegite, toute la série d'épipodites proximaux ayant été perdue chez le mâle. Il a cité son propre travail non publié sur Gammarus pulex (genre Gammarus), comme montrant "une étroite similitude dans les modèles structurels généraux d'épipode et d'oostégite, la principale différence consistant en la vascularisation beaucoup plus riche de l'épipodite.

Partant du principe que "les positions mutuelles de l'oostégite et des épipodites chez Gammarus sont identiques à celles des deux épipodes d'Anaspides", Dahl a conclu que l'oostégite chez la femelle Gammarus, "et par inférence celles des autres Peracarida, sont des épipodes transformés de la partie proximale. séries". Cependant Dahl (1983) a également commenté qu'"il n'est pas certain que la formation des oöstegites ait été un événement unique". Richter & Scholtz (2001) ont préféré traiter les deux structures séparément dans leur analyse bien qu'ils considéraient que "les ostégites sont probablement homologues aux épipodites" (citant Claus 1885 et Siewing 1956, ainsi que Dahl 1983).

Nous ne trouvons pas que les similitudes du "modèle structurel général" mises en évidence par Dahl (1983) constituent une preuve convaincante de l'homologie de l'oostégite avec l'épipodite proximale (pré-épipodite). Chez les amphipodes par exemple, le coxa est fortement modifié et la position relative de ces deux structures sur le limbe ne semble pas être un caractère robuste. Chez les péracaridines en général, les origines sur le limbe sont différentes : les oostégites naissent généralement sous la forme de lobes orientés médialement tandis que les épipodites naissent plus latéralement. Structurellement, ils diffèrent : les épipodites à parois minces étant bien vascularisés pour les échanges respiratoires, tandis que les oostégites sont plus rigides, moins vascularisés et ont des marges soyeuses, au moins chez les amphipodes et les bochusacés. Les oostégites et les épipodites diffèrent par leur fonction, leur taille et leur orientation – aucun d'entre eux ne constituant un argument solide contre l'homologie [même si c'était la "similitude structurelle générale" qui a été donnée par Dahl comme argument pour l'homologie en premier lieu]. Cependant, ils diffèrent vraisemblablement également par leurs mécanismes de contrôle du développement sous-jacents, car les oostégites sont des structures sexuelles secondaires, apparaissant tardivement dans le développement et uniquement chez les femelles, et subissant souvent des changements cycliques de concert avec le cycle de reproduction hormonalement contrôlé de la femelle. C'est un argument plus fort qui nous amène à remettre en cause l'hypothèse traditionnelle de la nature épipodiale de l'oostégite péracaridine. Des rapports sur la présence à la fois de papilles péniennes et d'oostégites chez des individus d'amphipodes gammaridiens (gammares) et corophioïdes ont été liés au phénomène intersexe et servent à renforcer l'idée que l'état de telles structures dépend probablement de l'état hormonal de l'animal.

Synonymes, antonymes

Voir tous les synonymes pour "oostégite".0 synonyme (sens proche) pour "oostégite".

0 antonyme (sens contraire).

Les mots ou les expressions apparentés à OOSTÉGITE sont des termes qui sont directement liés les uns aux autres par leur signification, générale ou spécifique.

Le mot OOSTEGITE est dans la page 1 des mots en O du lexique du dictionnaire.

Mots en O à proximité

oophore ooplasme oosome oosphère oospore oostégiteopercule opéron opéron lactose ophidien ophioglossoïde

En rapport avec "oostégite"

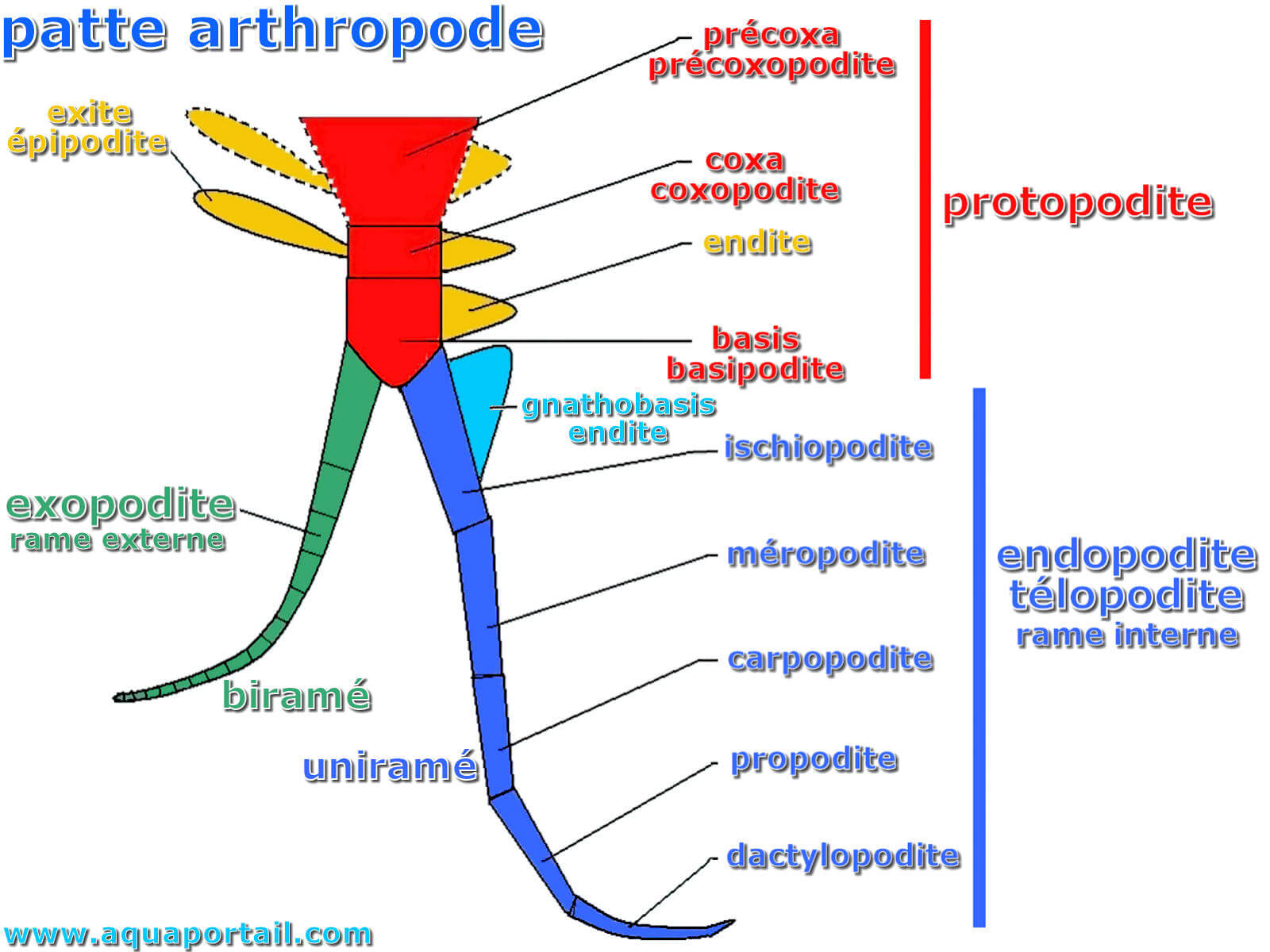

Un coxopodite (ou coxa) est le segment le plus proche du corps d'un appendice protopodite. Les coxopodites existent chez tous les arthropodes (insectes...

Un endopodite (télopodite, endopode) est la rame médiale ou interne d'une patte ou d'un appendice d'arthropode uniramé ou biramé.

Un épipodite (ou exite) est une branche de l'articulation basale du protopodite des membres thoraciques de nombreux arthropodes biramés.

Un exopodite (exopode) est la partie externe du membre biramé d'un arthropode ou l'appendice latéral sur le protopodite d'un membre de crustacé.